a

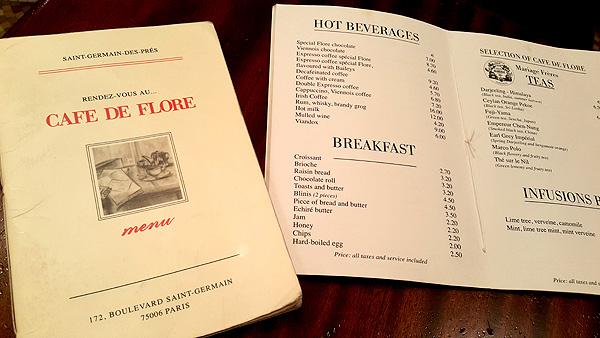

▲ 카페 드 플로르(Cafe de Flore) ⓒ 김윤주

툭하면 비가 오고 잔뜩 찌뿌둥한 회색빛 파리의 심술궂은 날씨 속에 헤밍웨이는 종종 이곳, '생 미셸 광장의 기분 좋은 카페'를 찾아 글을 쓰곤 했다. 비에 젖은 중절모와 낡은 외투를 옷걸이에 걸어 놓고 따뜻한 카페오레 한 잔을 주문하고는 테이블에 앉아 공책과 연필을 꺼내 글을 쓰기 시작한다. 주머니엔 늘 파란색 공책과 연필 두 자루가 넣어져 있었다.

어떤 날엔 창가의 테이블에 홀로 앉은 아름다운 여인의 해맑은 피부와 햇살 닿은 짧은 머리카락을 묘사하느라 시간 가는 줄 모르기도 하고, 또 다른 어떤 날엔 시선을 사로잡아 영감을 준 멋진 여인이 그새 카페를 떠나 버린 것을 마지막 문단을 끝낸 후에야 발견하고는 슬퍼하기도 한다. 어떤 날엔 술 마시는 등장인물을 묘사하다가 그만 술 생각이 나는 바람에 덩달아 럼주를 주문해 마시며 기분 좋게 글을 이어가기도 하고, 어떤 날엔 글이 너무 잘 써져 럼주 따위는 떠올리지도 않고 이야기에 몰입을 하기도 한다.

헤밍웨이는 젊은 날의 파리 시절을 추억하며 카페와 바 이야기를 유난히 많이 늘어놓는다. 생 제르맹 데 프레(Saint Germain des Près) 지역의 카페 드 플로르(Cafe de Flore)나 레 되 마고(Les Deux Magots) 외에도 몽파르나스 지역의 카페 돔(Le Dome)이나 쿠폴(La Coupole), 르 셀렉(Le Select), 또 뤽상부르 공원 근처의 크로저리 데릴라(Closerie des Lilac) 등이 그가 즐겨 찾던 곳이다.

카페마다 서로 다른 분위기와 손님들에 대해 때론 따뜻하게 때론 시큰둥하게 논평을 늘어놓기도 한다. 카페 돔의 생굴과 와인, 쿠폴의 맥주와 닭요리에 대해서는 물론이고, 데릴라는 한적하고 조용해서 글쓰기에 최고라는 둥, 아무리 그렇다 해도 카페 돔이나 로통드(La Rotonde)를 들락거리는 이들은 데릴라를 절대 찾지 않을 것이라는 둥, 저녁 무렵 사람이 북적이는 건 마찬가지지만 로통드보다 카페 돔을 좋아하는 이유는 그곳에 모인 이들은 하루를 열심히 일한 사람들이기 때문이라는 식이다.

글이 모처럼 잘 써지고 원고료도 두둑한 어떤 날엔 백포도주 반병과 생굴을 시켜 놓고는 모든 일이 잘 될 거라는 터무니없는 확신에 차 여행 계획을 세우기도 하지만, 헤밍웨이에게 이런 날이 흔한 것은 아니었다. 카페와 빵집과 식당이 즐비한 골목을 일부러 피해 거닐거나 뤽상부르 공원에서 끼니때를 혼자 앉아 보내며 아내 해들리에겐 약속이 있다고 거짓말을 해대는 날들이 그보다 많았다. 파리에서의 젊은 시절은 대개가 춥고 배고프고 가난했던 날들이었기 때문이다.

a

▲ 카페 레 되 마고(Les Deux Magots) ⓒ 김윤주

문학과 철학을 논하던 장소로 카페 문화가 한창 꽃피던 시절인 1860년대엔 파리의 카페가 20만 개에 이르기도 했다는데 현재는 3만여 개 수준이라 한다. 프랑스 전역으로 확대해 살펴보자면 20세기 초가 가장 전성기로 자그마치 60만 개에 이르던 시절도 있었지만 현재는 5만여 개 수준이란다.

파리의 카페가 이렇게 줄게 된 까닭은 실내에서 담배를 피울 수 없게 된 것이 가장 큰 원인이라는데 아무래도 현대인의 생활 패턴과 문화가 달라진 것도 영향이 있지 않을까. 모여서 책 읽고 토론하며 문학과 예술, 정치와 사상을 논하는 것을 즐기던 시절이 있었는가 하면 지금은 아무리 파리라 해도 이런 문화가 희미해져 가고 있는 탓이지 싶다.

그럼에도 불구하고 파리 사람들에게 카페는 여전히 일상인 것 같다. 파리 체류 기간 동안 숙소로 삼았던 몽파르나스의 호텔 주변 거리에도 한 집 건너가 카페였는데 늦은 밤까지 그곳을 가득 메운 손님들은 수다스런 멋쟁이 젊은이들부터 멍한 시선의 중년 여인, 신문을 앞에 둔 노신사까지 참으로 다양했다. 게다가 다음날 새벽 산책길에선 어김없이 다시 문을 열고 테이블과 의자를 정리하는 웨이터들을 만나곤 했다.

파리의 카페엔 문학과 예술과 철학을 논하는 고상한 지성인만 가득할 거라는 생각은 지나친 편견이다. 파리의 카페가 우리의 그것과 다른 점이 있다면 손님의 연령대가 매우 다양하다는 점, 특히 중장년층, 심지어 백발의 노인들도 신문 한 장을 앞에 두고, 혹은 작은 책 한 권을 앞에 두고 돋보기로 들여다보는 모습을 심심찮게 발견할 수 있다는 정도이다.

a

▲ 카페 드 플로르(Cafe de Flore) ⓒ 김윤주

서울의 우리 동네에는 십여 년째 그 자리를 지키며 밤새 문을 여는 24시간 해장국집과 새로 지은 현대식 건물에 천장이 높고 창이 넓은 스타벅스가 나란히 있다. 이른 새벽 몽파르나스의 카페를 찾는 손님들은 번들거리는 스타벅스의 한껏 멋낸 손님들이기보다는 24시간 해장국집의 고단한 새벽 손님들에 가깝다.

텁텁한 행색의 남자들이 5~6유로짜리 저렴하고 간단한 브런치 한 접시를 시켜 놓고 고단한 몸을 테이블에 기대고 앉아 있다. 밤새 마신 술이 아직 안 깬 건지, 밤샘 일로 지친 건지 물 먹은 스펀지마냥 몸이 무거워 보인다. 손님들의 투박한 행색은 영락없이 동네 뒷골목 해장국집 손님인데 시중드는 웨이터들은 흰색 셔츠에 까만 조끼를 말쑥이 차려입은 모습에 실내 장식이며 풍경은 홍대 앞에 새로 생긴 감각적인 카페 분위기이니 이 부조화를 어쩌란 말인가.

그러고 보니 시몬 드 보부아르가 단골이었던 카페 드 플로르를 회상하며 쓴 글이 떠오른다.

"매일 그곳에 모이는 작은 무리들, 단골처럼 매일 얼굴을 드러내는 그들은 보헤미안도 부르주아도 아니었다. 대부분 옛날 영화나 연극과 관련이 있는 그들은 턱없이 부족한 불안정한 수입과 하루살이와 같은 허망한 삶 그리고 내일에 대한 희미한 희망으로 하루하루를 어렵게 꾸려나가고 있었다."

1920년대 파리에서 잠시 살았던 젊은 날의 헤밍웨이처럼 필요한 것이라곤 "겉장이 파란 공책 한 권, 연필 두 자루와 연필깎이, 대리석 상판 테이블, 코끝을 간질이는 커피 향, 이른 아침 카페 안팎을 쓸고 닦는 세제 냄새, 그리고 행운"이 전부인 젊은 작가 지망생도 저 구석 어딘가에 굶주린 배를 움켜쥐고 앉아 있을지 모를 일이다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고