a

▲ 만해 한용운. 경기도 광주시 남한산성 내의 만해기념관에서 찍은 사진. ⓒ 김종성

시인 한용운은 딱딱한 인상과는 너무도 딴판인 시를 썼다. 시만 보면, 가슴 떨리는 연약한 소년 아니면 문학청년이 떠오른다. "잎새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다"는 윤동주 못지않게, 아니 그 이상일 것 같다.

"님은 갔습니다. 아아, 사랑하는 나의 님은 갔습니다"로 시작하는 <님의 침묵>도 그렇고, 많이 알려지지 않은 <복종>도 그렇다. 한용운이 말하는 복종은 우리가 생각하는 그런 복종은 아니지만, "남들은 자유를 사랑한다지만은 나는 복종을 좋아하여요"라는 시구를 읽으면, 가슴 앞에 두 손을 모은 소년 혹은 청년이 떠오를 수도 있다.

<눈물>에서도 그런 느낌이 난다. 그는 "아니어요, 님의 주신 눈물은 진주 눈물이어요"라면서 "나는 나의 그림자가 나의 몸을 떠날 때까지, 님을 위하여 진주 눈물을 흘리겄습니다"라고 다짐했다. 다른 시들에서도 이런 분위기를 찾는 게 어렵지 않다.

a

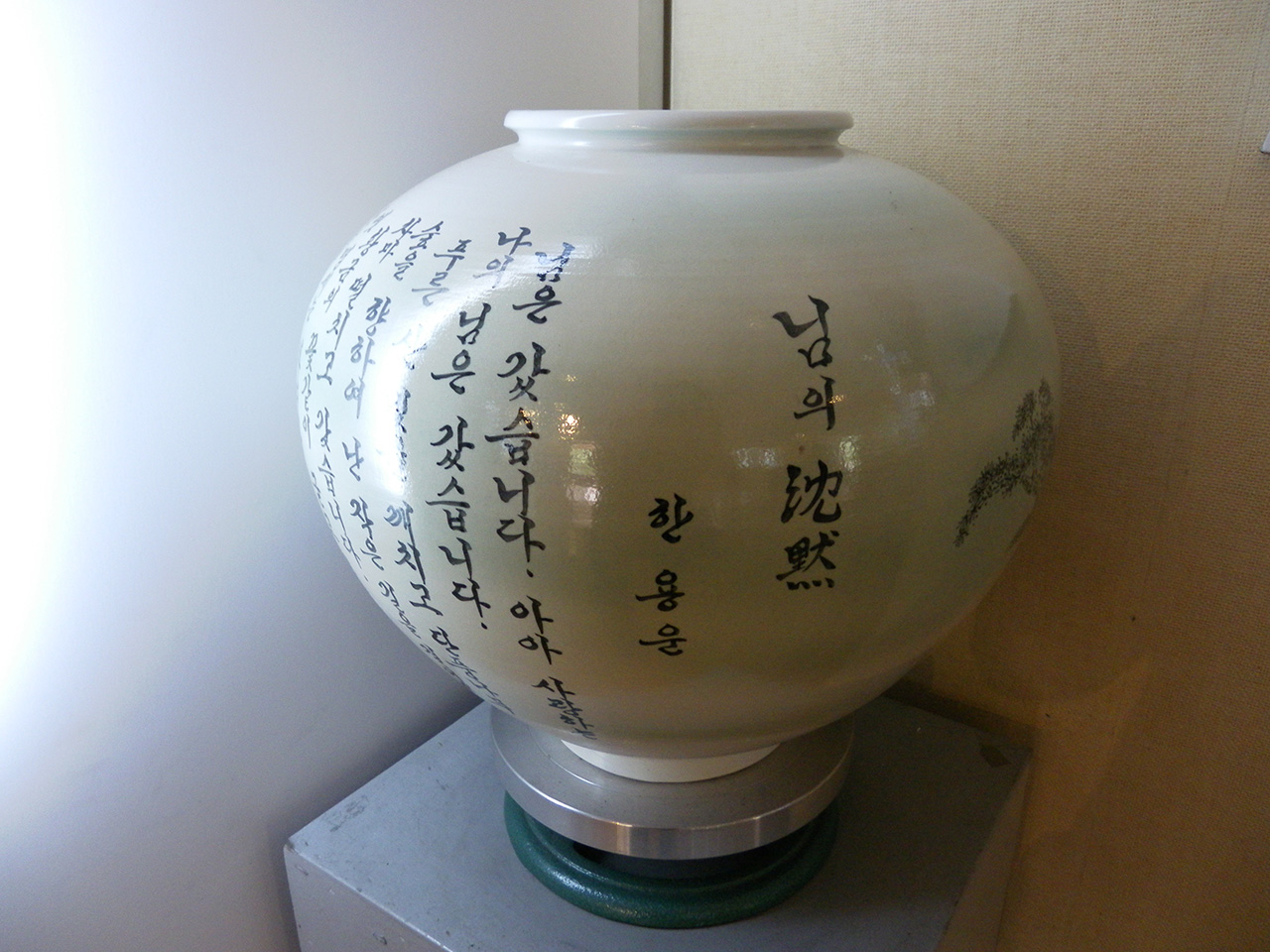

▲ <님의 침묵>. 만해기념관에서 찍은 사진. ⓒ 김종성

그런데, 시심이 떠났을 때의 한용운은 정반대 모습을 곧잘 보여줬다. 1879년 충남 홍성에서 태어난 그는, 키는 작았지만 맷집이 좋고 주먹이 셌다. 그래서 불의를 보면 굳이 참을 필요가 없었다.

대한제국이 망한 직후였다. 김광석의 노래 제목처럼 그가 서른 즈음일 때였다. 강원도 양양군 낙산사에서 기도하고 있었다. 두 손 모으고 "나는 복종을 좋아하여요"라고 읊을 때와 전혀 딴판의 모습을 이때 보여줬다. 그것도 절에서.

문학평론가이면서 역사인물 연구가인 임중빈의 <만해 한용운>에 그때 상황이 재미있게 묘사돼 있다. 한용운이 기도하고 있을 때, 친일파인 양양군수가 경찰서장 및 순사들을 대동하고 낙산사를 방문했다. 그러자 스님들이 군수 일행을 영접했다. 그런데 한용운만 꼼짝 않고 계속 기도했다. 그 모습이 방문객 일행의 눈에 띄었다.

경찰서장은 화가 났다. "저기 앉은 저놈은 대관절 뭐길래 저리 콧대가 높을까?" 스님한테 이놈, 저놈 한 것이다. 그것도 절에서. 한용운의 귀에 그 소리가 입력됐을 것이다. 서장은 순사들에게 '저놈' 데려오라고 명령했다.

서장은 불호령을 내렸지만, 순사들은 주저한 듯하다. 한용운에게 다가가 "지금 군수 영감과 서장 나리가 와 계시니, 잠간 나가 인사라도 하시지요"라고 조심스레 권했다. 이에 대한 한용운의 대응이 군수와 서장의 심기를 더 뒤틀어놓았다. 한용운은 "군수께서 사람을 보내시니, 나도 사람을 보내리다"라며 심부름하는 아이를 불렀다. 대신 가서 인사하라고 시킨 것이다.

a

▲ 낙산사 경내. ⓒ 김종성

군수와 서장은 화가 머리끝까지 났다. "저 머리는 빡빡 깎고 작달만한 것이"라며 분을 참지 못했다. "머리를 빡빡 깎고"라고 했다. 절에서는 당연한 풍경인데, 그렇게 말한 것을 보니, 너무 화가 나서 절인지 어딘지 분간이 안 된 모양이다.

그 순간에 분간이 안 된 것은 군수 일행뿐 아니었다. 외모 비하 때문인지 한용운도 '분간'이 안 됐다. 자기가 수행자라는 사실을 깜빡 잊었다. "아아, 사랑하는 나의 님은 갔습니다"처럼 기도의 대상인 '님'을 잠시 어딘가에 보내놓고 그는 주먹을 불끈 쥐었다.

한용운은 불의를 보면 참을 필요가 없는, 센 주먹의 소유자였다. 혼자서 순사들과 붙었다. 결과는 한용운의 완승이었다. 아주 손쉽게 순사 여럿을 때려눕혔다. 순사들은 스님이 그렇게 싸움을 잘할 줄 몰랐을 것이다. 방심이 패인 중 하나였을 것이다.

군수 일행은 대접도 못 받고 그냥 돌아갔다. 종교 권력의 힘은 일제강점기 하에서도 무서웠다. 이 사건으로 불이익을 입은 쪽은 군수와 서장이었다. 이들은 물의를 일으켰다는 이유로 다른 지역으로 가라는 전보 발령을 받았다.

한용운의 기질은 나이 들어도 바뀌지 않았다. 60이 넘었을 때다. 해방 몇 년 전이었다. 누군가의 생일 파티에 참석했다. 그 자리에 중추원 참의가 동석했다. 지금으로 치면 국회의원 정도의 지위였다. 정씨 성을 가진 그는 친일파였다. 파티 자리에서 그 친일파는 일제를 찬미하는 발언을 내뱉었다. 술이 들어가 시심이 살짝 발동했을 수도 있는 한용운은 그 발언에 심기가 뒤틀렸다. 시심이 가셨을 것이다.

한용운은 정씨의 발언을 끊었다. "야! 이 정가야, 내가 한용운이다. 이리 와서 얘기 좀 하자." 술에 좀 취한 상태였다. 한용운의 입은 거칠어졌다. "야, 이놈아. 글줄이나 읽은 놈이 더구나 양반집 새끼가 고작 지껄이는 게 그따위야?" 그 다음 상황을 임중빈의 <만해 한용운>은 이렇게 묘사한다.

"팔을 불끈 걷어붙인 만해는 앞뒤 가릴 것 없이 그 친구의 면상을 후려갈겨 정 모의 얼굴에는 피가 흘렀다. 다시 멱살을 휘어잡고는 좌중을 향해 이렇게 말했다. 여러분, 오늘 이 자식을 없애 버립시다. 가만 놔두면 딴 데 가서 또 나불댈 거란 말이오."

한번은 한용운의 집에 손님이 찾아왔다. 손님은 돈 보따리를 내밀었다. 총독부가 보낸 돈이었다. 한용운을 회유할 목적이었던 것이다. 한용운은 보따리를 들어 손님 얼굴을 후려쳤다. "젊은 놈이 이따위 시시한 심부름이나 하고 다녀? 당장 나가!"라고 고함쳤다.

또 한번은 일제가 세운 조선식산은행의 직원이 찾아왔다. 지금의 서울시 성북동 일대 토지 20만 평을 무상으로 줄 테니 도장만 찍으라고 권유했다. 한용운은 "난 그런 건 모른다네"라며 등을 돌렸다.

a

▲ 심우장. 서울 성북동에 있는 한용운의 집. 겨울에 찍은 사진이라 눈이 널려 있다. ⓒ 김종성

시심에 잠기면 "남들은 자유를 사랑한다지만은 나는 복종을 좋아하여요"라고 읊고, 불의를 보면 시심에서 탈출해 주먹을 불끈 쥐었던 한용운. 그에게는 또 다른 면도 있었다. 때로는 불의 앞에서 재치 있게 우회하기도 했다.

한용운이 강연회에서 연설을 할 때였다. 일제 순사도 당연히 참석했다. 한용운의 입에서 청중을 긴장케 할 만한 발언이 나왔다. "여러분, 우리의 가장 큰 원수는 대체 누군가요? 소련? 미국? 아닙니다. 그럼 일본? 남들은 그럽니다. 일본이 우리 원수라고." 그 순간 순사가 고함쳤다. "중지! 연설 중지!"

그러자 한용운의 입에서 이런 말이 나왔다. "아니죠. 일본은 우리의 원수가 아니죠." 순사가 멈칫 했을 것이다. 한용운은 다음과 같이 끝을 맺었다. 청중석에서 우레와 같은 박수가 터져 나왔다.

"우리의 원수는 바로 우리 자신의 게으름이죠. 이게 바로 우리의 가장 큰 원수가 아니고 무엇이겠습니까?"

이미 앞에서 '우리의 원수는 일본'이라고 말해놓고, 중단 없이 연설을 마무리하고자 '우리의 원수는 게으름'이라는 말로 끝맺음한 것이다. 청중들에게 메시지는 이미 충분히 전달됐다. 그래서 우레와 같은 박수가 나온 것이다.

한용운은 아름다운 시도 썼지만, 아름다운 폭력도 행사했다. 그러면서도 때로는 재치 있게 위기를 피해나갔다. 일제는 그를 블랙리스트에 넣고 감시도 하고 회유도 했지만, 그는 그 나름대로 일제와 친일파를 자기가 만든 블랙리스트 명단에 넣었다.

시심이 사라질 때면 그는 블랙리스트 명단 속의 일제와 친일파들을 향해 거침없는 폭력과 욕설을 퍼부었다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고