a

▲ '코로나 상생 국민지원금' 현장접수 첫날인 13일 오전 서울 성북구 길음1동 주민센터 3층에 마련된 접수창구에 신청서를 든 시민들이 대기하고 있다. ⓒ 권우성

코로나 상생 국민지원금(5차 재난지원금) 신청 시작일로부터 꼬박 하루가 지난 7일 저녁, 투잡을 뛰기 위해 출근한 가게가 잠시 한가해지자 살짝 들뜬 20대 직원 A의 목소리가 들렸다.

"저 오늘 재난지원금 들어왔어요!"

A가 쏘아 올린 작은 신호탄에 조용하던 가게 안이 소란스러워지기 시작했다.

"신청했어요?"

"신청이 오늘부터야?"

"나 대상이겠지? 설마…"

A는 자신이 만든 소란을 뒤로하고 스마트폰에 시선을 고정했다. 그리고 흡사 크리스마스 선물을 개봉하는 아이처럼 설렘이 묻어나는 목소리로 "이걸 먹을까? 아니야 그걸 사는 게 좋겠어"라고 중얼거렸다.

국가는 '부자'라 하고 당사자는 '서민'이라 한다

▲ '부자'라는 통보에 지인들은 12%를 1.2%, 20%라고 오기하며 흥분했다. ⓒ 권성훈

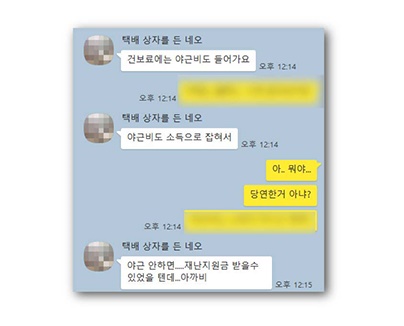

사실 그로부터 몇 시간 전이었던 점심시간엔 지인들이 모인 단톡방이 재난지원금 이야기로 어수선했다. 나를 포함해 9명이 모인 단톡방에선 벌써 3명이나 이번 재난 지원금을 못 받게 되었다고 토로했기 때문이다.

이번 지원에서 제외된 지인들은 자신이 '상위 12%'에 속했다는 사실에 뿌듯해하기보다는 당혹스러워하는 분위기가 역력했다. 어쩌면 당연했다. 이들 대부분이 살면서 자신을 상위 12%에 속하는 '부자'라고 생각해 본 적이 없는 사람들이기 때문이다.

▲ 야근을 해서 12% 부자가 되었다는 지인 ⓒ 권성훈

단톡방에 모인 지인들은 소위 말하는 '흙수저' 출신이다. 그래서 이들 대부분은 현재의 경제적 지위(높든 낮든)에 어떤 후광이나 지원 없이 오로지 자신의 힘으로만 그 자리까지 올라왔다.

무한 경쟁 사회에서 생존하고자 주경야독하며 사회가 요구하는 '스팩'(학력, 기술 등)을 채웠고, 외환위기(IMF)와 미국발 금융위기라는 경제 재난이 촉발한 냉혹한 구조조정 속에서는 연봉 삭감과 때로는 주 100시간 이상의 열악한 근로 조건까지 감수하며 생존한 사람들이었다.

한 마디로 오로지 '개미 근성'으로 우리 경제 사회에서 20~30년을 견딘 진짜 고단한 월급쟁이라는 것이다. 이런 사람들이 과연 자신을 부자라 생각할까? 그런데 느닷없이 어느 날, 국가가 '당신은 상위 12%에 속하는 성공한 인생입니다'라고 한 것이다.

물론, 그들도 처음에는 조금 뿌듯했을 것이다. 그 인고의 세월을 민간단체도 아닌 국가가 '객관적인 데이터'를 바탕으로 공정하게 평가했다고 했으니 말이다.

선별적 복지의 모순과 관료주의의 병리

그런데 이 평가가 뜻밖의 파장도 일으킨 듯했다. 서로 마주보고 이야기하는 현실 공간이 아닌 가상의 공간인 단톡방이었지만, 누군가 '난 상위 12%요'라고 했을 때 잠깐 묘한 기류가 흘렀다는 걸 느낄 수 있었다. 그 묘한 기류에 알랭 드 보통의 베스트셀러 <불안>에 담긴 한 문장을 떠올릴 수밖에 없었다.

우리가 동등하다고 여기는 사람들이 우리보다 나은 모습을 보일 때 받는 그 느낌, 이것이야말로 불안의 원천이다.

물론 이번 지원에서 제외된 사람을 보면, 대다수가 소득 대비 부양가족이 적거나 없는 가구였다. 그러나 이들은 등본상 부양가족이 없거나 적을 뿐 금전적으로 여유로운 상황은 아니다. 대부분 따로 사는 노부모나 자녀 등 가족에게 금전적 도움을 주고 있었기 때문이다.

그러니 이들은 이들대로 상대적 박탈감을 느낄 수밖에 없었고 그 박탈감은 자조와 분노로 이어졌다. 내 소중한 월급에서 세금은 꼬박꼬박 떼가면서 막상 지원에서는 '당신 부자야'라는 얼토당토않은 꼬리표를 달아 제외했기 때문이다.

다 같이 누리지 못한 즐거움

지난해 전국민 재난지원금을 지급했을 땐 모두가 참으로 즐거웠다. 우리 가족도 평상시 비싸서 먹지 못했던 한우도 사먹고 고상한 지출도 해보자며 십수 년 만에 서점을 직접 방문해 책도 샀다. 그리고 정말 오랜만에 가족끼리 작은 호프집에서 오붓한 시간도 보냈다.

이렇게 모든 사람이 즐겁게 소비하며 전국민 재난지원금의 핵심 명분 즉, '소비를 촉진하여 위축된 동네 자영업을 살리자'라는 의미를 충분히 살렸다. 그런데 이번에는 그 의미가 많이 퇴색된 느낌이다. 아무래도 다 같이 누리지 못해서 그러할 것이다.

a

▲ '코로나 상생 국민지원금' 현장접수 첫날인 13일 오전 서울 성북구 길음1동 주민센터 3층에 마련된 접수창구에서 주민센터 직원이 선불카드를 발급하고 있다. ⓒ 권우성

사회 비판 영화를 주로 만드는 켄 로치 감독의 명작 <나, 다니엘 블레이크>(2016)는 관료주의의 병리와 선별적 복지의 모순을 신랄하게 고발한 영화였다. 그리고 이 작품에는 이런 대사가 등장한다.

"(나는) 보험번호 숫자도 컴퓨터 화면 속 점도 아닙니다."

현대 사회에 대한 분석 또는 비판의 글(기사, 논문 등)에 자주 인용되는 이 명대사의 함의는 무척이나 상징적이며 이번 '코로나 상생 재난지원금'의 핵심 논란과 맞닿아 있다고 본다. 그런 의미에서 12%라는 숫자 속 사람들이 그까짓(?) 25만 원에 섭섭하지 않으리라 판단한 우리나라 관료와 일부 정치인들의 '사람'에 대한 이해 부족이 무척이나 아쉬울 따름이다. 어찌됐든 이번 코로나 상생 재난지원금은 여러모로 아쉬움만 남겼다.

벌써 두 달째 이어지고 있는 코로나19 4차 대유행의 영향 탓도 있을 것이고, 추석연휴를 며칠 앞두었기 때문인 탓도 있겠지만, 현재 자영업계에선 지난해 전국민재난지원금이 풀렸을 때 느꼈던 활기를 전혀 경험할 수 없다. 못 받은 사람은 못 받아서 불만이고, 받은 사람들은 주변 가까운 누군가와 자신의 월급을 비교하며 조금은 씁쓸해질 수밖에 없기 때문이다. 지금 정부의 상황은 '떡 주고 뺨 맞은' 꼴이 아닐까.

투잡 퇴근길, 글을 완성하기 위해 이번 지원금에서 제외된 친한 친구에게 전화했다. 전화로 난 그에게 "어때, 상위 12% 부자로서 자부심을 느끼는가?"라며 농담 섞인 질문을 던졌다. 그러자 그에게선 이런 대답이 돌아왔다.

"자부심? 자괴감을 느낀다. 내가 아는 강남의 어떤 건물주보다 내가 부자라는 게 말이 돼? 선별하려면 돈도 많이 든다면서 돈 들인 결과가 이 꼴인 거야?"

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고