나와 가까운 사람들은 아는 이야기이지만 8년 전 나는 중국에서 어학연수를 했다. 하지만 돌아온 후 어떻게 지냈는지 무엇을 했는지에 대해서는 언급조차 한 적이 없다. 처음 해보는 외국생활이라 슬럼프가 자주 찾아왔고 그래서 좋은 기억보다는 안 좋은 기억이 더 많아 떠올리고 싶지 않았기 때문이다.

한국으로 돌아온 후에도 나는 악몽을 꾸고는 했다. 내가 탄 배가 출항을 하지 않거나 중간에 다시 중국으로 돌아가는 꿈을... 그래서 자물쇠로 잠가놓듯 그때의 기억을 감추어두었다. 그러던 어느 날 나는 책상을 정리하다 누런 노트 한 권을 발견했다.

갑작스레 발견한 노트 한 권... 8년 전 추억에 빠지다

그건 바로 내가 중국에서 쓰던 가계부였다. 분명 그 날 무엇을 사고 돈을 얼마나 썼는지 밖에 적혀 있지 않았다. 그런데도 이 노트를 들춰보니 정말 오래된 추억이 마치 어제 있었던 일처럼 생생하게 떠올랐다.

그러고 보니 예전에 "생활글이 문학작품이 될 수 있다?"(관련 기사 :

생활글이 문학작품이 될 수 있다?) 라는 제목으로 서평 기사를 쓴 적이 있었다. <채링크로스 84번지>처럼 편지나 일기 같은 개인적인 글이 문학작품이 될 수 있다는 게 놀라웠는데 어쩌면 이건 나에게도 해당되는 것이 아닌가 하는 생각이 들었다.

그래서 나의 중국 이야기도 하나씩 풀어놓고 싶어졌다. 아주 오래된 이야기지만... 1위안이 우리나라 돈으로 아직 130원 밖에 되지 않던 시절(현재 1위안은 한화로 약 178원이다)의 이야기를 말이다.

큰사진보기

|

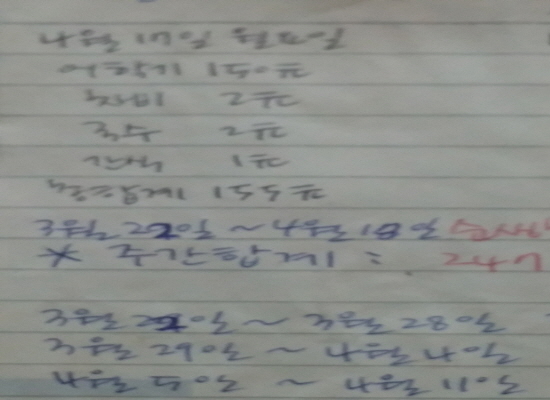

| ▲ 4월 17일, 그 날의 기록... 1위안까지 기록하며 아껴쓰던 그때. |

| ⓒ 최하나 |

관련사진보기 |

절대 안 잊히는 그 이름, '뿌뿌까오'중국에서 공부를 할 때 내가 썼던 방법은 아주 무식하기 짝이 없었다. 교과서의 본문을 테이프를 듣고 그대로 외우는 것이었는데 그래서 무엇보다 성능이 좋은 어학기가 필요했다.

그 당시에도 한국에서는 MP3플레이어와 시디를 사용했던 것 같은데 중국에서 쓰던 나의 교과서에는 버젓이 카세트 테이프가 딸려 있었다. 한국에서 가져 간 나의 MP3플레이어는 무용지물이었기에 어학기를 하나 구입하기로 했다.

'구간반복도 되고 재생속도도 조절이 되는 그런 어학기는 어디서 사야 하나?'고민에 빠져있던 그 때 아는 선생님이 '뿌뿌까오(步步高)'라는 브랜드를 추천해줬다.

"다른 제품 보다는 가격이 좀 비싸지만 고장이 잘 안나. 암튼 튼튼해."평소 같았으면 망설임 없이 일반 마트에 가서 물건을 샀을 테다. 그런데 전자제품은 전자상가에서 사는 게 낫다고 하지 않는가. 그렇게 길을 물어 마트에서 10여 분을 더 걸어가니 큰 건물이 눈에 들어왔다.

당시, 우리나라로 치면 용산에 있는 전자상가와 비슷한 건물이었다. 수많은 가게가 입점해 있음에도 불구하고 규모는 훨씬 작았다. 걸어서 다 둘러보면 한 시간도 채 걸리지 않았다.

나는 먼저 한 바퀴를 둘러보며 시세를 알아봤다. 추천을 받은 뿌뿌까오는 확실히 가격이 비쌌다. 150위안에서 160위안 정도였고 제일 비싼 곳은 160위안을 넘게 부르기도 했다.

좀 더 싼 어학기는 대충 100위안에서 130위안 정도였다. 대신에 재생 속도 조절이 안 된다든지 아니면 구간 반복이 지정 안 된다든지 등의 문제가 있었다. 그래도 공부를 위해 사는 거니까 비싸더라도 이번 만큼은 눈 딱 감고 '뿌뿌까오'를 사기로 했다.

주인 아주머니와 약간의 흥정을 한 후 구입한 뿌뿌까오의 모델명은 BK-898이었다. 속도조절이 가능하고 반복 기능에 녹음까지 가능했다. 가격은 150위안. 그 날 나는 어학기를 사기 위한 차비로 2위안, 배고프다고 국수와 간식으로 3위안을 주고 사먹었다. 총 155위안을 지출한 셈이다.

다행히도 중국에서 체류한 1년이 조금 안 되는 시간 동안 어학기는 고장이 나지 않았다.

내가 공부를 열심히 했는지 안 했는지는 뿌뿌까오의 위치로 알 수 있었다. 아침에 눈을 떴을 때 내 머리맡에 놓여있는 날에는 계획한 학습량을 다 채운 것으로, 아닌 날에는 그렇지 못 한 것으로 정했다.

정말 '니하오'와 '짜이찌엔' 밖에 몰랐던 나였다. 그러다가 혼자서 여행도 다니고 중국 친구들과 대화를 나눌 수 있는 수준으로 만들어 준 '뿌뿌까오'. 지금은 MP3플레이어조차도 뒷방으로 밀려난 지금 어학기를 쓰는 사람은 거의 없을 것이다. 가끔은 그리울 것 같다. 늘어난 테이프에서 나오던 덜덜 떨리는 목소리도, 그 시절도….