| '콜포비아(call phobia)'를 아시나요? 전화와 공포증의 합성어로, 전화통화를 싫어하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 통화보다는 문자나 모바일 메신저, 이메일로 소통하는 것을 선호하는 '콜포비아 세대'라는 말도 생겨났습니다. <오마이뉴스>는 '콜포비아'를 둘러싼 사는 이야기를 싣습니다. [편집자말] |

큰사진보기

|

| ▲ 전화기에 뜨는 후배의 이름을 보는데 선뜻 통화 버튼이 눌러지지 않았다 |

| ⓒ unsplash |

관련사진보기 |

"언니, 왜 제 전화 피해요?" 방금까지 카톡으로 대화하던 내가 전화를 받지 않자 후배가 남긴 메시지다. 지난해 그 후배와 사이가 잠깐 소원해졌는데, 다른 일들 때문에 바빠서 신경을 못 쓰고 있었다. 그러다 교회 근처에서 누군가와 중요한 통화를 할 때 후배와 마주쳤다.

따로 이야기를 나눌 만한 상황이 못 돼서 간단하게 인사만 하고 지나왔는데 그게 못내 서운했던 모양이다. 뭔가 오해가 있으면 풀고 싶다는 둥 오늘 그렇게 가버려서 서운했다는 둥 긴 카톡 메시지가 배달되었다. 상황이 그러했다고 오해하지 말라며 다독이는 답신을 보냈다. 그러자마자 득달같이 전화를 한 거였다.

전화기에 뜨는 후배의 이름을 보는데 선뜻 통화 버튼이 눌러지지 않았다. 사실 그날 일 때문에 사람들에게 많이 시달리기도 했거니와, 집에 들어오기 직전까지 누군가와 이야기를 나누고 들어왔던 터라 에너지가 바닥나 버린 상태였기 때문이다. 그런 상황에서 후배와 감정을 소모해야 하는 대화를 반복하고 싶지 않았다.

그런 내 컨디션을 알 리 없는 후배는 자기 전화를 피한다고 서운해 했고, 나는 또 그 서운함을 풀어주기 위해 정성스레 답신을 써서 보냈다. 전화를 받으면 그만인 걸 왜 안 받아서 사서 고생일까 싶기도 하지만, 정말 받기 부담스러운 걸 어떡하랴.

이쯤 되자 '오해를 풀었으면 됐지 뭘 또 전화까지 해서 확인하려 하지?'하는 생각이 슬그머니 올라오며 후배가 원망스러워졌다. 가끔 이렇게 엉킬 땐 정말 핸드폰을 없애 버리고 싶어진다. 그리고 늘 공수표가 될 상상을 한다. 그냥 핸드폰을 없애버릴까.

내 통화량은 늘 남아돈다

큰사진보기

|

| ▲ 내향인 성향 탓도 있겠지만 특히 더 전화가 부담스러워진 건 일 때문이었던 것 같다 |

| ⓒ unsplash |

관련사진보기 |

내 통화량은 늘 남아돈다. 통화보다 메신저를 훨씬 더 많이 사용하는 탓이다. 전화가 부담스러워서 종종 전화가 오면 메시지로 넘겨 버리기도 한다. 지금 상황이 안 되니 메시지를 남겨 주면 나중에 연락을 드리겠다고. 그러고 나서 급한 일이 아니면 조금 뒤에 문자나 카톡으로 연락을 한다.

내향인 성향 탓도 있겠지만 특히 더 전화가 부담스러워진 건 일 때문이었던 것 같다. 구성작가와 잡지사 취재 기자로 일을 했기 때문에 섭외는 기본. 섭외 전화를 하다 보면 흔쾌하게 허락을 해 주는 사람도 있지만, 거절당하는 것은 성공보다 3배 정도는 많았다. 정중하게 거절당해도 머쓱한데, 단번에 싫다면서 거절할 때면 온몸이 무안으로 차오른다.

그런 일이 반복되자 전화를 하는 것이 부담스러워져서 미루고 미루다 막판이 되어서야 하곤 했다. 거절에 대한 부담감을 어느 정도 상쇄시켜 준 것이 메일이었다. 직접 대면하지 않으니 거절감도 훨씬 완충되었고, 전달해야 할 사항도 꼼꼼하게 체크하고 보낼 수 있으니 더 편하고 정확했다.

혹시 결례가 될 수도 있으니 내 전화번호를 남기고, 통화 가능한 시간을 알려 주면 맞춰서 전화하겠다는 메시지도 잊지 않았다. 다행히 별 문제 없이 일이 진행되었다. 아마도 그때부터였던 것 같다. 메일 애호가가 된 것이.

친한 사람들과도 되도록 카톡이나 문자를 하는 편이다. 긴 통화를 선호하지 않는 내가 그렇지 않은 상대방과 통화를 할 때면 곤란함을 느끼곤 한다. 도무지 끝날 것 같지 않은 이 통화를 어떻게 마무리해야 할지 모르겠어서 난감했고, 중간에 무슨 말을 해야 할지 대화 거리를 생각하는 것도 부담스러웠다.

표정을 볼 수 없으니 중간 중간 잘 듣고 있다는 맞장구를 쳐줘야 하는데 그것도 여간 피곤한 게 아니었다. 어쩐지 얼굴을 보면서 대화할 때보다 더 많은 감정 노동을 요구받는 느낌이 들어서 버거웠달까. 그런 나에게 문자와 카톡은 구세주였다. 답신을 하기까지 충분히 생각할 수도 있고, 필요한 말만 할 수도 있고, 답신할 때를 주체적으로 정할 수도 있으니 나에게는 안성맞춤인 소통 수단이었다.

이대로 괜찮은 걸까

큰사진보기

|

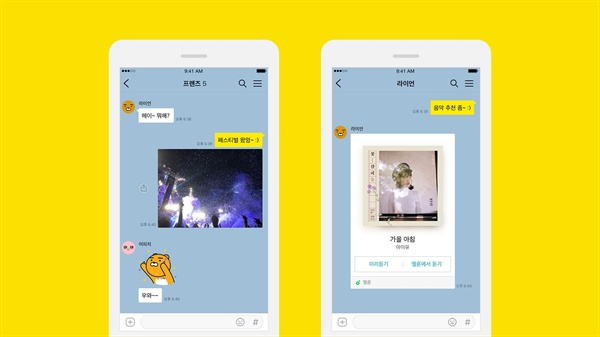

| ▲ 카톡 친구에 저장된 사람은 208명. 하지만 진짜 내가 필요로 할 때 찾을 수 있는 사람은 10명도 되지 않는다 |

| ⓒ 카카오톡 |

관련사진보기 |

물론 예외는 있다. 빠르고 정확하게 소통을 해야 할 때나 감정이 격해져서 어떤 말을 해도 오해할 여지가 많겠다 싶을 때는 전화를 하거나 직접 만나서 이야기하자고 한다. 아무리 글을 정교하게 쓴다 해도 문자나 카톡에는 음성이나 표정을 담을 수 없기 때문에 감정이 격할 땐 오해하기가 딱 십상이라는 걸 경험으로 배운 덕분이다.

이렇게 나도 원칙을 갖고 애를 쓴다고 쓰는데, 지인들 중에는 통화보다 메신저가 더 편한 사람이라고 이해하며 맞춰 주는 사람이 있는 반면, 원하는 때 통화가 안 되면 피하는 것으로 오해하는 사람도 있다.

그래서 서운함을 풀어줘야 했던 사람에게는 전화를 하려 노력한다. 소통은 서로 이해하고 맞춰야 하는 수고를 필요로 하니까. 나름 이해와 오해 사이에서 균형을 잡으려 노력하지만 어쨌든 전화는 여전히 부담스럽다.

2014년 한국인터넷진흥원 조사에 따르면 스마트폰을 이용하는 목적으로 '채팅, 메신저'를 꼽은 사람이 '음성, 영상 통화'보다 약 9%가량 높은 79.4% 수준이라고 한다(4년의 시간이 흘렀으니 '채팅, 메신저' 비중은 더 높아졌을 것 같다).

모바일 메신저로 일상적인 대화를 나누는 사람들 중에는 전화통화를 두려워하는 '콜 포비아' 족이 늘어나고 있다고 하는데, 나도 과연 콜 포비아족인가 싶다. 어쨌든 나만 그런 건 아닌 것 같아서 위로가 되면서도 이대로 괜찮을까 하는 생각도 든다.

나도 일상의 소소한 수다를 떨고 싶거나, 다정한 음성이 그리울 땐 통화할 사람을 찾는다. 카톡 친구에 저장된 사람은 208명. 하지만 진짜 내가 필요로 할 때 찾을 수 있는 사람은 10명도 되지 않는다. 어쩌면 나 스스로 생존하기 위해 점점 부담 없고 편한 사람들로 가지를 쳐나가고 있는지도 모르겠다.

인간은 다면적인 소통의 존재. 점점 좁아드는 관계망 속에서 소통을 좀 더 적극적으로 해야 하는가 나만의 편한 소통 방법을 고수할 것인가. 이 화두는 아직도 고민 중이다.