'엄마랑 여행 잘 다녀왔어? 나 완전히 끄덕이며 읽었어, 나도 엄마랑 여행 갔을 때 힘들었거든. 기사 잘 봤어.'

친구가 메시지를 보내왔다. 그런데 아니다. 기사를 잘 안 읽은 거다. 내가 쓴 기사가 아니다. 같은 이름의 시민기자가 엄마와 떠난 여행기를 쓴 기사였다. 이름이야 헷갈릴 수 있지만, 무엇보다 기사에 떡하니 '남편이 장기 휴가를 냈다'는 게 나와 있다.

잘 알 만한 친구도 헷갈렸다. 친구에게 '난 장기휴가 갈 남편 없다. 내 기사 아님'이라고 간단히 답했다. 새삼 깨달았다. 사람들은 내 바람만큼 기사를 '열심히' 읽지는 않는구나.

"언제 결혼을..." 저 아니에요

큰사진보기

|

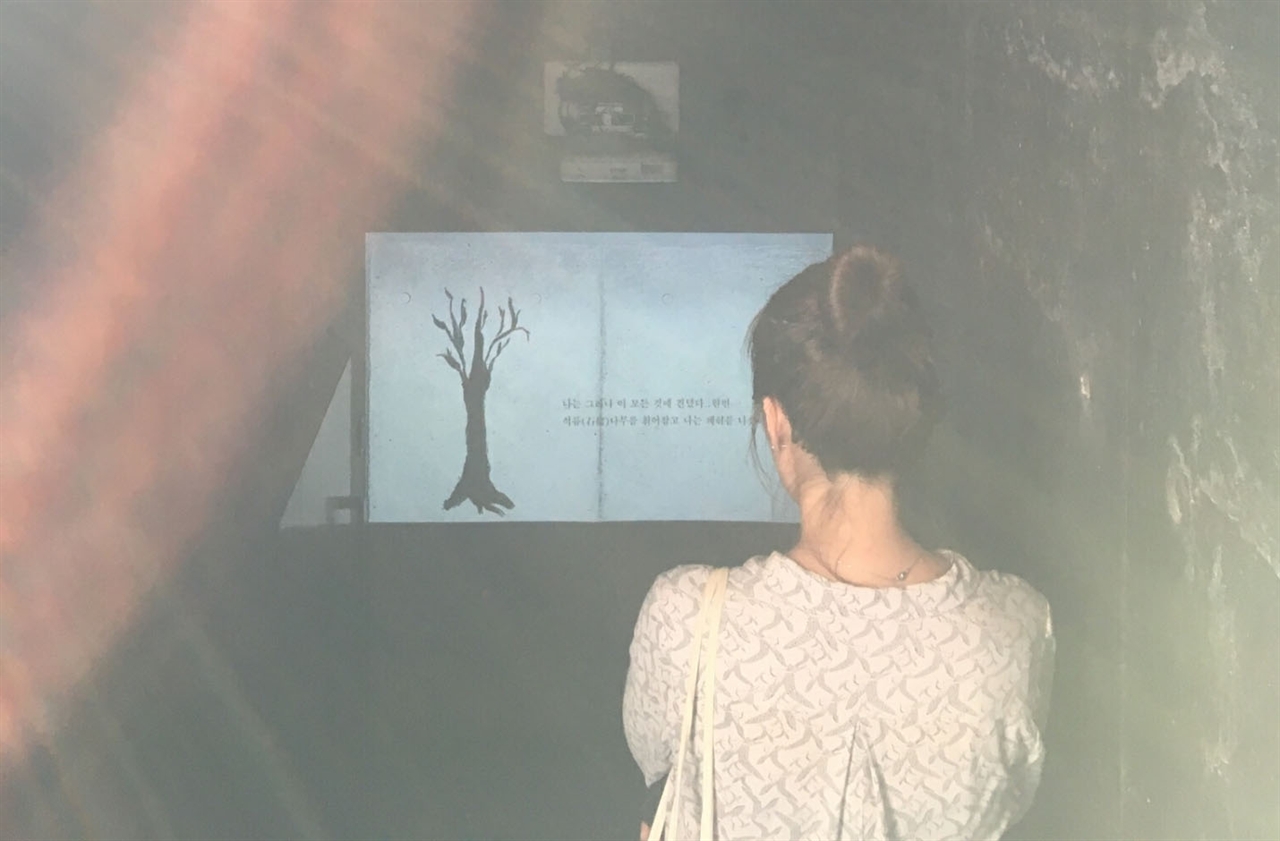

| ▲ 엄마는 내가 신나게 살기를 바랐다. 내 이름의 뜻은 '신나게 살아라, 신나리' 였다. |

| ⓒ 신나리 |

관련사진보기 |

실은 종종 비슷한 연락을 받았다. 오랜만에 전화한 취재원이 "신 기자, 언제 말도 안 하고 결혼했냐"라고 묻기도 했다. 언제나 서비스를 챙겨주는 단골 레스토랑 사장님도 물었다.

"기사 잘 읽고 있어요. 그런데 언제 아이까지..." "그러게요. 제가 이 식당을 몇 년째 다니는데, 그사이에 언제 임신하고 아이를 낳았겠어요. 저 아니에요."심지어 회사 동료도 헷갈린 적이 있다. 어느 날인가 '뉴스게릴라 상을 축하한다'라는 메시지를 받았다. 이제 무엇을 왜 헷갈리는지 익숙해질 때였다. 챙겨준 마음이 고마웠지만, 그 신나리는 이 신나리가 아니었다.

처음 <오마이뉴스>에 같은 이름의 기자가 기사를 썼을 때, 재미있게 읽었다. 아이와 결혼, 며느리와 아내의 삶을 쓰는 그 기사는 내 삶과 달랐다. 같은 이름의 '신나리'가 사는 다른 신나리의 삶이랄까. 그게 참 묘해서 꼼꼼히 챙겨 읽었다. 학창시절에도 같은 이름을 만나본 적이 없어 더 그랬다.

그런데 슬슬 좀 걱정되기 시작했다. 대여섯 번쯤 '언제 결혼해 아이를 낳았냐'는 질문을 받으니 그랬다. 아니 결혼도 안 했는데 육아는 무슨. 가야 할 길이 구만리인데 잘 도착했냐는 안부 인사를 받는 기분이었다. 집에서는 언제 결혼하느냐는 시달림을 밖에서는 언제 결혼했냐는 질문을 받아야만 했다. 여기서는 언제 하느냐 채근하고 저기서는 언제 했냐고 묻는데, 난감했다.

내가 만난 신나리만 셋

큰사진보기

|

| ▲ 올해는 '이름의 난'인가 싶었다. 살면서 마주친 적 없었던 이름을 곳곳에서 만났다 |

| ⓒ Pixabay |

관련사진보기 |

올해는 '이름의 난'인가 싶었다. 살면서 마주친 적 없었던 이름을 곳곳에서 만났다. 얼마 전부터 출입처가 생겼다. 출입처에 나리만 셋이었다. '나리가 또 왔네' 출입처 첫날 들은 말이었다. 성이 다른 '나리 선배'부터 성까지 같은 '신나리 기자'도 있었다.

출입한 지 얼마 안 됐을 때, 기자단 견학이 있었다. 사전에 인원 제한이 있었던 터라 출발할 때 이름 대조를 꼼꼼히 했다. "오마이뉴스 신나리입니다"라고 했더니 "어, 신나리는 다른 매체인데..." 관계자가 머리를 긁적였다. "아이 여기는 오마이 신나리 라니까. 신나리가 둘이야 둘" 얼굴을 알고 있던 다른 관계자가 말해주지 않았으면, 또 한참을 서성일뻔 했다.

취재원 역시 헷갈려했다. 기자간담회 날 모 교수에게 명함을 전했다. 그는 한참 내 명함을 들여다봤다. 명함을 건네는 기자가 여럿인데, 너무 오래 보고 있어 민망할 정도였다. 어색한 분위기를 깨려고 "제 명함을 관심 있게 봐주셔서 감사해요"라고 인사를 건넸다.

"내가 분명히 저기서도 신나리 명함을 받았는데..."고개를 갸웃거리며 황당해하던 표정을 잊지 못한다. 이제는 좀 익숙해졌다. 처음 만난 취재원에게 인사를 할 때는 "출입처에 나리가 셋이고 신나리는 둘인데, 저는 <오마이뉴스> 신나리입니다"라고 말한다.

신나리와 신나리신나리가 신나리를 만났다. 선배이던 신나리 기자에게 인사를 했다. 같은 출입처에서 엇비슷한 주제로 기사를 쓰는 동안 이 선배도 나 때문에 난감한 적이 있었으려나. 어색한 만남에 물어보지는 못했지만, 내심 궁금했다.

선배는 몰랐겠지만, 사실 나는 신나리 선배를 진즉에 알았다. 선배가 기자에 합격에 행복했을 날, 백수의 내가 참 많은 축하 메시지와 전화를 받았다. 신문 1면에 떡하니 '수습기자 합격자'로 신나리가 실린 것이다.

함께 공부하던 이들은 내가 합격했다고 생각하고, 연신 축하 인사를 건넸다. '기자 준비 오래 하더니 잘 됐다'라며 보내온 인사에 '난 여전히 다음 시험을 준비해야 하는데....' 설움을 삼키며 내가 아니라고 답했다. 너무 미안해하는 이들에게 합격하지 못한 내가 미안했다. 그리고 좀 슬펐다.

그렇게 수년 전, 알았던 또 다른 신나리를 마주하니 기분이 묘했다. 각자 자신의 자리에서 신나리로 살았던 다른 이의 삶. 얼굴도 성격도 많은 게 다르겠지만, 살면서 '신나리'로 불린 횟수는 비슷했겠지. 엄마 아빠에게서도 친구에게도 직장에서도 내내 '신나리'로 살며 신나리의 삶을 꾸리려 많은 시간과 노력을 들였겠지.

엄마는 내가 신나게 살기를 바랐다. 내 이름의 뜻은 '신나게 살아라, 신나리' 였다. 또 다른 부모님들 역시 귀한 뜻을 붙여 '신나리'를 지었을 것이다. 결혼을 하고 아이를 키우며 사는 신나리도, 매일 마감에 시달릴 또 다른 기자 신나리도, 그리고 나도 제 이름의 뜻을 종종 생각하며 살지 않았을까. 다른 자리에서 발을 디디며 살지만, 같이 불리울 신나리들이지 않을까.

나만 생각하느라 떠올리지 않았던 수많은 '신나리들'의 삶이 새삼 궁금했다. 드문 이름이라 생각했는데, 삶의 곳곳에서 마주한 신나리를 보며 또 다른 신나리가 궁금했다. 무엇보다 이들이 충분히 신나게, 자신의 삶을 마주하기를. 그 자리가 나쁘지 않기를 바라는 마음이 생겼다. 언젠가 '신나리' 모임을 해 같은 이름의 여러 삶을 마주해보면 어떨까. 내심 욕심이 하나 생겼다.

덧붙이는 글 | 이름 때문에 생긴 일 공모입니다.