| 날카로운 통찰과 통통 튀는 생동감으로 가득차 있는 2030 칼럼 '해시태그 #청년'이 매주 화요일 <오마이뉴스> 독자를 찾아갑니다. 김영준님은 <골목의 전쟁> 저자로 2007년부터 '김바비'라는 필명으로 경제 관련 글을 써오고 있습니다. [편집자말] |

현재 발표되는 경제지표를 보면 경기하강의 모습이 완연하다. 몇몇 언론들은 성급하게 위기를 외치나, 위기까진 아니어도 경기 하락으로 접어들고 있다는 점은 부정하기 어려운 듯하다. 그런데 생각해보면 매우 억울한 일이다. 경기가 좋았던 적이 없는데 또 경기가 안좋다 한다. 왜 이놈의 경기는 좋은 일 없이 계속 나쁘기만 할까?

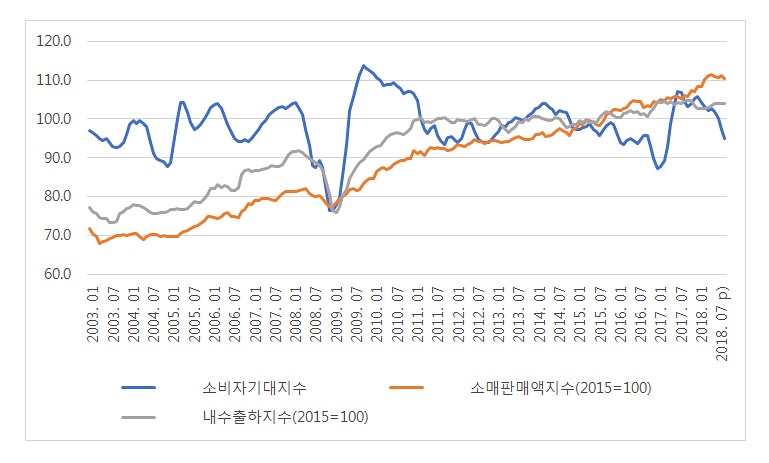

실제로 사람들이 호황보다 불황이라 느끼는 시기가 더 많은 것은 사실이다. 이는 소비자기대지수를 보면 알 수 있다. 소비자기대지수는 소비자들을 대상으로 앞으로 6개월 후의 경기에 대한 기대심리를 조사하여 지수로 만든 것이다. 소비자기대지수가 100을 넘으면 지금보다 경기가 더 좋을 것이라 믿는 사람들이 많다는 뜻이며, 100보다 아래라면 지금보다 경기가 안 좋을 것이라 전망한다는 뜻이다.

▲ 통계청 경기종합지수 ⓒ 김영준

소비자기대지수가 100을 넘긴 시기는 2003년 1월부터 2018년 9월까지의 189개월 중 절반도 되지 않는 71개월에 불과하다. 실제 경기와는 무관하게 사람들은 전반적으로 경기가 좋다기보다는 불경기라고 느끼는 경우가 많다는 얘기다.

이 기간 동안에 실제 내수 경기가 어떠했는지는 다른 지표를 통해 확인할 수 있다. 소매판매액지수와 내수출하지수를 보면 중간중간 잠깐의 후퇴와 정체가 있을지언정 지속적인 상승을 기록해왔다. 이는 우리의 불경기에 대한 인식과 실제가 다소 동떨어져 있다는 것을 알려준다. 실제로 지나고 보니 호황이었던 2000년대 초중반조차 당시엔 경기가 좋았다고 인지한 사람이 매우 드물었다.

우리의 체감 경기와 실제 경기는 왜 이렇게 다를까? 여기에는 수많은 이유가 존재한다. 우선 지수는 평균적인 상황을 보여주는데 반해 개인의 체험과 경험은 파편화되거나 특정 부분에 편중될 수 있기 때문이다. 인간은 인지적 편향성 때문에 자주 접하는 것을 실제보다 과대평가하는 경향이 있다. 예를 들어 물가지표의 경우 많은 항목들에 가중치를 적용해 만든 평균이지만, 체감 물가는 우리가 자주 접하는 것 중 일부만을 기준으로 삼을 가능성이 높다. 주로 식료품 등이 그렇다.

그런데 여기서 한가지 편향이 더 발생한다. 2002 노벨경제학상 수상자이자 심리학자인 대니얼 카너먼에 따르면 사람은 이익보다 손실을 2~2.5배 더 크게 인지하는 경향이 있다고 한다. 바로 이러한 경향 때문에 소비자는 가격 하락보다 상승에 더욱 민감하게 반응하며, 물건값이 가장 쌀 때를 기준으로 얼마나 오른지를 판단하기에 체감은 지표보다 과대평가 될 수밖에 없는 것이다.

▲ 지난 2008년 2월 25일 당시 이명박 대통령이 국회에서 열린 제17대 대통령 취임식에서 취임사를 하고 있다. ⓒ 인터넷사진공동취재단

이러한 인식의 한계는 2000년대 초중반 당시에 경제성장률을 바라보았던 관점에서도 드러난다. 2000-2007년까지 우리나라의 연평균 성장률은 5.11%로 매우 견조했음에도 불구하고 우리는 이 시기를 불황으로 인식했다. 기준점이 외환위기 이전 90년대 초중반의 성장률(연평균 약 8%)이었기에 이를 경제성장률이 3%나 후퇴한 것으로 받아들였던 것이다. 그런 인식 덕분에 2007년 대선에서 7%의 성장률을 외친 후보가 압도적인 격차로 대통령에 당선될 수 있었기도 했다.

이 이익보다 손실에 민감한 인간의 경향은 경기에 대한 인식 그 자체에도 영향을 미친다. 일반적으로 호황은 긴 시간에 걸쳐 확장이 이루어지는 반면 불황은 단기간에 급격하게 이뤄진다. 동일한 규모로 동시에 이익과 손실이 발생할 때에도 손실을 더 민감하게 받아들이는데, 이익(호황)은 장기간에 걸쳐 천천히 이뤄지는 반면 손실(불황)은 단기간에 급격하게 이뤄진다면, 호황의 즐거움은 희석되는 반면 불황의 고통은 더욱더 아프고 강렬할 수밖에 없다. 이는 호황을 호황이라 인지하지 않으면서도 불황의 고통으로 인해 작은 경기 후퇴에도 쉽게 겁을 내게 만든다.

소비자가 물건 가격을 평가할 때 가장 저렴할 때를 기준으로 판단하면 물가는 한 번도 싼 적이 없고 늘 비싸고 오르기만 한다고 느끼게 된다. 마찬가지로 우리가 경기의 고점을 기준으로 불황의 여부를 평가한다면 거의 대부분의 시기를 실제 경기 여부와 관계 없이 불황으로 여길 수밖에 없다.

여기에 더해 경기 호황의 효과는 세부 산업과 업종에 따라 다르게 나타나며 소비자의 취향과 성향 자체가 이동한 경우 호황의 효과를 누릴 수가 없다. 대표적인 예가 바로 전통시장이다. 30~40대 소비자들의 소비습관과 성향은 전통시장과 잘 맞지 않으며 20~30대로 내려오면 온라인구매와 배송을 선호하는 경향이 강하다.

이러한 상황에서 전통시장의 영업 형태를 지지해줄 소비자들은 장노년층이며 갈수록 이들의 수와 구매력은 낮아지고 있다. 이러한 상황에 빠져있는 산업이나 업종이라면 그 어떤 상황에서도 과거에 맛보았던 영화는 되돌아오지 않으며 언제나 계속 불황이라 느낄 수 밖에 없는 것이다.

인간은 모두가 인지적 한계를 가지고 있다. 그리고 인지적 한계가 우리의 시야를 가려 제대로 된 현실을 인식하는데 어려움을 준다. 이러한 우리의 한계를 인정하지 않으면 경제 현상과 현실을 잘못 이해할 가능성을 높인다. 누군가는 '내가 불황이라 느끼는데 실제 경기가 무슨 상관이냐'라고 되물을 수 있다. 그러나 지금이 호황인지 불황인지 잘 파악한다면 기회의 확률은 높이면서도 나쁜 선택은 덜 할 수 있을 것이다. 이것이 '체감'이라는 인지적 한계에서 벗어나 경제를 제대로 바라보아야 할 이유다.