| 만년필을 수리하며 만난 사람들의 따뜻한 사연과 그 속에서 얻은 깊은 통찰을 전합니다. 갈수록 디지털화 되어가는 세상에서, 필기구 한 자루에 온기를 담아내는 사람들이 있다는 걸 알리고 싶습니다. 온/오프(On/Off)로 모든 게 결정되는 세상이지만, 그래도 아날로그 한 조각을 품는 것만으로도 행복해질 수 있다고 믿는 펜닥터의 이야기를 나누고 싶습니다.[기자말] |

어떻게 생겼는지는 잘 몰라도, 한 번이라도 이름을 들어본 적이 있는 주얼리 브랜드를 손꼽다 보면, 얼추 한 손이 야물게 쥐어집니다. 1837년 뉴욕에서 문을 연 '티파니(Tiffany)', 1847년 파리에서 첫 발을 뗀 '까르띠에(Cartier)', 1874년 스위스 작은 마을에서 출발한 '피아제(Piaget)', 1884년 이탈리아 로마에서 시작한 '불가리(Bvlgari)', 1895년 오스트리아 북부 보헤미안에서 크리스털 제조업체로 기지개를 켠 '스와로브스키(Swarovski)'... 이 외에도 많은 브랜드들이 전 세계 곳곳에서 존재감을 드러내고 있지만, 어떤 업체도 감히 견주기 힘든 내공을 가진 브랜드가 있습니다.

1780년 파리에서 '마리 에티엔 니토(Marie Etienne Nitot)'가 창립해 240년 역사를 자랑하는 '쇼메(Chaumet)'는 프랑스 주얼리계의 자부심으로 읽힙니다. 단순하면서도 우아한 곡선미, 소재의 조화로움을 브랜드 디자인 철학으로 하는 쇼메는 프랑스를 대표하는 명품 브랜드의 대명사로 부족함이 없습니다. 인위적인 아름다움은 오래가지 못한다는 것을 잘 아는 쇼메는 필기구에도 동일한 디자인 컬러를 입혔습니다.

브랜드 명성만큼이나 묵직한 펜

▲ 쇼메(CHAUMET) ⓒ Google

펠리칸 M800과 얼추 비슷한 140mm에 가까운 전체 길이, 손에 쥐면 심리적 안정감을 느끼기에 부족함 없는 무게, 나사산끼리 맞물리며 정확히 잠기는 캡, 화려하진 않지만 그렇기에 되려 오래 봐도 지루하지 않은 배럴, 로듐 도금 18K 금펜촉, '오닉스(Onyx)'로 포인트를 준 캡탑 장식부... 모두 이 펜을 설명하는 수식어입니다.

만년필 캡과 배럴이 결합되는 방식은 크게 두 가지입니다. 비스콘티 반 고흐(Visconti Van Gogh)처럼 자석이 내장되어 캡을 배럴에 가까이 대면 알아서 달라붙는 '마그네틱 클로저 시스템(Magnetic Closer System)', 스크루 방식보단 덜 돌려도 되고 푸쉬온캡 방식보단 분리될 염려가 덜하도록 장점만을 따온 비스콘티 일 마그니피코(Visconti Il Magnifico)의 '훅 세이프 락 시스템(Hook Safe Lock System)', 파이롯트 데시모(Pilot decimo)처럼 캡 자체를 아예 없애버린 '캡리스(Capless)'도 있지만 보편화된 방식은 아닙니다. 보다 일상적으로 쓰이는 방식은 단순히 밀어 꽂으면 결합되는 '슬립온 캡(Slip-on Cap)'과 나사산에 맞춰 돌리면 잠기는 '스크루 캡(Screw Cap)' 타입을 들 수 있습니다.

슬립온 캡 타입은 신속하게 결합과 분리가 가능하단 장점이 있고, 스크루 캡 타입은 정확히 잠겨 심리적 안정감을 준다는 장점이 있습니다. 물론 전자는 상대적으로 잉크 마름에 대한 우려가 있고, 후자는 캡을 돌려야 하는 번거로움이 있습니다. 하지만 어디까지나 상대적인 비교입니다.

현재 만년필 제조사들의 기술력은, 일정 수준에 오른 상태에서 상향 평준화되었다 보는 게 맞습니다. 어떤 방식이 더 좋다 말하기 애매한, 다분히 취향의 영역에 가깝습니다. 이 펜은 캡을 몇 바퀴 돌려야 하는 약간의 수고로움은 있지만, 정확히 잠겨 재킷 안주머니에 꽂아도 혹여 분리될 염려가 없는 스크루 캡 방식입니다.

절대적이진 않지만 통상 무거운 펜은 스크루 타입으로 캡을 체결하는 경우가 많습니다. 이동 중 펜 무게로 인해 혹여 서로 분리되어 낭패를 보는 일이 없도록 하기 위함이겠지요.

만년필 한 자루는 크게 둘로 나뉩니다. 펜촉을 보호하는 덮개 형태의 '캡(Cap: 뚜껑)'과, 쓰기 위해 손에 쥐는 부분인 '배럴(Barrel:몸통)'이 그것입니다. 모델에 따라 캡과 배럴을 서로 다른 재질로 만드는 경우도 있습니다만, 기본적으로 펜 자체의 무게가 많이 나간다는 얘긴 캡과 배럴 양쪽이 다 묵직하다는 의미입니다. 이 펜의 전체 무게는 약 56.6g입니다.

이른바 고시용 만년필로 잘 알려진 펠리칸의 M200은 대략 14g가량입니다. 피스톤 필러를 채용한 몽블랑 146도 25g 정도에 불과합니다. 대형기에 속하는 펠리칸 M800과 몽블랑 149가 30g 언저리인 점을 감안하면, 거의 두 배에 육박하는 이 펜이 얼마나 묵직한 건지 알 수 있습니다.

▲ 쇼메 빈티지 만년필 F촉 ⓒ 김덕래

애초 캡을 배럴 뒤에 꽂을 수 없는 디자인이지만, 몸통만 쥐고 쓰더라도 불편함이 없는 사이즈와 무게를 갖췄습니다. 하지만 아무리 좋은 펜도 관리가 제대로 안되면 그저 장식품일 뿐입니다. 제아무리 고급 차량이더라도 몇 년간 지상주차장에 방치되어 비와 볕을 번갈아 맞다 보면 타이어가 갈라지고, 시트에 곰팡이가 필수 있습니다. 혈액이라고 할 수 있는 엔진룸 내 오일이 말라붙고, 혈관에 해당되는 호스는 삭아버리는 것과 같습니다.

펜촉과 피드가 완전히 어긋났고, 그로 인해 펜촉에 단차가 생겼으며, 슬릿의 간격이 좁아졌습니다. 그 틈새를 잉크가 채운 상태로 굳어버려 사용 불가입니다. 잉크 주입이 되지 않을뿐더러, 딥펜처럼 잉크를 찍어 쓰려 해도 종이를 심하게 긁어 곤란합니다. 억지로 쓰려 해도 도저히 만년필이랄 수 없는 필기감이라 다시 서랍 속 깊은 곳에 넣어버리게 됩니다.

하지만 그러기엔 너무 아까운 펜입니다. 어떻게 해도 살려낼 수 없는 상태의 펜이라면 받아들여야겠지만, 이 펜은 그저 시간이 필요할 뿐입니다. 어딘가 아파 치료가 필요한 사람처럼 말이지요.

천천히, 그리고 세심하게

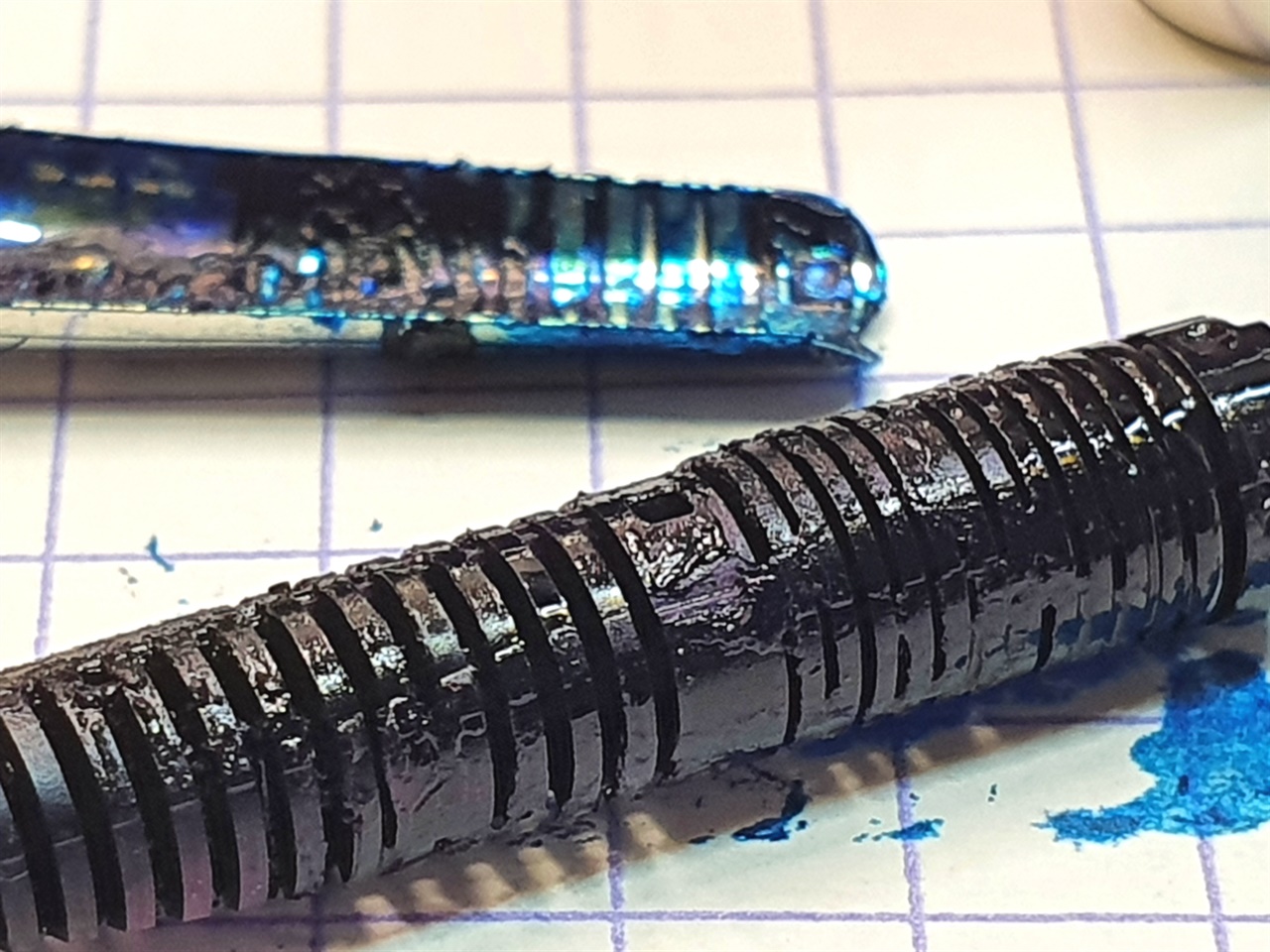

▲ 잉크 잔여물이 엉겨 붙은 펜촉과 피드 ⓒ 김덕래

펜을 분해하니 영락없습니다. 컨버터 안에 남아있는 잉크 잔여물은 마치 젤리가 말라붙은 것처럼 끈적합니다. 빗살무늬 형태를 띤 피드의 '콤(Comb)'과 펜촉 후면부에 잔뜩 달라붙은 찌꺼기는 그저 물에 담가놓는 정도론 어림없습니다.

펜촉과 피드를 물에 담그면 마치 실타래처럼 한없이 흘러나옵니다. 그대로 두면 영영 끝나지 않을 것만 같아, 부드러운 브러쉬로 틈새 사이사이를 닦아줍니다. 급한 마음에 세게 힘을 주면 안 됩니다. 피드가 부러질 수 있고, 펜촉에도 상처가 생길 수 있습니다.

▲ 오랜 시간 끈적하게 굳은 잉크가 피드에서 녹아나는 과정 ⓒ 김덕래

오랜만에 목욕탕 왔다고 살갗을 박박 문지르면, 물론 때도 벗겨지겠지만 피부가 빨갛게 부어 오르거나 심하면 각질층을 넘어 표피까지 손상될 수 있습니다. 뜨거운 탕에 몸을 담가 충분히 불린 다음 이태리 타월로 살살 문지르면, 피부 자극을 최소화하며 오래된 각질을 벗겨낼 수 있습니다. 만년필도 다르지 않습니다. 한 번에 욕심내지 않고 천천히 조금씩 접근하면, 손상 없이 원형을 회복할 확률이 올라갑니다.

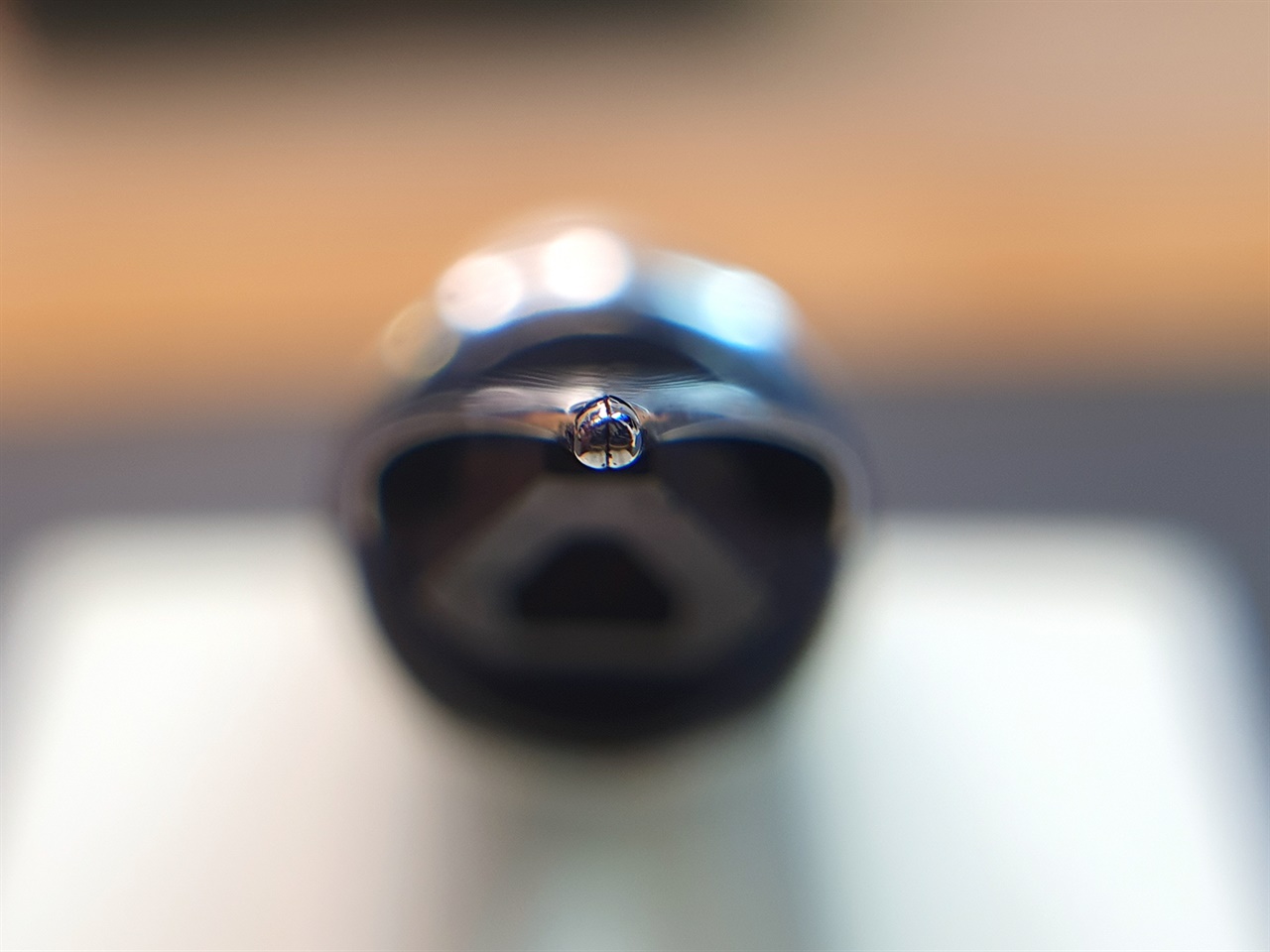

면봉에 물을 묻혀 살살 닦아내면 마치 새것처럼 말끔한 펜촉을 마주할 수 있습니다. 대충 눈에 보이는 곳만 손보고, 잉크 주입 후엔 잘 안 보이는 부분은 못 본 척하는 건 비겁합니다. 순간의 이득을 위해 남을 기만하는 행위도 부끄러워해야 할만한 게 분명하지만, 나 자신을 속이는 건 평생을 두고 고개를 들지 못할 일입니다.

아예 움직이지 않아 쓸 수 없던 상태의 컨버터도 분해 세척 후, 오일을 발라 새것처럼 만들었습니다. 앞으로 한참 더 쓸 수 있습니다. 틀어진 펜촉도 반듯하게 맞췄습니다. 내가 생각한 필기감이 나오지 않으면 쓰지 않게 되는 게 만년필입니다.

만년필을 제외한 대부분의 필기구는 방향성이 없습니다. 누가 어떤 방향으로 쥐고, 또 얼마나 센 필압으로 쓰던 별 영향을 미치지 않습니다. 하지만 만년필은 약속한 방향대로 써야 합니다. 그래야 제대로 된 흐름과 필기감이 나옵니다. 볼펜이 편한 운동복에 가깝다면, 만년필은 다소 움직임에 제약은 있더라도 격식을 차린 슈트에 가깝습니다. 약간의 불편함을 감수하고 자주 써 익숙해지면, 또 다른 세상이 열립니다.

작은 차이가 명품의 만듭니다. 눈에 잘 띄지 않는 영역의 소소한 마감이 판가름합니다. 바느질 한 땀, 주름 한 줄이 좌우합니다. 반듯하게 맞췄습니다. 흐름 좋은 F촉입니다. 다이어리 메모용보단 편지나 낙서, 스케치 등의 일상 메모용으로 제격입니다. 자주 쓰다 보면 점점 더 좋아질 겁니다.

▲ 수리가 끝난 만년필 펜촉 ⓒ 김덕래

선물 받은 펜의 가치는 준 사람이 누구인지에 따라 달라집니다. 나를 소중하게 생각하지 않는 사람이 펜을, 그것도 귀한 만년필을 선물할 이유는 어디에도 없습니다. 그저 고마운 사람과, 평생 잊을 수 없는 사람은 같지 않습니다.

전자의 펜을 잃어버리면 한동안 속상해도 이내 잊히지만, 후자의 펜이 고장 나면 어쩐지 미안한 마음마저 드는 게 사람입니다. 내가 좀 더 꼼꼼했더라면 이런 상황을 만들지 않았을 텐데... 스스로를 자책하게 됩니다. 그럴 수 없다는 걸 알면서도 시간을 되돌리고 싶어집니다. 하지만 돌이킬 수 없는 시간의 끝자락을 붙잡으려 하기보단 앞으로 나아가야 합니다.

누군가에게 귀한 선물을 받으면, 그저 선물 받은 그것이 값나가는 것이어서라기보단, '내가 이 사람에게 이렇게 중요한 사람이구나' 라는 생각에 기쁨을 느낍니다. 이렇게 좋은 펜을, 왜 이렇게나 함부로 다뤄 망가뜨렸냐는 말은 너무 가혹합니다.

조심조심하며 살아도 곳곳이 지뢰밭인 게 우리가 사는 세상입니다. 무심히 툭 던진 말 한마디에 상처받아 밤잠을 설치고, 또 흘러가는 말 한마디에 위로받기도 하는 게 사람입니다. 펜에 문제가 생기면 가장 속상할 사람은 바로 당신입니다. 보는 내 마음도 이런데, 아끼던 펜이 이렇게 돼 얼마나 속상하셨냐는 위로의 말을 건네는 게 먼저입니다.

고장난 만년필을 수리하는 것처럼

▲ 시필 테스트 과정을 거친 만년필 ⓒ 김덕래

비가 와도 너무 왔습니다. 2002년 거짓말처럼 한반도를 덮친 태풍 루사는 엄청난 양의 비를 그야말로 쏟아부었습니다. 내가 사는 집에 물이 점점 차오를 때의 그 당혹스러움과 참담함은 말로 표현할 수가 없습니다. 뭐라도 할 수 있는 게 있다면 좋을 텐데, 아무것도 할 수 있는 게 없다는 것이 더 기막혔습니다.

영영 그치지 않을 것만 같던 비가 멈춘 뒤, 동사무소에서 양수기를 빌려다 진종일 지하실에서 빗물을 끄집어 올렸던 기억이 아직도 생생합니다. 그 후로 한동안 비만 와도 가슴이 쿵쾅거렸습니다. 그냥 지나가는 비라는 걸 뻔히 알면서도 그날의 악몽이 떠오르는 걸 어찌할 수가 없었습니다.

차 안에서 지붕에 떨어지는 빗소리가 얼마나 운치 있는지, 한적한 카페 창가에 앉아 내리는 비를 한가롭게 바라보는 게 얼마나 근사한 일인지 얘기하는 사람들 말은 마치 다른 세상의 이야기 같았습니다. 내게 비는 공포였습니다. 그래도 얼추 20년 가까운 세월이 흐르는 새 많이 무뎌졌는데, 이렇게 또 엄청난 비가 와버렸습니다.

며칠 전, 시골에서 폐가를 개조해 살고 있는 친구에게 전화를 걸었습니다. 좋은 만년필을 선물해 준 것도 아닌데, 세상 제일 좋은 펜이라며 아끼느라 못쓰는 친구입니다. 지대도 낮고, 워낙 낡은 집이라 걱정이 더 컸습니다. 다행히 큰 피해는 없지만, 배수로가 넘쳐 잠 못 이뤘다는 그 말에 정신이 퍼뜩 났습니다.

딱히 도움을 청할 곳도 없는 그 친구는, 잠시 비가 그친 틈을 타 모래주머니 만드느라 진땀을 뺐다 합니다. 연락했으면 내려갔을 텐데, 혹여 내가 일하는데 방해가 될까 저어했겠지요. 그 마음을 알기에 먼저 챙기지 못한 게 더 미안했습니다. 날아온 사진을 보니 수고로움이 그대로 느껴졌습니다. 모래주머니가 항구적인 해결책은 안되겠지만, 그거라도 있어 얼마나 든든했을까요. 조만간 내려가 배수로 깨끗이 손보고, 이 정도면 넘치고 남는다, 말할 정도만 모래주머니 만들어놓고 올 생각입니다.

제 친구는 그럭저럭 고비를 넘겼다지만, 피해를 본 수많은 이재민들의 하루하루가 얼마나 고통스러울지 가늠하기 힘듭니다. 그저 시간이 빨리 흘러 모든 게 제자리로 돌아가기를 소원할 뿐입니다. 정상화 되는 여정이 힘들 수밖에 없다는 걸 우리는 알고 있습니다. 하지만 부디 포기하지 마시길요.

고장 난 만년필을 수리하는 것처럼, 원래대로 돌아가기 위해선 시간이라는 이름의 도구가 필요합니다. 지난한 시간이 지나고 나면 기필코 웃는 날이 옵니다. 내가 불행 한복판에 있다 생각해도, 뭔가 기운 낼 것을 찾고 또 찾다 보면 반드시 무언가가 그 안에도 있습니다. 포기하지만 않으면 틀림없습니다.

▲ 배수로에 쌓을 모래주머니 ⓒ 류선

* 쇼메(CHAUMET)

- '까르띠에(Cartier)', '반 클리프 앤 아펠(Van Cleef & Arpels)', '불가리(Bvlgari)', '티파니(Tiffany)'와 함께 세계 5대 명품 주얼리 브랜드로 손꼽히는 프랑스의 보석판매 회사. 1780년 문을 연 이래 나폴레옹 시대(1799~1815)를 거치며 위치를 공고히 하여, 현재까지 강력한 영향력을 행사하고 있는 프랑스 주얼리 업계의 한 축.