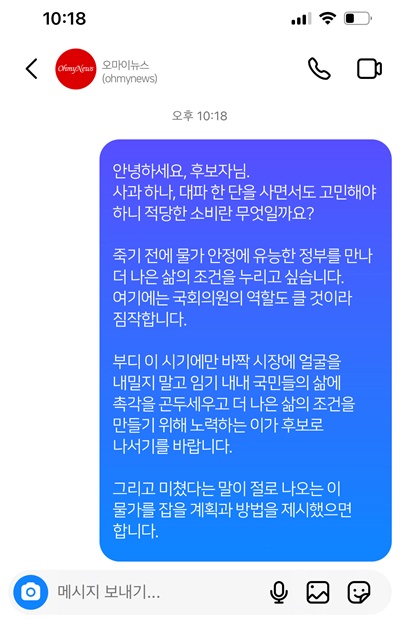

| 'DM'을 아시나요? 다이렉트 메시지(Direct Message)의 약자인 디엠은 인스타그램 등에서 유저들이 1대 1로 보내는 메시지를 의미합니다. 4월 10일 22대 총선을 앞두고 민심을 대변하기 위해 국회로 가겠다는 후보들에게, 유권자들이 DM 보내듯 원하는 바를 '다이렉트로' 전달할 수 있다면 어떨까요. <오마이뉴스>는 시민들이 22대 국회에 바라는 점을 진솔하게 담은 DM을 소개해보려 합니다. 관심 있는 분들의 많은 참여 부탁드립니다. [편집자말] |

▲ 물가가 걱정스러운 유권자가 보내는 DM ⓒ 오마이뉴스

살림에 재미와 의미를 느끼던 시절

약 십 년 전쯤 우즈베키스탄의 작은 소도시에서 2년간 체류한 적이 있다. 남편은 장기간 해외 근무를 해왔던 터라 결혼을 하고도 한동안 따로 살았으니 연고 하나 없이 낯설기만 하던 그곳이 우리 부부의 신혼집이었던 셈이다.

전기와 가스, 수도마저 불안정했고 언어가 통하지 않는 상태로 관공서에 가 거주 등록이라는 절차도 수차례 거쳐야 했으니 고달픈 일이 많았다. 그러니 그곳에서 보낸 시간을 통째로 미화할 생각은 없지만 남편과 함께 맛있는 요리를 해 먹으며 알콩달콩 지냈던 일들은 즐거운 추억으로 남아 있다.

▲ 우즈베키스탄의 물가는 상당히 저렴했다. ⓒ unsplash

살림이 재미와 의미까지 갖춘 일이라는 걸 깨달은 것도 그때였다. 긴 숙소 생활을 하며 몸이 많이 불어 있던 남편은 내가 간 뒤 무려 20킬로그램을 감량했는데, 굶은 것이 아니라 건강한 음식으로 만든 결과라 뿌듯하기도 했다. 나의 재생산노동이 나름의 가치를 발한 것 같았다고 할까.

한인마트가 없는 지역이라 한국에선 상상도 못 했던 것들을 자주 만들었다. 콩으로 두부를, 녹두로 청포묵을 쑤었고 별식으로 프라이드치킨을 튀기며 매콤달콤한 수제 양념을 곁들이기도 했다. 제과제빵도 인터넷으로 익혀 식빵과 스콘, 파이를 굽기도 했는데 어설프긴 해도 갓 구운 빵은 도무지 맛이 없을 수가 없었다.

남편은 주말마다 요리사를 자처하기도 했다. 그의 열정이 늘 좋은 결과를 만들진 못했고 그가 한바탕 휘젓고 간 주방은 아무리 치웠다 한들 내 손이 한 번 더 가야 했지만 사랑하는 사람과 함께 맛있는 음식을 만들어 먹고 마시는 일은 그 자체로 행복이었다.

두툼한 소고기 2인분이, 단돈 5000원

그때 누린 행복은 경제적인 걱정으로부터의 자유도 한몫할 것이다. 우즈베키스탄의 물가는 감탄할 만큼 저렴했다. 감자나 토마토는 1킬로그램에 몇백 원쯤. 소고기 역시 킬로그램당 4000~5000원이면 충분했다. 한 번도 얼리지 않은 신선한 소고기로 두툼한 스테이크를 구워도 둘이 5000원이면 너끈한 것이다. 여름이면 쏟아져 나오는 엄청난 크기의 멜론은 단돈 2000원.

외식을 하더라도 다르지 않았다. 최고급은 아니지만 그럴듯한 식당에서 식사를 해도 가격을 흘끔거리지 않아도 되었다. 집 앞 작은 식당에서는 보드카까지 곁들여 맘껏 먹고 마셔도 2만 원이면 족했다. 돈이 전부는 아니지만 상당한 영향력을 행사한다는 것은 부인할 수 없었다. 물론 10년 전이고, 그 즈음 한국 또한 물가가 지금만큼 천정부지는 아니었다.

그럼에도 불구하고 지금 한국의 물가 상황은 놀랍기만 하다. 사과값은 세계에서 가장 비싸고 전체 식료품 물가 역시 비싼 것으로 한 손에 꼽히는 나라가 됐다. 한국의 장바구니 물가가 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 스위스 다음으로 가장 비싼 나라로 꼽히기도 한다(전경련이 <중앙일보>의 의뢰로 글로벌 조사기관 넘베오 데이터를 기반으로 각 나라의 주요 식료품 구매 비용을 분석한 결과. 1위 스위스는 151.8달러, 한국은 101.01달러, 지난해 7월 기준).

직접 장을 보든, 외식을 하든, 언제나 숫자가 눈앞을 둥둥 떠다닌다. 계산에 강한 편도 아닌데 숫자와 씨름해야 하니 매일이 스트레스다. 우즈베키스탄에서 느꼈던 풍요가 때때로 그리워진다.

물론 우즈베키스탄인의 평균 급여는 한국보다 훨씬 낮으므로 현지인이 체감하는 바는 우리와 다를 것이다. 다만 나는 생활 물가가 일상의 행복과 스트레스에 얼마나 큰 영향을 미치는지 말하고 싶다. 나는 그곳에서도 돈을 물 쓰듯 하지 않았으며 오히려 단돈 백 원의 가치를 알게 되어 더 소중히 대했다는 것도 덧붙인다.

대파 한 단을 사면서도 고민해야 한다니

▲ 지난 2월 2일 오후 서울 용산용문시장 한 과일가게에서 시민이 사과와 감을 살피고 있다. 이날 통계청이 발표한 '1월 소비자물가 동향'에 따르면 지난달 사과와 배 물가는 각각 전년 동월 대비 56.8%, 41.2% 급등했다. 감 가격은 지난해 같은 달과 비교해 39.7% 올랐다. ⓒ 연합뉴스

일설에 따르면, 일본 정부의 장기집권이 가능한 이유 중 하나가 안정적인 물가라고 한다. 생활 물가가 안정되어 있으니 국민들이 정권을 바꿀 만큼 큰 불만을 품지 않게 된다는 것이다. 반론의 여지가 있는 속설에 불과하지만 나로서는 그 말이 허황된 것만 같지는 않다. 나는 매일 같이 한국 정부에 불만을 품고 있으므로.

밥값도, 술값도 무섭게 오르기만 하고 떨어지는 것을 본 기억은 없다. 삼겹살이며 맥주며, 국내외적인 이유를 들어 값이 오르지만 내려가지는 않는다. 이러니 노화로 인해 소화력이 떨어지고 주량이 약해진 것이 다행스럽게 느껴질 정도다. 과연 이것이 정상적인 상황인가.

이런 상태에서는 뭘 해도 불만스러울 수밖에 없다. 프리랜서인 나는 일감을 늘려도, 줄여도 불만스럽다. 일이 많으면 고된 노동이 반영되지 않는듯한 적은 급여가 못마땅하고 일이 적으면 가계에 더 보탬이 되어야 하지 않을까 안절부절 못하게 된다.

단 둘뿐이지만 우리 가족의 건강한 식사와 쾌적한 주거 환경을 만든다는 것에 자부심을 느꼈던 것은 전생처럼 아득하게 느껴진다. 재생산노동 따위 팽개치고 경제활동에 투신해야 하는 게 아닐까 고민하는 날들이 늘어간다. 비싼 물가에 살림의 가치까지 폄하하는 지경에 이른 것이다.

한국으로 돌아오며 남편과 나는 많이 벌어 많이 쓰기 위해 애쓰지 말고, 적당히 벌고 그에 맞게 쓰며 살기로 약속했지만 이제 그 다짐이 무색하게 느껴지기도 한다. 사과 하나, 대파 한 단을 사면서도 고민해야 하니 적당한 소비란 무엇인가. 한국인의 삶 만족도가 OECD 최하위권에 속한다는 것은 더이상 놀랍지도 않다(2020∼2022년 10점 만점에 5.95점으로 OECD 회원국 38개국 중에 35위). 한국은 코리안드림을 꿈꾸게 될 정도로 잘 사는 나라라는데 왜 국민들은 장바구니를 든 채 떨어야 할까.

어떤 상황 속에서도 나는 나름의 행복과 즐거움을 찾으며 살아가겠지만 죽기 전에 물가 안정에 유능한 정부를 만나 더 나은 삶의 조건을 누리고 싶다. 여기에는 국회의원의 역할도 클 것이라 짐작한다. 총선이 다가왔고 일부 국회의원 예비 후보들이 물가안정에 대한 공동공약을 만들었다는 것은 반가운 소식이지만 얼마나 기대를 걸어도 될지 미지수다.

부디 이 시기에만 바짝 시장에 얼굴을 내밀지 말고 임기 내내 국민들의 삶에 촉각을 곤두세우고 더 나은 삶의 조건을 만들기 위해 노력하는 이가 후보로 나서기를 바란다. 그리고 미쳤다는 말이 절로 나오는 이 물가를 잡을 계획과 방법을 제시했으면 한다. 내 삶에 지쳐 복잡한 총선 이슈는 외면해버리고 싶을 때도 많지만 이번엔 속지 않길 바라며 두눈 부릅뜨고 살펴보겠다.