좋은 가이드를 만나면 여행이 즐겁다. 시가 이룩한 거대한 산맥의 가장 아름다운 곳을 속속들이 알고 있는 가이드 정재천을 만나면 시 여행 또한 즐거워진다. 빼어난 경관에 감탄하다가 문득 지난날의 나를 돌아보고, 살아갈 날의 소중한 위안을 얻는다. 무릇 좋은 여행이 그러하듯.

박목월이 시 '모일(某日)'에서 읊은 것처럼 시라는 낡은 모자는 삶의 전신(全身)을 다 가리기에 너무나 어쭙잖지만, 빗물에 당신의 두발(頭髮)이 젖지 않게는 할 수 있다. 당신의 영혼만큼은 가난에 굶주리지 않게 할 수 있다.

시는 인생의 고비에 처한 이들을 위한 위안과 성찰을 진즉에 마련해 놓고 우릴 기다린다. 인간이 느끼는 마디마디의 상처와 고뇌의 층위를 읽어내고 적재적소에 위안의 상징물과 성찰의 은유를 배치한다.

물리학이 우주 질서를 한 줄의 수식으로 표현하듯 시는 삶의 정수를 기막힌 한 줄로 포착한다. 시적 은유가 스쳐간 삶은 새로움으로 빛난다. 시적 은유가 지나간 아픔은 어느새 새살이 돋는 듯 견딜 만해진다.

시 가이드 정재찬은 인생 숲에서 반드시 거쳐야 하는 일곱 길목, 그 길목마다 두 코스씩, 모두 열네 가지의 멋진 경관으로 독자들을 안내한다.

큰사진보기

|

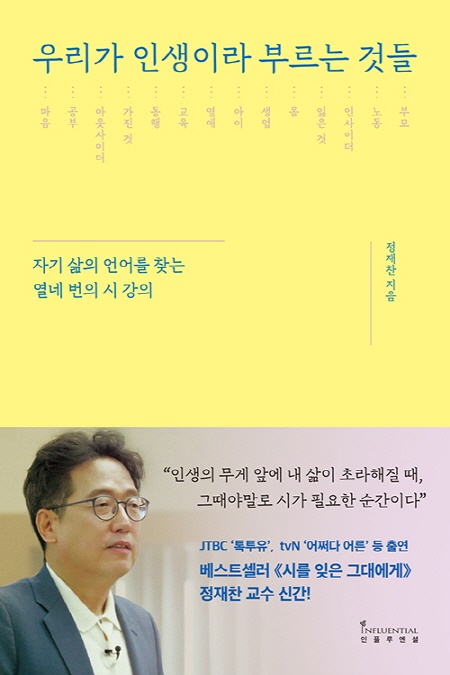

| ▲ 정재찬의 <우리가 인생이라 부르는 것들> 시로 듣는 인생론 강의는 유쾌하고, 동시에 깊은 울림을 준다. |

| ⓒ 인플루엔셜 | 관련사진보기 |

밥벌이와 돌봄

부탁이란 말은 곱씹을수록 참 짠한 단어입니다. 거꾸로 말하면 짠해야 진짜 부탁입니다. 염치없이 아무에게나 쉽고 편하게 부탁하는 사람을 보면, 무례해 보입니다. - 101p

김훈의 말처럼 밥에는 대책이 없다. 한두 끼 먹어서 되는 일이 아니라 죽는 날까지 때가 되면 반드시 먹어야 한다. 그 밥을 위해 지겨워도 밥벌이를 해야 하는 것이 인생이다. 게다가 젓가락은 두 자루, 펜은 한 자루여서 삶은 늘 중과부적의 열세에 놓이기 십상이다. 돈벌이는 하나인데, 돈 쓸 곳은 수도 없이 달려드는 적과도 같다.

정재찬은 인생은 호르몬이라고 말한다. 취급설명서와 함께 오지 않는 우리 아이들이 스스로 성깔을 잠재울 때까지 소금 뿌리는 일은 잠깐 참고, 그저 기다려야 한다고. 사랑은 기다림의 미학이라고.

부모님의 돌봄을 받은 아이는 커서 다시, 그 시나브로 늙어 바스러져가는 부모를 돌본다. 그래서 인생은 그렇게 돌봄을 주고 돌봄을 받는, 돌봄의 연속이다. 늙는다는 게 잘못도, 죄도 아니지만, 늙으면 부탁할 일이 많아진다. 짠한 노인의 부탁은 그래서 더욱 애잔하다.

건강과 배움

"자신에게 엄격하고 타인에게 관대하라는 말도 스스로에게 너무 강요하게 되면 자신에게 가혹하고 타인에게 굴종하는 일이 되고 맙니다. (중략) 반성은 하되 필요 이상으로 가혹해져서는 안 될 듯합니다. -141p

몸은 우리가 의식하든 못하든 끊임없이 무너져 내린다. 늙음이 어쩔 수 없이 찾아오는 것이라면, 마음이라도 푹 익힌 콩나물처럼 그렇게 익혀야 한다.

이상국의 시 '오늘은 일찍 집에 가자'처럼 늘 온몸에 어둠을 바르고 돌아가는 날을 멈추고, 이제 일찍 집에 돌아가 아내가 부엌에서 소금으로 간을 맞추듯 어둠이 세상 골고루 스며들면 숟가락을 부딪치며 저녁을 먹을 일이다.

이훤의 시 '군집'은 감춰진 우울이 어떻게 군집을 이루어 문제를 유발하는지를 잘 보여준다. "세계에 검열당하고 / 나에게 외면당해 / 잉태되지 못한 감정들 모여 / 내밀히 일으키는 / 데모 // 누군가는 그것을 우울이라 불렀다".

교육에 대해선 마종하의 '딸을 위한 시' 첫 구절이면 충분하다. "한 시인이 어린 딸에게 말했다. / 착한 사람도, 공부 잘하는 사람도 다 말고 / 관찰을 잘하는 사람이 되라고".

문정희의 시 '나무학교'는 나이를 겉으로 내색하지 않고 안으로 새기며, 어른이 되어서도 여전히 푸르른 사람으로 살아가라고 일러준다. 나이테를 안으로 간직하고 나이 들수록 멋있어지는 나무에게 한 수 배울 일이다.

사랑과 관계 그리고 소유

이래서 혼자 사는 건 외롭고 같이 사는 건 괴롭다는 말이 나왔나 봅니다. -234p

"나로 하여금 좀 더 나은 인간이 되고 싶다는 생각을 하게 만드는 사람은 내가 '사랑하는' 사람이다"고 한 신형철 평론가의 말처럼 사랑은 나를 최선의 나로 만들고, 최선의 나는 최선의 나를 만들어준 너를 사랑하게 된다.

그러나 혼자는 외롭고, 둘은 괴롭다. 문정희의 시 '부부'에서 지적하듯 결혼은 사랑을 무화시키는 긴 과정이고, 그 곁에 가뭇없이 피고 지는 풀꽃 더미를 풍경으로 거느린다.

조정권의 시 '백락당'의 주인공처럼 내려오는 계단을 부셔버리고 홀로 인생의 안락을 즐길 위인이 아니라면, 지지고 볶는 관계 속에서 지져지고 볶이며 살아가야 한다. 외로움은 혼자 있는 고통이고, 고독은 혼자 있는 즐거움이라 해도 고독의 즐거움 또한 지지고 볶는 관계가 만들어주는 가끔의 선물이 아닐까.

정재찬의 <우리가 인생이라 부르는 것들>은 밑줄 친 곳이 참 많은 책이다. 시라는 작은 점들이 모여 인생 담론의 멋진 모자이크 풍경이 완성된 느낌이다. 시로 듣는 인생론 강의는 유쾌하고, 동시에 깊은 울림을 준다.

저자의 풍부한 지적 베이스와 시 은행에서 자유자재로 건져 올린 멋진 시들이 어우러지며 열 네 곳의 멋진 스팟, 꽃밭을 이루고 있다. 책 속에 들어가 인생 사진을 찍어도 좋은 장관이다.

"국자는 국 맛을 모른다." 액자 밖에서는 액자 안의 꽃향기를 맡을 수 없고, 불어오는 바람도 느낄 수 없으니, 액자 안으로 들어가 보길 권한다.