【오마이뉴스는 개인의 일상을 소재로 한 생활글도 뉴스로 채택하고 있습니다. 개인의 경험을 통해 뉴스를 좀더 생생하고 구체적으로 파악할 수 있습니다. 당신의 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

a

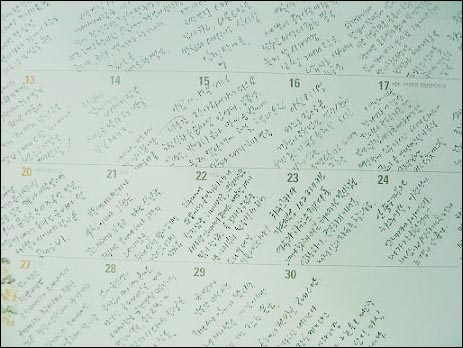

▲ 2004년의 달력 일기. 하루의 일상을 달력의 공간에 빼곡하게 적었다. ⓒ 강기희

지난 달 말에

청탁 받은 소설 원고는 왜 이리

진도가 나가지 않는지, 머리가 폭발할 지경이다.

이럴 땐 머리 식히는 것이 보약. 에라이, 한국시리즈나 보자.

<삼성이 현대에 1:0으로 이김>

- 2004년 10월 28일자 달력에 쓴 글

몇 해 전부터 일기장에 일기를 쓰는 대신 달력에 하루의 삶을 기록으로 남기기 시작했다. 일기장이라고 생각하면 여전히 뭔가 근사한 기록을 남겨야 한다는 강박관념이 머리를 짓누른 까닭이다. 한 인간의 생애를 축약한다면 모를까, 매일 남기는 일상이 무슨 대단한 것이 있으랴. 살아보니 그러한 것은 당연히 없고, 있을 수도 없는 일이었다.

매일이 뭐 그리 대단한가, 일기장 말고 그냥 달력에 적어두지

어릴 적 마지못해 썼던 일기나 어른이 되어 스스로 기록한 일기나 그 내용은 늘 그렇고 그런 것이었다. 그럼에도 지나간 일상에 대한 기록은 언제나 소중하다. 당시 어떤 감정을 가지고 있었고, 어떤 일을 했던가를 확인하는 일은 일기만큼 좋은 것이 없다.

일기장이 아닌 달력에 일기를 쓰기로 작심한 것은 오랜 도시생활을 접고 시골에 정착하면서부터이다. 낡고 오래된 구옥을 구해 집수리를 시작하면서 기록한 달력 일기는 그렇게 시작되었다.

2004년 2월 21일, 겨울의 끝자락이었고 이사를 하던 날엔 때아닌 비가 내렸다. 나는 비를 주룩주룩 맞으면서 1톤 트럭에 이삿짐을 실었고, 태어난 지 3개월 된 강아지와 시골로 왔다. 강아지는 애초 한 식구가 아니었다. 시골에 간다니 집주인이 "이사가는 곳이 마당 있는 집이라면 가져다 키우는 게 어때요?" 해서 그러마 하고 데리고 온 강아지다.

방에서 키우던 작은 강아지는 다 자라 지금은 가리왕산 자락을 제 마당처럼 알고 뛰어다닌다. 녀석은 그 동안 몇 번이나 올무나 덫에 걸려 죽을 뻔했지만 용케도 지금까지 살아 남았다. '하루를 살더라도 자유롭게 살다 죽어라'라는 게 내 생각이기에 언제 이별을 한다 해도 통곡하진 않을 것이다.

a

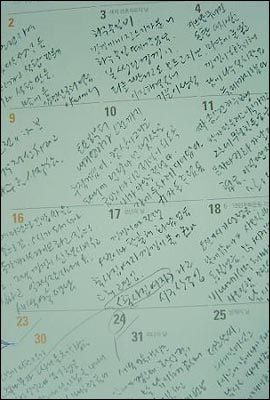

▲ 달력 표지. 2004년 국가인권위원회에서 펴낸 달력의 표지 그림이다. ⓒ 강기희

2004년의 달력을 펴면 당시 있었던 일들이 고스란히 적혀있다. A4 용지 크기만 한 달력은 '국가인권위원회'에서 보내온 달력이었다. 달력의 표지엔 '다르지만 같다'라는 글귀가 적혀 있다. 우리네 세상은 '흑인, 백인 따질 것도, 잘난 사람, 못난 사람 따질 것도 없이 다 같다'라는 의미의 달력이다.

그러한 달력에 나는 집수리를 하던 모습과 지난 2004년의 삶을 생생하게 기록했다. 2004년 3월 4일자 글엔 '물이 나오지 않아 씻지 못했더니 어릴 적 구슬치기를 할 때처럼 손이 부르텄음'이라고 적혀 있다. 그랬다. 이사 온 집은 물이 말썽이었다. 물이 나오지 않아 옆집에서 길어다 먹었으니 손 씻을 물은 언감생심이었다.

집수리를 하는 데 걸린 시간은 100여일. 그 기간 동안 내가 한 일은 삽질과 망치질, 톱질 등이었다. 울타리를 만들기 위해 나무를 하러 산으로 가기도 했다. 긴 나무를 어깨에 지고 집까지 오면 다리가 후들거렸다. 그런 나무를 하루 3개 정도 하면 힘이 들어 발을 떼기도 싫었다. 그렇게 보름 동안 나무만 했다.

2004년 4월 8일엔 마당에 잔디를 심었다는 기록도 있다. 어린 시절부터 잔디가 깔린 마당에서 살아보는 것이 소망이었다. 마흔 넘어 그 소망을 이루는 순간이었다. 잔디가 뿌리를 내리고 온 마당으로 퍼졌을 때엔 아이들의 놀이터가 되었다. 눈시울이 적셔지는 순간이었다.

2004년 시골 생활의 첫날, 달력이 간직하고 있었다

a

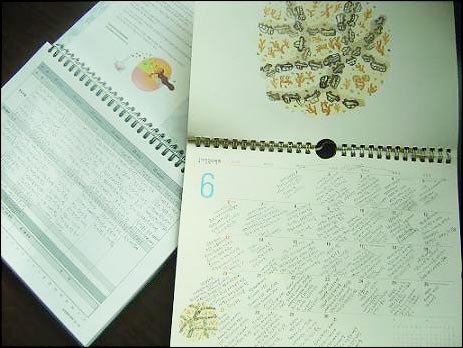

▲ 일기. 나만이 알아볼 수 있는 일기. 집 근처에 사는 '축사집 여자'를 주인공으로 시를 구상 중이라는 글도 있다. ⓒ 강기희

달력에 쓰는 일기는 긴장하지 않아 좋았다. 일기를 쓰기 위해 일기장을 펴면 언제고 마음이 편치 못했는데, 달력 일기는 그런 부담은 없었다. 글쓰는 공간이 작으니 몇 문장이면 가득 찼다. 쓸 내용이 많으면 깨알처럼 쓰면 되었다. 원고지를 정리하듯 공간을 활용하기도 했다.

글이 넘친다 해도 탈날 일 없고, 모자라도 부담 없는 달력 일기의 매력은 짧고 담백한 문체에 있다. 미사여구를 늘어놓지 않아도 되니 글이 더욱 솔직해진다. 쓸 공간이 적으니 하루의 일을 정리하는 데 있어 탁월했다.

2004년 7월 21일자 달력엔 '낑낑이 동내 개들과 싸움, 피투성이가 되어 돌아오다'라고 적혀있다. 도시에서 데리고 온 개(낑낑이)는 동네 개들과 매일 싸움을 했다. 이른 바 텃세를 받은 것이었다. 집으로 몰려온 동네 개들은 모두 다섯 마리. 물어 뜯고, 뜯기는 싸움은 나흘간이나 이어졌다. 지독한 싸움이었다.

나흘에 걸친 싸움으로 낑낑이는 피투성이가 되었다. 다른 개들도 그 만큼의 상처를 입고 집으로 돌아갔다. 텃세는 그렇게 끝났고, 2004년 7월 25일자 달력엔 낑낑이가 마을을 평정했다고 적혀있다.

2004년 11월 5일자 달력엔 '청탁 받은 원고를 문예지에 보냄'이라고 적혀있다. 이 때 쓴 작품은 '겨울 묵호'라는 제목의 단편소설이었다.

a

▲ 달력 내 한 생애가 달력에 기록되어 있다. ⓒ 강기희

그 해 11월 24일부터는 하수도 배수관을 묻기 위해 허리 깊이로 땅을 파기 시작했다. 그 길이가 100여 미터. 작업은 12월 10일까지 이어졌다. 마을 사람들은 땅을 파고 있는 내게 혀를 내둘렀다.

"내참, 굴삭기 부르면 이틀이면 끝날 일을 뭐 그렇게 힘들게 해요?"

"할 일도 없는데 운동 삼아 하는 거지요 뭐."

그랬다. 굴착기를 이용하면 이틀이면 끝날 일이었다. 요즘은 시골에 가도 삽질하는 모습을 거의 보지 못한다. 시골 사람들 요즘엔 작은 일이라도 굴착기를 불러 해결하고 만다. 하지만 나는 그러고 싶지 않았다. 굴착기 사용료도 없지만 딱히 할 일이 있는 것도 아니면서 감독 노릇만 할 수는 없었다.

보름 넘게 삽질한 것이 마을의 뉴스가 되었다. 뉴스거리가 없는 탓이다. 사람들은 길을 오고 가며 삽질하는 나를 구경했다. 가끔씩은 소주와 안주를 챙겨와 바쁜 일손을 붙잡는 이도 있었다. 산다는 것이 그런 것이었다.

2005년, 그 해 달력은 뜨거웠네

2005년의 달력은 모 보험회사에서 보내온 것이었다. 2005년 1월 1일자엔 '날씨 맑음, 영하 15도의 날씨. 절개산에 올라 한 해의 안녕을 빔. 산을 오르다 옻나무를 잡았던지 목덜미에 옻이 오름'이라고 적혀 있다.

a

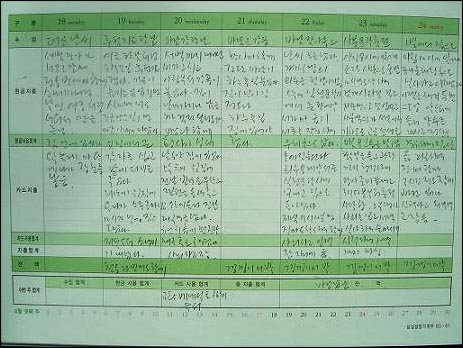

▲ 2005년 달력 일기. 4월 20일 자엔 '교황 베네딕트 16세 즉위'라는 기록도 있다. ⓒ 강기희

2005년의 달력에도 그날의 날씨와 기온, 그날의 기분, 했던 일 등이 기록되어 있다. 2005년 4월 30일자엔 '100년만의 더위, 4월의 날씨가 30도를 넘었다고 난리들이다. 시골이라고 예외는 아니다. 여름이 이보다 더 더울까?'라고 적혀있다.

100년만의 더위가 지나간 다음 날의 달력엔 '집 마당가에 있는 홍매화와 라일락꽃이 활짝 피었고, 진달래와 앵두꽃은 더위에 지쳐 지고 말았다'라고 기록되어 있다. 산중 일기처럼 잔잔하게 기록되어 있는 달력을 바라보니 그 시절의 생애가 어땠는지 눈에 선하다.

눈 뜨자마자

삶은 고사리를 널었더니

오후가 되자 완전히 말랐음.

오후에 장터에 나가

배추 모종 6개, 토마토 6개, 유자 3개, 호박 3개, 오이 3개, 고추모종 42개, 겨자채 6개를 사와 텃밭에 심었음.

- 2005년 5월 10일자 달력에 쓴 글

시골살이의 모습이 달력에 다 담겨있다. 사실 외출하는 날을 제외하곤 하루 종일 집 근처를 돌며 지내는 것이 시골 일이라 특별한 내용은 없다. 그럼에도 가슴을 애잔하게 만드는 것은 그 속엔 마을 사람들과 함께 보낸 시간들이 다 기록되어 있기 때문이다.

달력에 담긴 내 생애의 기록 중엔 이런 것도 있다. '비 그친 오후 산딸기를 따러 감. 한 되 정도 딸기를 따서는 집으로 돌아옴. 믹서기에 딸기를 갈아 딸기쉐이크를 만들어 먹음. 세상에 이렇게 맛있는 쉐이크가 있었다니…. 남은 딸기로는 딸기잼을 만들었음' 2005년 7월 10일의 일기이다.

2006년과 2007년 달력은 민망하네

달력엔 도시에서는 느껴볼 수 없는 시골살이의 잔잔함이 다 담겨있다. 그러나 굳이 모닝콜을 하지 않아도 잠을 깨워주는 새가 있다는 사실과 불어오는 바람이 겨드랑이를 파고드는 기막힌 현장은 달력에 기록하지 않았다.

또한, 내리는 눈발을 맞으며 강변을 거닐 때의 마음과 무덤의 거리를 지나가는 상여의 행렬이 남긴 슬픔도 달력엔 남기지 않았다. 시골살이에서 그러한 것들은 덤이 아니라 행간 속에 숨겨진 우리네 일상이기 때문이다.

2004년과 2005년의 달력에 기록된 내용은 시골살이의 첫발을 내딛는 내 삶의 소중한 기록이다. 2년 동안 살았던 집은 이제 내 집이 아니다. 나는 2년간의 평창읍 천동리 생활을 정리하고 지난 2006년 2월 가리왕산 자락으로 이사를 했다.

가리왕산 자락의 집도 이사온 이후에도 3개월 넘게 집수리를 했다. 집 규모가 큰 탓에 2년이 되어 가도록 집수리는 아직 마무리되지 않았다. 평생 해야 할 일이라고 마음을 정하고 나니 하루 생활이 편해졌다.

세상살이라는 게 수리 투성이다. 고장난 세상을 수리하는 일은 그 시대를 살아가는 자의 몫이다. 그렇기에 집수리는 잠시 미루어도 되지만 고장난 세상을 수리하는 일은 다음으로 미룰 일이 아니다.

a

▲ 달력 그림. 2004년 국가인권위원회에서 펴낸 달력의 그림. 길이 있지만 인간은 스스로 갇혀 빠져나가는 길을 찾지 못하고 있다. ⓒ 강기희

사흘 후면 2008년…. 아직 2008년도 달력을 구하지 못했다. 시골이라 그런지 달력 구하는 일도 만만치 않다.

2006년과 2007년의 달력은 시골살이에 대한 글보다 투쟁의 역사로 가득하다. 한미FTA가 그러했고, 부당한 의정비 인상 문제가 그러했고, 죽어가는 동강을 바라보는 마음이 그러했다. 그런 이유로 세상에 꺼내놓기 민망하다.

2008년의 달력엔 어떤 기록이 남겨질까. 슬픔보다는 기쁨이, 분노보다는 화해가, 투쟁보다는 대화가 가득 찬 그런 내용이 담겨지길 기대해본다. 더불어 2008년 어느 날의 기록엔 '이제 상식이 통하는 세상이 되었다!'라는 글을 쓸 수 있기를 간절히 소망해본다. 덧붙이는 글 | <2008년 달력이야기> 응모글

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

공유하기

달력에 써내려간 일기, 2007년엔 민망했네~

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기