종로구와 중구의 경계 위에 선 광화문빌딩

a

▲ 광화문빌딩 전경 ⓒ 유영호

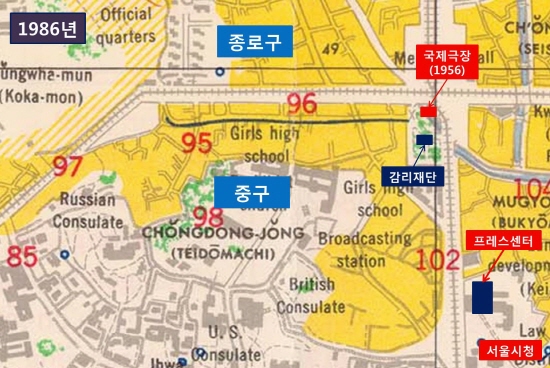

서울 청계천 물길(지류 포함)을 기준으로 북쪽은 종로구, 남쪽은 중구로 나뉜다. 이곳에는 지난 1986년 신문로 도심재개발사업이 있기 전까지 남북으로 각각 감리재단과 국제극장이 위치해 있었다.

이 두 건물은 각각 중구 태평로(감리재단)와 종로구 세종로(국제극장)에 주소지를 두었기에 당연히 서로 다른 지방단체에 속해 있었다. 때문에 이 건물들에 대한 건축허가도 각각 다른 지방단체인 중구와 종로구가 냈다.

a

▲ 광화문 국제극장의 폐관을 알리는 신문기사(경향신문 1985.4.13)

a

▲ 광화문빌딩 건설 이전. 위의 지도는 1946년판으로 국제극장이 설립(1956)되기 전의 지도지만 청계천의 여러 물길들이 잘 나타나 있어 글 내용을 설명하기 편리하다. ⓒ 유영호

a

▲ 광화문빌딩 건설 이후 광화문네거리 일대의 종로구와 중구의 경계선 비교. ⓒ 유영호

그런데 재개발 과정에서 서울시와 건축위원회 등은 작은 건물 두 개보다는 큰 건물 하나를 짓는 게 좋겠다고 제안한다. 청계천 물길이 복개된 데다 광화문 네거리~서대문로타리로 어이지는 길이 남북을 나누고 있었기 때문이었다.

이렇게 제안한 데는 바로 1년 전 지어진 '프레스센터' 덕분이었다. 무교동-다동 재개발사업의 하나로 지어진 프레스센터는 서울신문사와 신문회관은 하나로 합쳐 지은 건물이었다. 프레스센터의 지하~11층은 서울신문사가, 12~20층은 한국방송광고공사가 각각 소유한다.

그런데 광화문빌딩은 프레스센터와는 전혀 다른 문제가 하나 더 있었다. 화폐가치의 소유권 분할이야 서로가 인정할 만한 합리적 가치 측정이 가능하겠지만 문제는 하나로 지어진 건물의 행정적 소속을 어디로 하느냐는 것이었다. 두 건물이 소속된 각 구청은 향후 발생될 막대한 세원을 놓칠 수 없었던 것이다.

하지만 모든 것이 화폐로 평가되는 자본주의체제 하에서 어느 한 편의 양보를 기대하기는 힘들었다. 결국 이 문제 역시 수평분할로 타협하게 된다. 그래서 부지 면적을 기준으로 61%가 소속된 종로구가 지하5층~지상12층을 갖고, 나머지 13층~20층은 중구 소속이 되었다. 고대국가 이래 물길과 산길을 기준으로 행정구역을 나누어온 인간사회의 오랜 관행이 화폐 앞에 무릎을 꿇은 것이다.

이제 2차원의 행정분할에서 3차원의 세계로 진입한 것이다. 이처럼 상하로 행정구역이 나뉘는 경우는 전 세계에서 유일하지 않을까 한다. 재미있기도 하면서 한편으로 국가기관조차 시민의 편의와 행정의 효율보다 화폐라는 가치척도가 우선된다는 생각에 씁쓸하기도 하다.

같은 아파트, 같은 동이지만 소속 구청이 다른 곳

우리의 상식을 뛰어 넘는 사례는 이뿐만이 아니다. 재개발 아파트 단지가 각기 다른 행정구역으로 쪼개진 경우는 적지 않다.

예컨대 서울 중구·성동구 한진그랑빌아파트, 관악구·동작구 현대아파트, 동대문구·성북구 샹그레빌 아파트, 서대문·은평구 경남아파트 등 7개 아파트 단지의 경우 일부 동의 주소가 다르다. 건물 별로 나뉘어진 경우로 그나마 나은 편이다. 한 건물이 좌우로 나뉘기도 한다.

a

▲ 1990년대 초반 보라매공원 서편의 택지를 재개발하면서 관악구와 동작구 2개 구에 걸쳐 형성된 총 4개의 단지(파란색 점선). 이 가운데 롯데백화점 관악점을 비롯한 4개의 건물이 2개 구의 대지에 걸쳐 있다(붉은색 점선). ⓒ 유영호

1990년대 초반 서울시가 보라매공원 근처 '동작구 신대방동'과 '관악구 봉천동'이 접해 있는 곳을 합쳐 크게 4개 단지로 재개발했다. 그 와중에 동작구와 관악구의 경계선이 되었던 2차선 도로가 없어졌다.

그런데 없어진 그 도로 위에 세워진 아파트와 백화점 등 4개의 건물이 문제가 되었다. 도로만 없어졌을 뿐 지적도상 그 경계는 명확히 구분되기 때문이다. 결국 여기서도 합의를 보지 못하고 각 건물은 소속 구의 대지 비율로 지그재그로 쪼개졌다.

아파트 같은 층 거주자라도 한 집은 쓰레기 수거를 월요일에 하고 다른 집은 목요일에 하는 식이다. 뿐만 아니라 바로 앞에 있는 학교에 자녀를 진학 시키지 못하고 멀리 떨어진 곳으로 진학 시켜야 한다.

화폐 중심적 사고에서 인간의 상식은 지극히 미약하다. 한편 이 같은 기현상은 1995~2000년 사이에 건축 관련 민원 등이 자치구 소관으로 넘어가면서 더욱 불거졌다.

a

▲ 천연기념물 제9호로 조계사 앞마당에 위치한 백송. 그런데 조계사의 법정동은 견지동이지만 이 백송이 위치하고 있는 곳은 수송동이다. 그리하여 일명 ‘수송동 백송’으로 통칭된다. ⓒ 유영호

천연기념물 1호부터 10호까지 생명을 다했거나 기타의 사유로 해제된 것을 빼면 이제 3개밖에 남지 않았다. 제1호는 대구 동구 도동에 위치한 측백나무숲이며, 나머지 2개가 서울시에 위치해 있는데 모두가 백송이다. 제8호 백송은 종로구 재동 헌법재판소에 위치해 있으며, 제9호 백송은 종로구 견지동 조계사 본당 옆에 위치해 있다.

그런데 혹시 이 조계사 백송에 관한 글을 주의깊게 보면 항상 그 앞에는 '견지동'이 붙는 것이 아니라 '수송동'이라고 붙는다. 즉, 이것을 활자로 표기할 때는 항상 '수송동 백송'이다. 조계사는 견지동인데, 그 마당에 있는 백송은 수송동인 셈이다. 바로 이 백송이 심어진 곳부터 조계사 서쪽은 수송동이기 때문이다. 하지만 현재 오백 살 정도로 추정될 만큼 오래된 나무라서 그 뿌리가 깊고 널리 뻗쳐 있을 것이기 때문에 아마도 상당수의 뿌리는 견지동에 있을 것이라는 즐거운 상상을 해본다.

참고로 조계사 본당은 위에서 살펴본 오피스텔이나 아파트처럼 물리적으로 나눌 수 있는 것이 아닌 그야말로 통째로 하나인 건물이다. 그런데 이 본당 건물이 견지동과 수송동의 경계선 위에 있다. 그리고 현 조계사 부지뿐만 아니라 사찰 관련 건물들의 대부분이 견지동이 아닌 수송동에 속해 있음에도 불구하고 조계사는 법정동 주소로 '견지동'을 사용한다. 그 이유는 첫째 아마도 조계사 정문이 견지동에 위치해 있고 둘째, 수송동 쪽으로는 좁은 골목길이지만 견지동 쪽은 6차선대로이기 때문이 아닐까 한다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고