▲ 불국사에 첫 눈이 내리던 날 ⓒ 추미전

부산 사람들은 '첫눈'이라는 단어에 그닥 설레지 않는다. 부산에 살면 '첫눈'이라는 단어가 특별한 추억과 함께 기억되기 어렵기 때문이다. '첫눈'이고 마지막 눈이고 구분할 것도 없이 겨울이 다 갈 때까지 눈 한번 보기가 쉽지 않은, 그야말로 따뜻한 남쪽 도시인 까닭이다.

그래도 예전에는 간혹 밤새 내린 눈을 새벽녘에는 잠깐이나마 보는 행운을 간혹 누릴 수도 있었는데, 지구 온난화의 여파 탓에 최근에는 그마저도 기대하기 힘들게 됐다. 때문에 부산 사람들이 기억하는 눈의 추억은 대부분 다른 지역에서 경험한 눈이다.

나도 몇 년 전 대관령 양떼 목장에서 폭설을 맞은 기억이 가장 강렬한 눈의 추억으로 남아있다. 그러나 다른 지역의 눈을 보는 것도 하필 눈이 올 때 그 지역에 가 있어야 하니 그 타이밍을 맞추기가 쉽지 않다. 해마다 겨울이 오면 '첫눈'을 기대하는 것이 아니라 '올해는 반드시 한번은 어디선가 눈을 한번 봐야지' 하는 결심을 한다.

올해도 어김없이 그런 결심을 했건만 아직 그 꿈은 이루지 못한 채 였다. 더구나 올해는 전국적으로 눈이 귀하다는 뉴스가 계속 나오고 있어서 언제 그 꿈을 이룰 수 있을지 미지수인 상태로 하루하루를 보내고 있었다.

그런데 지난 토요일 새벽(1월 18일), 휴대폰을 보니 날씨가 검색어 순위에 올라 있었다. 자세히 보니 김해, 경주 등지에 눈이 오고 있다는 것이다. 경주면 부산에서 한 시간 거리, 이 참에 눈을 보러 갈까? 잠시 망설였다.

눈은 떴지만 아직 몸에 묻은 잠을 떨쳐내고, 새벽 거리로 나서는 게 귀찮다는 생각도 들었다. 그러나 지금 떠나지 않으면 올해 눈을 보는 건 정말 힘들지 않을까, 하는 생각이 드는 순간 과감히 몸을 일으켰다.

집을 나서자 아직 주변은 어두웠고 부산에는 제법 세찬 비가 내리고 있었다. '이 비가 위쪽 지방으로 가면 눈이 되겠지' 기대하며 운전대를 잡았다. 그러나 정작 부산을 벗어나자 비는 그쳤고 날씨는 흐렸지만 눈도 오지 않았다.

운전대를 잡고 가는 내내, 운전대를 '김해로 바꿀까? 경주까지 가야하나?' 망설였다. '김해'는 더 가깝긴 했지만 이왕이면 천년의 고도 '경주'에서 눈을 보고 싶었다.

"그래, 결정했어. 불국사. 이왕이면 천년고찰에서 눈을 보자."

고속도로를 달렸다. 내내 눈이 보이지 않아 걱정을 했는데 경주 외동터널을 빠져나오자 주변 높은 산에 쌓인 눈이 보였다. 그러나 정작 눈이 내리지는 않고 있었다. '아, 이왕이면 내리는 눈을 봐야 하는데...' 불국사 주차장에 도착한 것이 아침 8시, 주차장에는 차가 한 대도 없었다. 내가 첫 방문객인 모양이었다.

주차를 하는데 유리창에 뭔가가 떨어져 내렸다. '비일까? 눈일까?' 자세히 보니 금방 녹아버리긴 하지만 분명 눈발이었다. 반가운 마음에 차에서 내리니 제법 희끗희끗 눈발이 날리기 시작했다. 이 정도 싸락눈이어도 부산 사람들에게는 엄청 감동이다. '내리는 눈을 볼 수 있는 게 어디야!'

입장권을 끊고 불국사로 들어섰다. 이른 아침 산사는 수묵화처럼 아름답고 고요했다. 공기도 마치 박하사탕을 입에 넣을 때처럼 상쾌하고 청량했다. 더구나 주변에 사람이라곤 없는 산사를 혼자 걸어 보는 것은 너무 신선한 경험이었다.

▲ 불국사 청운교 앞 마당, 올해 첫 눈이 내려 쌓였다 ⓒ 추미전

계곡 옆으로 난 산길로 걸어 올라가자 눈발은 조금씩 더 굵어졌다. 밤새 내린 눈이 내려앉은 겨울나무는 멋진 수묵화의 풍경을 펼쳐보였다. 10여 분을 걸어 올라가자 익숙한 풍경이 나타났다.

불국사 '자하문', 초등학교 수학여행을 와서 단체사진을 찍었던 곳, 그 후로도 여러 번 이 곳을 왔지만 사람 한 명 없는 '자하문'을 마주 본 것은 처음이다. 더구나 눈 쌓인 '자하문'이라니, 사람 발자국 하나 없는 흰 눈 또한 나무 인상적이었다.

말 그대로 '설국'에 들어선 느낌이다. 무지개 모양의 청운교와 백운교의 아름다움을 학교에서 배운 적은 있지만 이렇게 제대로 느낀 것은 처음이었다.

▲ 불국사 청운교에 눈이 내리는 모습 ⓒ 추미전

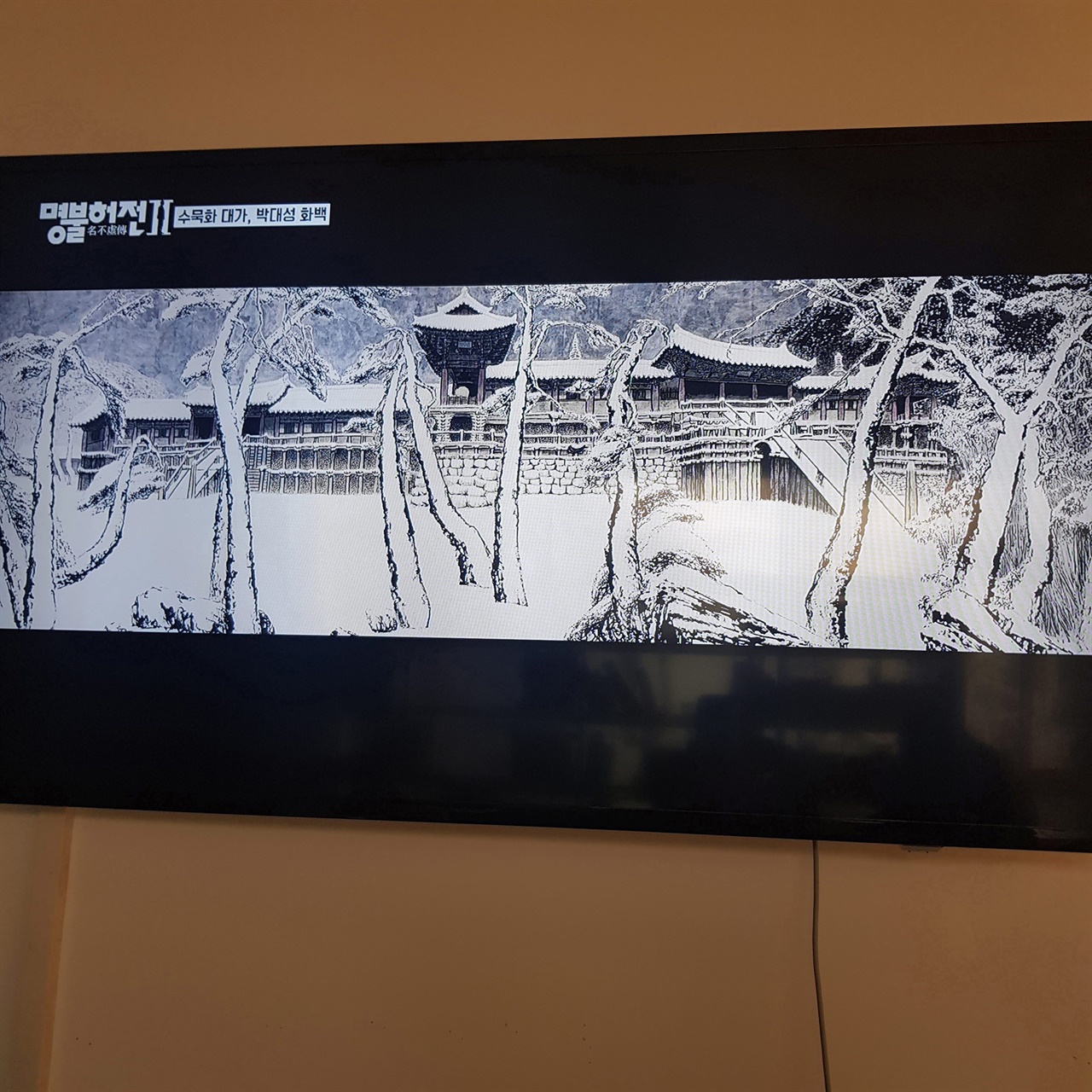

마치 불국사 화가 박대성의 그림을 눈앞에서 보는 듯 했다(관련기사 : 이 창문 보려고 미술관 갔다가 인생 화가 만났습니다). 박대성은 30대 초반 대만에서 미술공부를 마치고 돌아와 불국사에 온다. 달이 둥실 떠오른 불국사의 야경에 감탄한 그는 무작정 사찰 측에 방 하나를 요구하고 1여 년 간 불국사 방 한 칸에 머물며 다양한 불국사 그림을 그린다.

그가 그린 불국사의 수묵화는 여러 사람들에게 감동을 안겨줬고 지금 사람들은 박대성을 가리켜 "불국사는 김대성이 짓고 박대성이 그린다"는 말을 한다. 박대성이 불국사에 반한 마음을 나도 조금은 이해할 듯 했다.

▲ 박대성 화가의 불국사 그림 ⓒ 추미전

자하문 옆을 돌아 대웅전으로 들어설 때 쯤 눈발은 좀 더 굵어졌다. 마치 늦봄, 매화꽃이 바람에 흩날리며 떨어져 내릴 때처럼 하늘 가득 눈송이들이 휘날렸다. 나풀나풀 나비처럼 가볍게 곡선을 그리며 눈이 사찰 기와지붕에 내려 쌓였다. 마치 뛰어난 화가가 한 획 한 획 붓칠을 해서 수묵화를 완성해 가는 것 같았다. 눈이 내려 쌓일수록 풍경은 더 아름다워져 갔다.

▲ 불국사 기와에 내려 쌓이는 첫눈 ⓒ 추미전

그리고 대웅전 앞마당에 근엄하게 서 있는 석가탑과 다보탑을 보았다. 늘 사람들에 휩싸여 와서 몇 마디 설명과 함께 휙 스쳐보고 갔던 탑, 탑 주변에는 늘 사람들이 가득 해서 온전히 탑을 본 기억이 없었다. 그래서 오늘 마주하는 두 탑은 마치 처음 보는 듯 새롭게 다가왔다.

▲ 눈 쌓인 석가탑과 다보탑 ⓒ 추미전

천년 전 김대성이 불국사를 지을 때 하필 왜 대웅전 앞마당에 두 탑을 세웠을지 이해가 되었다. 두 탑은 불국사 대웅전을 지키는 장수처럼 든든하고 의연해 보였다. 통일신라를 지나 고려를 건너고 조선을 지나 지금까지 무려 천년의 세월 동안 이 두 탑이 이 자리를 굳건히 지키고 서 있다는 사실을 되새기면 그저 놀라울 뿐이다.

석가탑과 다보탑 뒤로, 그 뒤에 선 불국사 대웅전 뒤로, 그 뒤로 병풍처럼 펼쳐진 남산 위로 흩날리는 눈 오는 풍경은 설국을 담은 엽서 한 장처럼 아름다웠다. 내가 오래도록 기억할 눈오는 날의 풍경으로 가슴에 새겨졌다.

휴대폰으로 여기저기 풍경을 담았지만 눈 오는 풍경은 눈에 보이는 것만큼 담기지는 않았다. 그렇게 머무는 사이 시간이 흘렀고 어느새 사람들이 올라오기 시작했다. 10시쯤이 되자 관광객들이 확연히 늘어났고 경내는 소란스러워졌다. 흰 눈도 여기저기 발자국으로 어지럽혀졌다.

눈도 서서히 비가 섞여 눈비로 바뀌어 가고 있었다. 나는 사람들이 분주히 올라오고 있는 길을 되짚어 천천히 걸어 내려가기 시작했다. 내려오다 추워서 불국사 내에 있는 카페에서 유자차를 한 잔 마셨다. 카페 주인분이 올해 불국사의 첫눈을 봤으니 나에게도 행운이 있을 거라고 말했다.

'나의 첫 눈이 불국사에게도 첫눈이었구나.'

행복한 첫 눈의 기억을 안고 시내로 빠져나오자 시내에는 눈의 자취라고는 없다. 눈 대신 비가 내린 모양이다. 불국사의 설국은 마치 잠깐 꾼 아름다운 꿈처럼 느껴졌다. 그래도 휴대폰에 그 아름다운 풍경이 저장돼 있으니 두고 두고 봐야지, 올해 맞이한 경주 불국사의 첫눈은 내게도 오랫동안 아름다운 첫 눈으로 남을 것 같다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고