|

이 전시회도 이제 며칠 남지 않았다. 이제야 겨우 시간이 되어서 전시회를 다녀왔다. 처음 나라의 그림을 본 게 어느 블로그였는데, 그 그림을 보자마자 이 전시회만큼은 꼭 가봐야겠다고 생각했다. 그리고 어느 날 잡지사에 일하는 선배의 홈피에 갔다가 나라 전시회 티켓 필요한 사람은 와서 가져가라는 글을 보고 이 전시회는 내가 봐야만 하는 전시회구나, 생각했다.

하지만 공짜 표 한번 얻으려다, 표 받으러 가면서 차비 쓰고, 그냥 갈수 없어 음료수 사고, 거기다 그날따라 왜 그렇게 덥던지, 돈은 돈대로 쓰고 땀까지 삐질 흘렀다는 조금 우울한 사연이 있는 전시회였다.

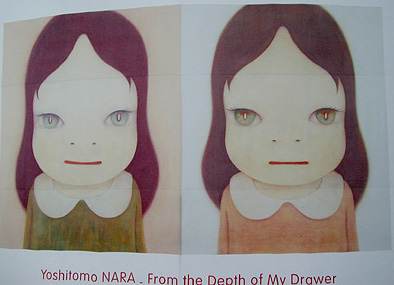

8월 10일 언니, 동생과 함께 로댕갤러리로 갔다. 비가 추적추적 내리는 가운데, 로댕갤러리 바깥벽엔 나라의 쌍둥이들이 그려진 펼침막이 걸려 있었다(저 두 아이의 다른 점을 알아내시는 분은 대단한 눈썰미를 가지신 분). 사진에서 보이는 것처럼 "내 서랍 깊은 곳에서"라는 제목으로 나라 요시토모의 지난 활동을 보여주는 전시회이다. 물론 얼마 전에서야 나라란 작가에 대한 알게 된 나로서야 그의 작품 하나하나가 다 새롭기만 하다.

| | | ▲ 쌍둥이 Ⅰ,쌍둥이 Ⅱ | | | ⓒ 이갑순 | | 입장하고 마침 작품을 설명해 주는 시각이 되어 많은 사람들과 함께 설명을 들었다. 나라의 성장 배경과, 작품에 대한 짧은 뒷얘기들, 그의 그림이 달라지고 있는 모습들, 그가 생각하는 것들에 대한 설명을 들었다. 물론 그 짧은 설명으로 작가의 모든 것을 알 수는 없지만, 단지 귀여운 그림을 그리는 작가라고 생각했던 내게는 그 설명들은 꽤 유익했다. 나라를 그냥 일러스트 작가라고 하지 않는 이유에 대한 충분한 설명이 되었으니 말이다.

처음 내가 나라의 그림을 봤을 때, 뭔가 불만에 가득 찬 아이의 모습, 심술궂어 보이는 아이의 모습에서, 나는 눈을 뗄 수가 없었다. 이 아이는 무엇 때문에 이렇게 화를 내고 있는 걸까? 누구에게 이렇게 화를 내고 있는 걸까?

나는 그 조그만한 아이의 모습에서 나를 만나고 있는 거 같았다. 양쪽 볼 가득 심술과 불만을 키우고 있는 나 말이다. 그래서 이 아이를 꼭 만나보고 싶었다. 나만 이렇게 심통 나 있는 게 아니구나, 라는 위안이라도 받고 싶었던 것처럼 말이다. 작가도 반항심, 고독함, 막연한 두려움 등이 읽히는 그의 작품 속 아이들의 표정에서 어른이 된 우리 마음 속에 늘 교차되는 복잡 미묘한 감정의 흐름을 볼 수 있다고 하지 않는가.

그의 작품을 보다보면 처음엔 심술궂은 아이의 모습에 빠져들지만, 점차 나를 끌어당기는 건 불만투성이 아이가 아니란 걸 느끼게 된다. 작가의 '기운 내(keep your chin up)'라는 작품을 보다보면 심술쟁이 아이보다 작게 미소짓고 있는 아이가 얼마나 사랑스러운지, 그 아이에게 푹 빠져들고 만다.

맑은 눈망울을 가진 아이의 순수한 미소에서 내 마음 속 불만들은 무장해제 되어버리는 것이다. 따뜻한 무언가가 마음속에 흐르면서 그 아이를 사랑하게 되어버리는 것이다. 그러고 보면 사람은 어두운 것, 우울한 것보다는 밝은 것을 본능적으로 더 좋아하는 것 같다.

| | | ▲ 작은 순례자 | | | ⓒ 이갑순 | | "어떻게 찍느냐 보다는 무엇을 찍느냐"가 더 중요하다고 말한 작가의 사진들 역시 눈길을 끈다. 작가가 머물렀던 카불 아이들의 모습과, 작은 일상 사진들을 보다보면 삶이란 건 의외로 소박하구나, 생각하게 된다. 화려하지 않은 케이크에서, 길가에 심겨 있는 파 묶음에서 삶의 모습들을 읽는다. 우리네 삶이라는 게 원래 대단한 게 없는데도, 왜 그렇게 갈수록 대단해지고 싶은지 말이다.

또한 눈길을 끄는 것은 나라 요시토모가 서울에서 열리는 개인전을 기념하여 전시장에 만들어 놓은 '서울의 집'이다. 목재로 지어진 집은 작가의 작업실을 볼 수 있게 만들어 놓았는데, 하나하나 계단을 밟아 올라가며 나에게도 이런 작은 작업실이 있다면 좋을텐데, 라고 생각해본다. 작업실에선 작가의 수많은 그림들과 소지품들을 볼 수 있는데, 직접 방에 들어가 자세히 볼 수 없다는 아쉬움이 있다.

| | | ▲ 서울하우스 내부 작가의 방 | | | ⓒ 이갑순 | | 지금 전시회 팸플릿을 들여다보고 있다. 그의 그림들은 다시 봐도 정겹다. 그리고 그림 속 아이들이 말을 걸어 올 것만 같다. 아니, 어쩌면 내가 이 아이들에게 말을 걸고 싶은 건지도 모르겠다. 칼을 휘두르고 있는 아이나, 작은 순례자들이나 모든 나인 것만 같아서 그런가 보다.

| | | ▲ 착한 새끼고양이 | | | ⓒ 이갑순 | |

|

|