▲ 영국 블레츨리 파크에서 열린 AI 안전 회의에 모인 각국 대표들과 기업가들이 단체 사진을 찍고 있는 모습. 2023.11.02 ⓒ AP/연합뉴스

위기, 위기, 위기. 몇 년간 사방에서 들려오는 단어지만 인류의 실존적 위기로까지 표현되는 것은 현재 딱 두 가지다. 하나는 상당히 진행된 '기후변화'이고 두 번째는 잠재적 위기로 언급되는 '인공지능(AI)'이다. 우연이겠지만 두 위기를 논하는 국제회의가 11월 월초와 월말에 연거푸 잡혔다.

우선 지난 1~2일 영국 버킹엄셔주 블레츨리 파크(Bletchley Park)에서 AI 안전 회의(AI Safety Summit)가 있었다. 2차대전 영국군 정보전 기지로 근대 컴퓨터학과 AI의 아버지라 불리는 앨런 튜링(Allen Turing)이 최초의 컴퓨터를 만들고 독일 에니그마 암호를 깼던 상징성 짙은 곳이다.

이번 회의는 블레츨리 선언(Bletchley Declaration)을 이끌어냈다. 선언문은 인간 사회의 번영을 한층 더 끌어올릴 잠재력을 가진 AI를 "인간 중심, 신뢰할 수 있는, 그리고 책임감 있게" 사용해야 한다고 명시했다. 그리고 의도적인 악용과 의도치않은 결과등 AI가 가진 '잠재적' 위험에 대응하기 위해 국제 사회가 협력해야 한다고 합의했다.

선언문 내의 협력이란 AI 개발에 빨간 선을 긋는 것을 뜻한다. 인공 지능이 가진 잠재적 위험을 둘러싸고 과학이 사회 영역으로 넘어오는 지점이나 다름 없다. 누가 규제안을 만들 권한이 있는가를 두고 시장과 정부, 그리고 국가 간 경쟁이 시작된 것이다.

유보 혹은 제3자 선호

▲ 일론 머스크 테슬라 대표(오른쪽)가 리시 수낵 영국 총리(왼쪽)가 AI 안전 회의 폐막 직후 영국 런던 중심가에서 대담을 나눴다. 2023.11.02. ⓒ EPA/연합뉴스

미국, 독일, 프랑스, 캐나다 등 각국 정상들이 AI 안전 정상회의에 불참한 가운데, 가장 눈길을 끈 사람은 테슬라, 스페이스X 대표인 세계 최대 갑부 일론 머스크(Elon Musk), 그리고 우리에겐 알파고로 더 익숙한 '구글 딥마인드'의 CEO 데미스 허사비스(Demis Hasabis)등 테크 기업쪽 인사들이었다.

"통찰력을 얻기 위해" 회의에 참석했다고 밝힌 일론 머스크는 AI가 야기할 변화에 대해 램프의 요정 '지니'를 얻는 것에 비유했다. 어느 단계에 이르러서는 "일이 필요하지 않게 될 것"이라며 "개인의 만족을 위해 직업을 갖고 싶다면 가질 수 있을 것"이라고 예측했다. 다만 '풍요의 시대'가 "인간을 편하게 할지 불편하게 할지는 알기 어렵다"고 했다.

데미스 허사비스는 AI로 인해 법·의료, 금융 등 전문직 일자리에 혼란이 생길 것으로 내다보았다. 하지만 (이러한 상황에) 경제가 적응하면 AI는 "대체로 긍정적일" 것이며 AI로 보편적 기본소득(Universal Basic Income) 혹은 교통과 의료 영역에서의 보편적 기본서비스(Universal Basic Service)를 가질 수도 있다고 했다.

동시에 일론 머스크는 AI가 인류가 맞닥뜨린 "실존적 위기중 하나"라며 위험성도 인정했다. 하지만 "규제(oversight) 전에 문제를 꿰뚫어 보아야 한다(insight)"며 규제에 대해서는 유보적 입장을 보였다. 규제가 이루어지더라도 정부가 아닌 '제3자' 쪽을 선호했다.

일론 머스크의 규제 유보 입장은 시장우선주의자인 영국의 리시 수낵(Rishi Sunak) 총리에게서도 보인다. 그는 AI에 대해 "위험을 충분히 이해할 때까지는 규제안을 서두르지 않겠다"고 밝혔다.

그의 주장이 머스크와 다른 점은 규제 주체는 정부이어야 한다는 점이다. 그는 "오로지 정부만이 국가 안보에 위험이 되는 것을 적절하게 판단할 수 있다. 오직 국가만이 국민들의 안전을 유지할 합법성과 힘을 가지고 있다"고 강조하며 제 3자 감독과는 거리를 두었다. 그러면서도 "과연 정부가 기업의 기술 개발 속도를 따라갈 수 있을까"하는 우려를 내비쳤다.

규제의 주체는 정부

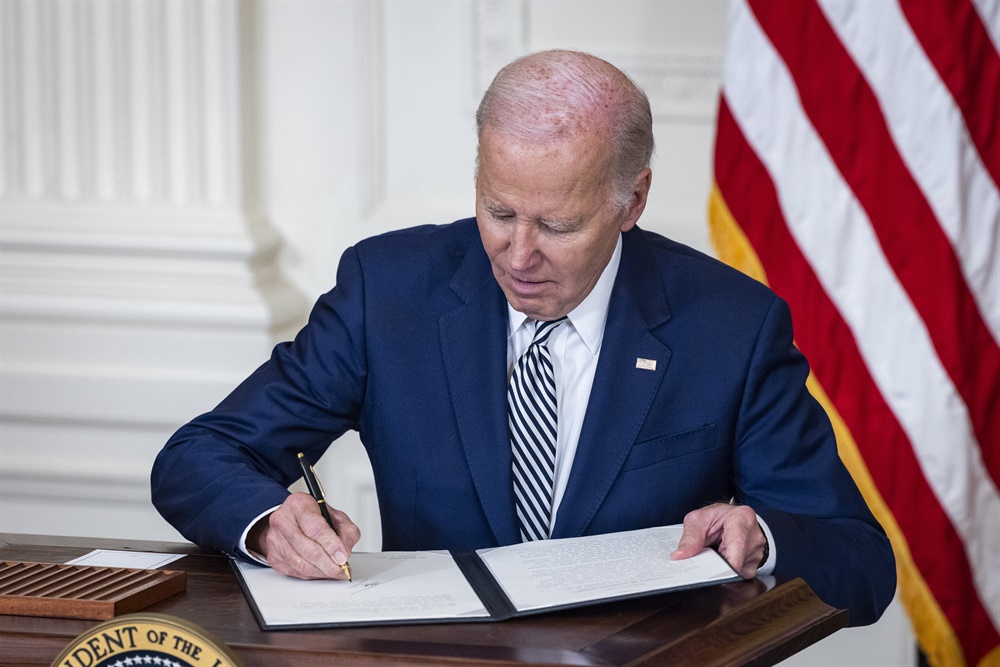

▲ 조 바이든 미국 대통령이 지난달 10월 30일 미국 워싱턴DC에 있는 백악관에서 인공지능 규제 행정명령에 서명하는 모습. ⓒ EPA/연합뉴스

유보적인 일론 머스크, 조심스러운 리시 수낵, 의견 조율에 시간이 많이 소요되는 EU 앞에서 미국 상무부 장관 지나 레이몬도는 미국 AI 안전 기구(AI Safety Institute) 설치를 발표했다.

이처럼 미국의 발 빠른 행보는 바이든 대통령의 전략이다. 그는 AI 안전 정상회의 이틀 전에 인공 지능 규제에 대한 행정 명령에 서명했다. 규제의 주체는 정부이어야 한다는 점에 쐐기를 박은 셈이며 규제가 필요한 영역을 최초로 명시했다.

행정명령에서는 "책임감있는 AI"를 강조했다. 책임감이란 개인의 사생활, 시민의 권리, 노동자의 권리, 국가 안보에 해를 끼쳐서는 안 됨을 뜻한다. 가령 형량·재범 가능성 예측 등 사법 영역에서 사용될 인공 지능의 경우 선입견과 차별을 강화시키는 쪽으로 가서는 안 된다. 또 AI가 직장 내에서 감시 기능을 해서는 안 되고 노동자들의 단체 교섭권을 방해해서도 안 된다. 군사 영역도 물론 포함된다.

이를 위해 주요 기업이 최신 AI 모델을 출시할때는 모든 안전 시험 결과와 기타 중요한 정보를 정부와 공유하도록 했다. 특히 국가 안보, 국가 경제, 공공 건강 분야의 AI는 실험 단계부터 정부에 공지해야 한다. 미국 국립표준기술연구소(The National Institute of Standards and Technology)를 통해 AI 개발에 대한 기준을 마련하게 하는 동시에 국토안전부, 상공부, 에너지부, 법무부, 국가 안전회의 등에게 해당 분야에 대한 감독권을 부여했다.

눈에 띄는 부분은 행정명령의 마지막 목표, 국제 사회에서의 미국 지도력 향상이다. 현재 인공 지능 개발에 최선두에 있는 기업 대부분이 미국 기업이다. 그리고 이들을 규제하는 권한을 미국 정부가 가진다. 결과적으로 미국은 인공 지능을 통한 미래 사회 변화뿐 아니라 이를 둘러싼 국제 사회 담론 형성에 막강한 힘을 행사할 수 있게 되는 것이다.

UN이 이야기한 '국제적 규제'

▲ 유엔 사무총장 안토니오 쿠테레스(Antonio Guterres)가 지난 2일 영국 버킹엄셔주 블레츨리 파크에서 열린 AI 안전 회의에 참석한 모습. ⓒ EPA/연합뉴스

이에 대해 간접적으로 우려를 표한 이가 국제연합(UN) 사무총장 안토니오 쿠테레스(Antonio Guterres)다. 그는 11월 2일 발표한 성명에서 "국제적인 규제 없이는 (국가간) 격차와 불협화음이라는 실질적인 위험이 있다"라고 주장했다. 몇 국가로 집중된 AI가 지정학적 갈등을 부추길 것이라는 뜻이다.

안토니오 쿠테레스 사무총장은 AI 부문 상위 30개국에 아프리카 국가가 단 하나도 없으며, 하위 25개국 중 21개국이 아프리카 국가라는 현실을 지적하며, AI는 모두에게 열려야 한다고 강조했다.

과연 AI라는 "실존적 위기"를 앞두고 시장, 정부, 각 국가가 엇갈리는 이해관계를 풀어나갈 수 있을까. 국제주의가 저물고 자국주의로 돌아서는 현시점, 더더구나 미국과 중국이 반도체 등 첨단 산업을 두고 노골적으로 경쟁하는 지점에 말이다.

블레츨리 선언의 진정성을 판단하는 데 오랜 시간이 걸릴 것 같지는 않다. 또 다른 실존 위기인 기후 변화를 두고 기후회의 (제28차 유엔 기후변화협약 당사자회의)가 11월 30일부터 아랍에미리트 두바이에서 개최된다. 11월 초의 AI 안전 정상회의를 염두에 두고 보면 의미심장한 지점들이 보일 것이다.