큰사진보기

|

| ▲ 변상도 테두리(법륜과 금강저) 세부 부분 줄자를 함께 찍어 변상도 테두리에서도 얼마나 미세한 작업이 이뤄졌는가를 알 수 있다. |

| ⓒ 김경호 | 관련사진보기 |

一米里中含十方(일미리중함시방)

누구나 처음 외길 김경호(한국사경연구회 회장)씨의 작품을 직접 대면할 때 충격을 잊기 어려울 것이다. 11월 17일부터 12월 20일까지 열리는 불교중앙박물관 개관1주년 기념 초청 사경전 작품들을 미리 보았다. 나 역시 그 충격과 감동이 쉽게 가시지 않았다.

전시작들을 보면서, 산을 한 바퀴 돌면 일생 동안 지은 죄를 씻을 수 있고, 열 번을 돌면 500년 윤회(輪回) 중에 지은 죄를 면할 수 있고, 백 번을 돌면 성불(成佛)할 수 있다는 카일라스(Kailash) 산, 그 산을 오체투지(五體投地)로 도는 이를 생각했다. 경전을 사성하는 사경(寫經)의 광활하고도 웅숭깊은 세계, 한 점 한 획을 오체투지로 나아가는 작가의 공력이 그와 같지 않을까 여겨졌기 때문이다.

그러나 그 감동은 1mm 공간에 5~10개의 금선을 그어 넣고, 25.8×270cm의 감지금니 <일불일자 법화경약찬게(一佛一字 法華經略纂偈)>의 직경 4cm가 채 안 되는 공간에 2만 5천 여 개의 금선을 그어 무궁화 1송이를 그리거나, 1cm 크기의 1천여 불상을 앉힌 그 외향의 정치(精緻)함에 있는 것이 아니었다. 0.1mm 공간, 아니 그보다 더 좁은 공간에 억천만겁(億千萬劫)의 시간과 삼라만상(森羅萬象)을 담는 신앙과 공덕의 종교정신과 예술세계를 담아냈기 때문에 매혹된 것이었다. 사경은 '법신사리를 조성하는 것'이라고 하지 않는가.

이번 전시회 부제(副題) '一米里中含十方(일미리중함시방)'은 바로 그러한 의미를 담고 있다. 0.1mm의 공간이 열려야 그곳에 점을 찍을 수 있다. 우주의 팽창과 같은 원리이다. 하나하나 공간을 열어가면서 점과 획을 찍어가는 과정이 바로 시간적 요소이다. 시간과 공간, 즉 1mm 안의 우주인 것이다.

신앙과 예술가적 자세를 함께 요구하다사경(寫經)은 '성인(聖人)이 지은 책을 옮겨 쓰는 행위'를 의미하는 동시에 '서사된 경권(經卷)'을 의미한다. 따라서 사경의 사성에는 경건한 신앙적 자세와 심오한 예술가적 자세가 함께 요구된다. 그만큼 작품과정은 엄정하면서도 정밀해야만 한다. 한순간에 이뤄지는 것도 아니고, 적당한 노력으로는 더더욱 다가가기 어렵다.

김경호 씨가 하루 꼬박 12시간을 무념무상으로 몰입하여 완성하는 양이 겨우 5~8cm 정도이다. 이렇게 6개월씩 매달려 완성한 작품이 감지금니(紺紙金泥) '일불일자 법화경약찬게(一佛一字 法華經略纂偈)'와 감지금니 '일불일자 화엄경약찬게(一佛一字 華嚴經略纂偈)'다. 이와 같이 사경은 온몸과 온정신으로 밀고 나아가야 하는 오체투지의 순정한 세계이다.

고려사경을 현대적 예술미로 재탄생시키다김경호씨는 저서 <한국의 사경>에서 "

우리나라 사경의 시원은 불교 전래 초기인 4세기 후반으로 추정되는데, 경전의 전래와 때를 같이하여 불법(佛法)의 홍포를 위한 사경의 사성이 많이 이루어졌음이 분명하기 때문"이라고 하였다. 이후 광선유포 기능이 목판 인쇄술로 넘어가면서 필사에 의한 공덕신앙이 강조되고, 금·은니 사경이 출현하게 된다. 또한 사경을 고귀하고 화려하게 장엄하기 위한 목적으로 감지(紺紙), 상지(橡紙), 자지(紫紙) 등의 염색지와 같은 재료의 개발과 기법이 모색된다.

이렇게 발달한 사경은 고려 시대에 꽃을 활짝 피우게 되는데, 미술사학자들은 고려를 대표하는 예술로 사경을 꼽는데 주저하지 않는다. 고려인들은 유구한 사경의 전통을 계승, 발전시키고 꽃을 피워 우리나라를 대표하는 문화, 예술로 승화시켰던 것이다. 그렇다면 현재는 어떠한가?

외길 김경호씨는 고려사경의 맥을 잇고 현대적 예술미로 재탄생시키는 일에 30여 년간 매진해왔다. 그의 매진 과정이 곧 현대 한국 사경의 역사라고 해도 과언이 아니다.

그간 작가가 기울여온 노력은 이미 수많은 매체의 기사를 통하여 널리 알려졌으므로 여기에서 다시 언급하는 것은 피하기로 한다. 대신 그의 지난한 노력이 단지 '고려사경의 재현'에만 국한된 것이 아님을 강조하고자 한다. 고려왕조는 가히 사경왕조였다. 고려 왕조 500년 동안 금자대장경과 은자대장경, 목판대장경을 포함해 무려 열 번 이상 대장경을 사성했을 정도로 고려사경은 고려를 대표하는 예술이었다. 이러한 고려 사경예술의 맥을 잇고 현대에 재현해내는 일은 분명 감동스런 일이고, 또한 당연한 일처럼 여겨진다. 그러나 전시장에 가서 보시라.

고려사경의 최전성기에 사성된 국보 제235호 <화엄경 보현행원품>(고려, 1341~1367년, 삼성미술관Leeum 소장)과 김경호 씨의 2007년 리메이크(재현) 작품에 어떠한 차이가 있는지를, 국보 제215호 <화엄경 보현행원품>(고려, 1337년, 삼성미술관Leeum 소장)과 김경호 씨의 2008년 리메이크 작품, 보물 제752호 <화엄경 보현행원품>(고려, 1334년, 호림박물관 소장)과 김경호 씨의 2008년 리메이크 작품이 어떠한 차이를 지니는지를 꼼꼼히, 천천히, 자세히 보시라.

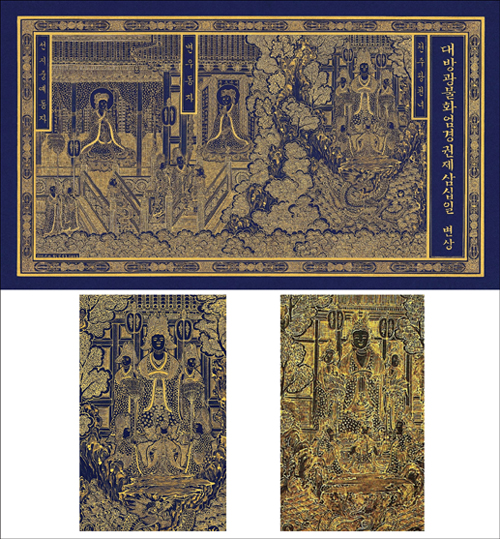

큰사진보기

|

| ▲ 화엄경 보현행원품 작품 <위> 김경호 作, 화엄경 보현행원품(국보 제215호 리메이크 작품), 19.9×35.9cm, 2008년 / <아래 왼쪽> 화엄경보현행원품(국보 제215호)을 리메이크한 작품 부분 / <아래 오른쪽> 화엄경보현행원품(국보 제215호) 진품 부분 |

| ⓒ 김경호 | 관련사진보기 |

외길 김경호씨의 사경은 고려사경 재현에만 국한된 것이 아니라 원작의 어색한 부분을 바로잡고, 정밀하지 못한 부분은 더욱 정치하게, 의미와 상징이 미진한 부분은 바로잡아 '변상(變相)'하고 있음을 알 수 있다. 바로 그것이다. 외길 사경의 감동과 뛰어난 예술성은 더 정교하고, 더 엄밀함을 통한 재해석이자 예술적 승화, 바로 거기에 있다. 첫 번째와 100번째의 오체투지가 다르듯이 "한 부처님을 조성하는 사경"이 더욱 거듭나는 것은 당연한 일 아닌가.

사경은 종합예술이다. 표지와 변상(變相)이 이루는 회화, 경문(經文)의 서예, 사경을 담는 경합과 경심의 공예, 여기에 경전을 해독하고 표현하는 연구와 문학성이 더해진다. 물론 이 가운데 어느 한 가지도 소홀히 할 수 없겠지만, 경전의 내용을 담아내는 서사 공덕이 가장 중요한 예술적 의미를 지닌다.

사경의 미학은 종교성과 예술성의 합일에 있다. 이를 이루기 위해서는 경(經)과 작가가 일체가 되고, 몰입이 이루어져야 가능하다. 그러할 때 비로소 1mm의 공간이 벌어지고, 그 안에 삼천대천세계(三千大天世界)를 앉힐 수 있게 되는 것이다.

온도 조절 위해 8월 중순부터 히터 켜고 작업사경은 어떠한 글을 쓰는가에 따라 달라진다. 금·은니의 농도와 발색 및 녹교의 접착력, 사경지 등 재료를 사용하는 방법과 온도, 습도 등 사경 환경이 달라지는 것이다. 그래서인지 더위가 한창 기승을 부리던 8월 중순에도 작가의 연희동 연구실은 이미 히터를 켜 32℃ 이상으로 작업실 온도를 유지하고 있었다. 그랬다. 쉬운 방법을 알고 있지만 쉬운 방법을 택하지 않은 것이다. 오래 가지 못하기 때문이다.

작가가 고려사경 연구에 기울인 노력은 쉽게 가늠하기 어려울 정도이다. 금니 사경을 간단한 예로 들어보자. 금니 사경에 있어서는 금색 발현과 접착력이 관건이다. 이를 위해서는 세 종류의 가금부터 익혀야 한다. 그 다음 두 종류의 준금, 이어 은이 미량 포함된 청금, 마지막으로 적금, 황금과 같은 순금을 다루는 방법을 터득해야 한다. 이러한 여러 단계의 학습을 탄탄하게 거쳐야 금을 쓰되 금을 금답게 제대로 쓰게 된다. 일반인에게는 금니로 쓴 모든 작품이 동일하고 신기하게 여겨질지 모르지만, 세상에 똑같은 얼굴생김이 단 하나도 없듯이 금을 쓴 작품이라고 모두 같지는 않은 것이다.

외길 김경호씨는 사경을 위해 매우 특별한 과정을 거치는 것으로 유명하다. 먼저 사경할 경전은 5종 이상의 원문 대교를 3회 이상 반드시 거친다. 그리고 사경지를 선택하여 도침하고 포수하는 등 종이를 가공한다. 금·은니를 사용함에 순도 99.9%를 유지하기 위해 3회 이상 세심하게 정제하여 사용하는 중에도 이를 또 다시 2시간 단위로 정제하면서 사경을 한다. 그리고 사경을 한 후 연마하고 광택을 내는 작업까지 매우 까다롭고 힘든 모든 과정을 혼자서 진행한다. 누가 대신 해줄 수도 없지만 최상을 위한 작가의 완벽주의이기도 하다.

그와의 대화에서 가장 먼저 중요하게 다가왔던 것은 "

생명과도 바꿀 수 있는 작품을 해야 한다"는 프로의식이었다. 인간이라면 누구나 가장 중요하게 여기는 것이 생명이다. 그러한 생명을 작품과 바꿀 수 있다는 의식, 즉 '목숨 걸고 작품하는 것'이 아니겠는가.

사경에서 가장 필요한 것은 극도의 절제이다. 그 절제 속에 내재된 정신성과 섬세한 변화를 읽어내는 관람객과 그렇지 않은 관람객 사이에는 큰 차이가 존재한다. 전자가 '아는 만큼 보이는' 열린 눈을 가졌다면 후자는 사경에 대한 인식의 고정화로 '생명과 바꿀 수 있는 작품'을 볼 눈이 아직 안 열린 것이다.

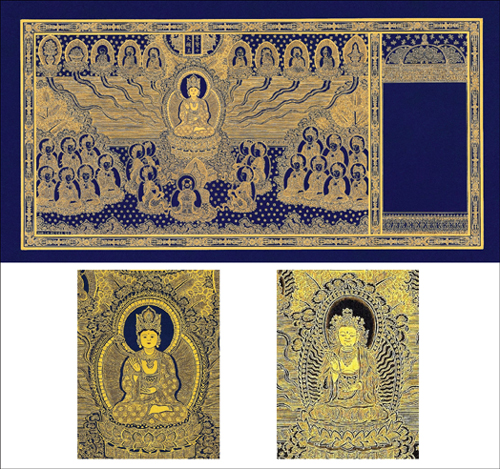

큰사진보기

|

| ▲ 화엄경 보현행원품 작품 (위)김경호 作, 화엄경 보현행원품(보물 제752호 리메이크 작품), 19.2×38.6cm, 2008년 / (아래 왼쪽)화엄경보현행원품(보물 제752호)을 리메이크한 작품 부분 / (아래 오른쪽)화엄경 보현행원품(고려 1334년, 보물 제752호, 호림박물관 소장) 진품 부분 |

| ⓒ 김경호 | 관련사진보기 |

이번 전시는 사경전(寫經展)의 결정판작가는 사경을 통하여 선조의 예술성의 핵심 부분 육화와 재창조 필요성을 느끼고, 이를 실현하는 노력도 함께 기울이고 있다. 예를 들면 한글서체를 제대로 연구하고, 한글이 지닌 정신성과 보편성을 표출하고자 사경에 한글을 사용하는 것 등이 이에 해당한다. 그 이유를 묻자 "

전통은 전통대로 하되 세계무대 속에서 한국적인 것의 우수성이 드러날 수 있록 한글을 포함시키는 것"이라고 한다.

이번 전시회는 '전통사경에 대한 시리즈의 완결편'이라는 의미를 지닌다. 즉 국보, 보물의 변상도를 재현에서 한 걸음 더 나아가 오늘날 새롭게 창작하는 일이 가능하다는 사실을 보여주는 것이다. 따라서 이번 전시작들은 전통의 재창조 성격이 짙다. 또한 불교중앙박물관이 개관된 이후 생존 작가의 사경작품이 첫 번째로 초대된 점도 의미가 크다. 사경의 종교성과 예술성에 공감하였기 때문이리라.

이번 전시회에는 국보와 보물로 지정된 원작과 이를 외길 김경호씨가 리메이크한 작품을 나란히 진열한다. 비교 감상과 교육적 효과까지 지닌 드문 기회이다. 작품 한 점의 제작 과정 각 부분을 보여주는 코너도 마련할 예정이다. 이밖에도 20~30여 점의 사경작품이 출품된다. 작품과는 별도로 다양한 사경의 재료도 전시한다.

또한 외길의 작품 외에도 고려사경, 조선사경, 목판경 1~2점, 화엄석경과 법화석경편, 신라백지묵서 화엄경 영인본, 무구정광대다라니경 영인본 등 유물 15점 정도가 함께 전시되며, 사경의 종류, 역사, 제작과정, 의의, 가치 등의 내용을 담은 영상도 상영한다.

12월 6일(토)에는 부대행사로 '고려사경의 정신성, 역사성과 가치'를 중심으로 한 학술대회를 개최한다. 또한 사경에 대한 연구를 더욱 높이기 위해서 이후에도 학술대회를 정기적으로 개최할 계획이라고 한다. ①사경의 가치와 역사성, ②예술성에 초점을 맞추어 경문의 서예, 변상도의 회화, 금판경․동판경의 공예, 석경의 조각 등과 결합된 예술성의 조명, 그리고 ③금·은니 사용법과 같은 사경의 기법 등 범주별로 초점을 하나씩 맞춰나갈 예정이다.

이번 전시는 외형상 대규모 전시는 아니지만 핵심 요소는 전부 갖춘 고려 사경의 완결편으로 '사경 전시의 결정판'이라고 할 만한 전시이다.

이번 전시회를 준비하면서 어려웠던 점에 대해 질문하자 먼저 '시스템 부재'의 어려움을 들었다. 즉 고려시대 사경원에서와 같이 분업을 통해 사성될 수 있도록 각 분야 최고의 전문가 양성이 시급하다고 말한다. 이러한 전문 과정 연구 및 습득의 미흡은 지속성과 예술성 부족으로 이어진다. 국가 차원의 조명과 지원이 절실히 요구되는 대목이다.

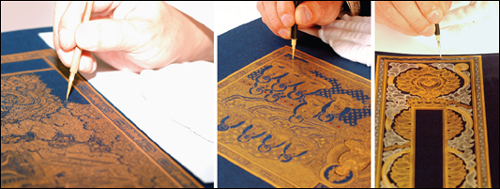

큰사진보기

|

| ▲ 사경장면 <왼쪽과 가운데> 사경장면, <오른쪽> 표지 세부 작업 장면 |

| ⓒ 김경호 | 관련사진보기 |

사경은 고도로 섬세한 작업이므로 건강관리가 쉽지 않았다. 특강을 제외하고는 무문관에 든다는 각오로 변상도 1작품의 완성에 3개월 이상씩 두문불출하고 작업하였다. 물론 경제적인 부분도 어려운 점 가운데 하나다. 그러나 결국 불퇴전과 용맹정진의 자세로 임해야 하며, 인내와 한계를 테스트하는 과정으로, 결국 '자기발견'에 도달하는 것이 사경이다.

실용적인 측면에서 볼 때 현대에서 사경의 필요성은 무엇일까? 마음의 평화, 정신 수양, 신앙심 고양 등을 들 수 있다. 그러나 가장 중요한 것은 고려사경에는 동양 불교사상의 총체가 담겨 있다는 점이다. 따라서 이를 현대에 되살려내고, 다시 재해석하여 새롭게 창작해내는 일은 종교, 철학, 역사, 전통문화와 예술이 모두 내포된 최고의 장엄 예술을 창조하는 일이다. 전통사경은 세계적으로 찬사와 호응을 받을 수 있는 충분한 가치와 미학사상을 담고 있다. 외길은 이러한 가치와 미학을 자신의 사경작품에 담고자 노력한다. 오늘도 김경호 씨는 '一米里中含十方'을 위하여 금자 은자 사경의 일점일획을 오체투지로 나아가고 있는 것이다.

덧붙이는 글 | 다소 길지만 나누지 않고 전문을 수록하였습니다. 독자의 이해를 더 잘 도울 수 있을 것으로 판단하였기 때문입니다.

한국 전통 사경의 독보적 존재인 외길 김경호 선생은 서예가이자 시인이며, 동국대 대학원 미술사학과 졸업, 제1회 불교사경대회 대상을 수상하였습니다. 현재 한국사경연구회 회장으로서 고려시대 찬란했던 사경원의 전통을 계승, 발전시킴으로써 새로운 예술장르로 개척하여 세계화시키고자 진력하고 있습니다.

전통사경 초대 개인전(서울, L.A, N.Y)을 비롯하여 10회의 개인전을 개최하였고, 『한국의 사경』 등 다섯 권의 저서를 출간하였습니다. 뉴욕 메트로폴리탄뮤지엄 등에 작품이 소장되어 있습니다. 작가 연락처 : 010-4207-7186(외길 김경호), 02-2011-1960(불교중앙박물관)

* 이 글은 <월간 서예문인화> 2008년 10월호에도 실렸습니다.