▲국립중앙박물관 공식 포스터 ⓒ 국립중앙박물관

빅데이터 전문가 송길영의 저서 <그냥 하지 말라>에 '기록의 합은 나 자신이다' 라는 구절이 나온다. 내가 평소 글을 쓰고 사진을 찍는 것이 기록이고 그것들이 모이면 나를 알 수 있다는 뜻이다.

특히 오늘날처럼 스마트폰을 이용해 내 일상의 모든 것을 실시간으로 소셜네트워크서비스(SNS)에 공유하는 시대에는 기록이라는 작업의 의미는 더욱 특별해진다. 사진 찍고 글을 쓰는 것뿐만 아니라 좋아요, 구독을 누른 다음에는 유튜브의 메인화면 콘텐츠들이 바뀌는 경험은 누구나 해봤을 것이다. 내가 하는 행동 하나하나가 알고리즘을 자극하고 알고리즘은 나를 더 자극하는 내용들로 배치한다. 이 모든 것이 내가 하는 일들이 기록되기 때문이다.

이 기록은 어디서부터 시작되었을까? 기록이 너무나 당연하고 쉬워진 시대에서 기록은 어디서부터 시작된 것일까?

국립중앙박물관에서는 지난 7월 22일부터 '메소포타미아, 저 기록의 땅'을 전시를 시작했다. 세계적인 메소포타미아 소장품을 보유한 미국의 메트로폴리탄박물관과 공동 기획으로 3가지 주제 '문화, 예술, 제국'으로 전시를 진행한다.

흔히 고대 유물 하면 이집트의 피라미드를 떠올리기 쉽다. 하지만 메소포타미아는 기원전 4000년 이상으로 2600년에 탄생한 피라미드를 아득하게 넘어선다. 심지어 구약 성경의 배경이 되는 이야기들 - 대홍수 설화, 인간의 탄생 등 - 마저 이 시대에 먼저 나왔다고 한다. 우리는 기원후 2022년을 살고 있으니 아직도 메소포타미아 문명의 절반을 간신히 지난 것이다.

전시 제목도 오래된 문명에 대한 설명이 아닌 '기록의 땅'으로 인류 문명 최초의 기록에 중심을 두고 전시를 진행하고 있다. 필자 또한 '기록의 덕후'라 스스로 칭할 만큼 많은 사진을 찍고 그림을 그리고 글을 써왔다. 이번 전시를 직접 관람하면서 5000년 전 문명이 우리에게 준 의미가 무엇인지 나눠보고자 한다.

▲전시장 첫 입구이 전시의 부제가 왜 기록의 땅이라고 했는지 전시를 보면 이해하게 된다. ⓒ 고용석

전시는 국립중앙박물관 3층의 세계문화 전시실에서 진행된다. 굉장히 오랜만에 방문했다. 그 당시는 몰랐는데 지금 보니 다시금 중앙 박물관의 거대한 규모에 놀란다. 전시는 무료로 진행되고 현재까지는 사전 예약은 필요 없다. 하지만 코로나 확진자가 지속적으로 증가해 홈페이지(https://www.museum.go.kr)를 통해 꼭 확인하길 추천한다.

또한 평일을 추천하며 주말에는 몹시 사람이 붐빈다. 도착하자마자 바로 기념품샵 맞은편 락커를 이용해 짐을 맡기는 것이 좋다. 사람이 많을 때는 대부분 락커가 사용 중이라 이른 시간에 가는 걸 추천한다.

3층으로 올라가 안내 지도를 따라 세계문화관으로 이동했다. 입구에 들어서면 '메소포타미아, 저 기록의 땅'의 제목이 쐐기 문자 스타일로 사람들을 맞이한다.

전시 자체는 큰 규모는 아니다. 24년까지 상시로 전시될 예정이고 3층에서 대략 30%의 정도의 규모로 운영한다. 하지만 내부에 실제 메트로폴리탄 박물관에서 공수한 그 당시의 쐐기문자로 기록된 점토판을 비롯해 갖가지 동상, 무기들, 심지어 벽화의 일부분까지 전시되어 있다.

▲5단 구구단표 일부그 당시의 계산기라 할 수 있는 구구단표. ⓒ 고용석

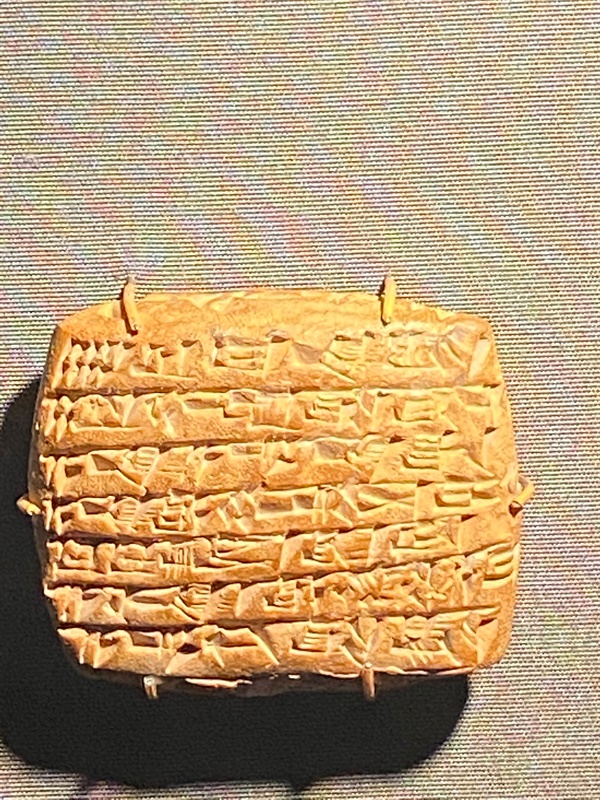

재미있는 점은 쐐기점토판의 내용이다. 신에 대한 찬양은 물론이고 맥주를 만들기 위한 맥아와 보릿가루 수령 내역을 적은 장부 등 오늘날과 비교해도 전혀 다르지 않은 내용들이 적혀 있다. 심지어 그 당시 구구단표도 존재했었다. 작은 점토에 5단 곱셈포를 보며 필경사들이 계산에 유용하게 사용했다고 한다. 한마디로 오늘날 계산기도 이미 있었다.

위의 보리와 맥아가루도 오늘날 영수증에 해당하고 그 외에 죄를 저지른 사람에 대한 판결문 등 일상에서 벌어지는 다양한 사건들이 점토판에 기록되어 있었다.

▲그 당시 영수증(?)맥아와 보릿가루 수령 내용을 적은 장부 ⓒ 고용석

현대의 사람들의 생각과 그 당시 사람들의 생각이 기술의 발전만 빼고 보면 크게 다르지 않았다는 걸 알 수 있다. 그것도 지금으로부터 거의 5000~6000년 전 사람들인데도 말이다. 이 부분이 상당히 기묘하게 느껴진다. 만일 내가 그 시대로 간다해도 결국 적응하며 사는 데는 별 문제가 없을 정도로 우리의 삶과 닮아 있다.

무엇보다 전시의 연출 방법도 훌륭했다. 각각의 쐐기판 옆에는 해석이 붙어 있다. 게다가 따로 스크린 터치패널을 준비해서 다양한 점토판의 해석본을 전시하고 있다. 원하는 점토판을 터치하면 고해상도 일러스트가 나타나고 원문과 번역본을 차례로 볼 수 있다.

▲5단 구구단표 번역본스크린에 내가 원하는 점토판을 터치하면 번역본을 보여준다. ⓒ 고용석

또한 '쿠쉬룩'이라는 전시 공간도 상당히 감각적이었다. 쿠시룩은 수메르어로 상자를 말하는데 전시 실 내부에 4미터 높이의 빛나는 정육면체 상자를 만들었다. 하나하나가 거대한 스크린이고 거기에 다양한 전시 유물과 쐐기문자의 음성과 번역을 담았다.

마지막에는 거대한 QR코드가 나타나는데 상당히 인상적이었다. 쐐기 문자에서 QR코드가 인류 문자의 진화 과정을 보여주는 것 같았다. 쐐기는 점토에 갈대를 뾰족하게 깎아서 찍어서 기록했다면 QR코드는 마치 디지털 점토판을 보는 기분이었다(QR코드를 찍으면 '마루둑 신에 대한 찬양 한국어 번역본'이 나온다).

|

|

|

▲ '쿠쉬룩'에 나타나는 쐐기문자

|

| ⓒ 고용석 |

관련영상보기

|

영상 자료도 볼만하다. 크게 두 가지의 자료로 하나는 그 시대 유행한 원형 인장을 점토판에 직접 굴려서 찍는 방법을 보여주고 또 한 가지는 메트로폴리탄 수석연구원의 인터뷰다. 여러 질문 중 '메소포타미아의 문명이 현대에 얼마나 영향을 주었나요?'라는 물음에 대한 답변이 굉장히 인상적이다.

"거의 (현대 문명의 모든 것) 대부분에 영향을 주었습니다. 그들은 지식과 질서를 추구하고 세계를 이해하려는 열망을 지녔고 철저히 관찰하는 사람들이었습니다... 모든 것을 관찰하고 기록하고 세상과 우주를 이해하고자 하는 집요함이 있었죠. 그것을 통해 자신의 위치를 찾아가고자 했고 그들의 노력은 혁신을 일으켰습니다. 그것이 바로 문자입니다. 문자를 기록하면서 개념화할 줄 아는 능력, 추상적으로 생각하고 적음으로써 구체화할 줄 아는 능력을 얻게 되었죠. 현대인이 일상에서 이렇게 할 수 있는 것은 그들 덕분입니다"

여기서 기록의 새로운 의미를 찾았다. 우리가 무엇을 이해하고자 할 때, 새로운 경험을 했을 때 우리는 가만있질 않는다. 스마트폰으로 검색하거나 쉼 없이 사진과 영상을 찍는다. 뭔가 몸에서 어떻게든 표현하길 원한다.

최초의 벽화라 알려져 있는 라스코 동굴벽화를 그린 원시인도 비슷한 감정 아니었을까. 무언가 깨닫고 기록하고 싶은 욕구가 굉장히 강렬했을 것이다. 어두컴컴하고 습한 동굴 속에서 횃불에 의지해 그림을 그리는 욕구는 어디서 나온 것일까. 자신이 보고 느낀 것을 어떻게든 기록하고자 하는 욕구가 그림을 그리고 문자를 만들었다.

메소포타미아 사람들은 일찌기 그러한 욕구를 잠재우지 않았다. 갈대를 꺾어 진흙에 찍어가면서 기록하기 시작했고 거기서 '자신의 위치'를 알 수 있었을 것이다. 자신이 어디까지 알고 무엇을 모르는지는 결국 기록을 통해 알 수 있다. 기록된 것은 나 자신이기도 하다라는 말은 내가 어디까지 알고 있는지 말해준다.

원시인처럼 그림으로, 메소포타미안인들처럼 글자로 남기면서 우리는 비로소 우리의 위치를 발견하고 세상을 이해할 수 있었다. 그리고 이번 전시를 통해 그러한 숨결을 생생히 느낄 수 있었다.

오늘날 우리는 스마트폰으로 너무나 쉽게 기록하고 공유한다. 한 번쯤은 내가 하고 있는 일들이 단순히 사진 찍는 것이 아니라 자 자신을 찾기 위한 행동이라고 생각해 보는 것은 어떨까? 전시는 7월 22일부터 2024년 1월 28일까지 진행된다. 한 번쯤 고대 사람들의 기록물을 보며 그 당시 사람들과 지금 나의 차이점이 무엇인지 생각해 보는 기회가 되었으면 한다.