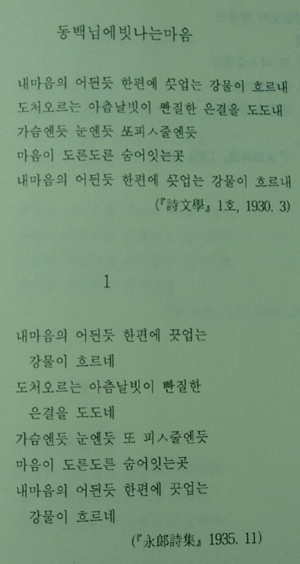

▲김영랑의 시 '동백닙에빗나는마음' 비교 감상.김주석

▲ 김영랑의 시 '동백닙에빗나는마음' 비교 감상.

| ⓒ 김주석 |

|

“내가슴 속에 가늘한 내음/ 애끈히 떠도는 내음/ 저녁해 고요히 지는제/ 머ㄴ山 허리에 슬리는 보랏빛” 김영랑의 ‘가늘한 내음’ 1연이다. ‘가늘한’, ‘애끈히’, ‘슬리는’의 말결을 생각해보게 하는 시다.

오늘날의 맞춤법이나 어법을 떠나서 발표 당시의 언어 그대로 감상하는 것도 시를 읽는 즐거움라면 즐거움이겠다. “은실을 즈르르 모라서” ‘즈르르’라, 실제로 부드럽게 이동하는 그림자를 따라가는 듯하다.

구버진 돌담을 도라서 도라서

달이 흐른다 놀이 흐른다

하이얀 그림자

은실을 즈르르 모라서

꿈밭에 봄마음 가고가고 또간다

- ‘꿈밭에 봄마음’ 전문(<영랑시선>)

‘사개틀닌’은 무엇일까. ‘사개가 벌어진’ 또는 ‘사개가 맞지 않는’을 ‘사개틀린’으로 표현한 듯 보인다. ‘사개틀닌 古風의퇴마루’라 했으니 조금은 삐걱거리고 뒤틀린 모양새를 하고 있을 듯하고 툇마루 위에 “빛깔의 방석이 보시시 깔리우면” 가냘픈 내 그림자와 조우하는 툇마루 위의 풍경이 그려지는 듯하다.

사개틀닌 古風의퇴마루에 업는듯이안져

아즉 떠오를긔척도 업는달을 기둘린다

아모런 생각업시

아모런 뜻업시

이제 저 감나무 그림자가

삿분 한치식 올마오고

이 마루우에 빛갈의방석이

보시시 깔니우면

나는 내하나인 외론벗

간열푼 내그림자와

말업시 몸짓업시 서로맛대고 잇스려니

이밤 옴기는 발짓이나 들려오리라

- <영랑시집> 49번째 시

영랑시의 분위기는 ‘그림자’, ‘그리움’, ‘외로움’이 끌어가는 듯하다. 사물과 정서가 말결에 실려서는 우리의 마음을 차분히 가라앉힌다. 마치 ‘그리운 사람’의 마음이 되고 ‘외로운 사람’의 마음이 된다고나 할까.

밤ㅅ사람 그립고야

말없이 거러가는 밤ㅅ사람 그립고야

보름넘은 달그리매 마음아이 서어로아

오랜밤을 나도혼자 밤ㅅ사람 그립고야

- <영랑시선> 34번째 시

영랑시는 ‘마음의 시’다. ‘내 마음의 시’다. ‘내 마음을 아실 이’를 읽으며 “내 혼자마음 날같이 아실 이”를 떠올려 보자. 내 마음 “보밴 듯 감추었다 내어드릴” 한 사람을 찾아 나서자.