▲서울대 정문(자료 사진).

권우성

부끄러운 이야기지만 나는 아직까지도 신고전파 경제학이 무엇이고 마르크스경제학이 무엇인지 잘 모른다. 그러므로 개인적인 이야기로 대신하고자 한다.

이미 구식이 되어버린 생각일는지는 모르겠지만, 내가 사회과학대학을 지망할 때만 해도 내게는 학문이라는 것과 대학이라는 공간에 대한 '환상'이 있었다. 이것은 '상아탑'이나 '지성인'이라는 말로 표현되는, 난해함 자체를 자부심의 원천으로 삼는 감정과는 전연 다른 것이었으니, 아주 구식은 아니었던 것 같다.

그 환상이란 바로 학문과 기술의 차이에 대한 것이었다. 내 생각은 지극히 단순했다. 기술이 다른 목적에 이용되는 맹목적인 수단인 데 비해, 학문은 그 자체에 목적이 있는 목적의식적인 활동이며, 그 목적은 대개 사회적 행복이다. 그리고 대학은 기술이 아니라 학문을 하는 공간이라는 것.

그 때 나는 적어도 내 인생에서 4년 동안만은 학문을 해 보아야겠다고 생각하고 있었고, 그것이 내가 사회과학대학을 선택하게 된 이유였다. 법과대학이나 경영대학 등의 다른 단과대학들에 대해서는 특정한 직종으로 나아가기 위하여 잠시 거쳐 가는, 이미 기술학원이 되어 버린 곳이라는 이미지가 박혀 있었던 데 비해, 사회과학대학에 대해서는 그렇지 않은 곳이라는 확신에 가까운 기대를 품고 있었기 때문이다.

물론 그 확신은 별다른 근거가 없었던 것이었으니, 이제 와서 돌이켜 보면 현실보다는 이미지에 입각해서 진로를 선택했던 셈이다. 또 참 "철이 없었다." 그 '서울대'에 들어간다면 먹고 살 걱정은 덜 수 있을 테니 다른 면도 따져보자는 '착각'에 빠져 있었던 것이니 말이다.

그 시절, 내게 경제학은 '진짜 학문'이었다 어쨌든 이러한 착각은 여러 학과 중에서 하필 경제학부를 선택하게 된 데에도 같은 방식으로 작용했다. 내가 처음의 계획과 달리 경제학부로 진로를 바꾸게 되었던 것은 두 가지 이유 때문이었다.

하나는 경제학이 먹고사는 문제를 다루는 학문이니만큼 나중에 어디 가서 무엇을 하게 되건 쓸모가 있으리라는 '현실적인' 생각 때문이었고, 다른 하나는 경제학의 목적이 경세제민이라는 여전히 환상적인 생각 때문이었다. 3년이 지난 지금에 와서 돌이켜 보면, 첫 번째 판단은 과연 꽤 현실적인 것이었지만, 두 번째 판단은 거의 완전히 환상에 가까운 것이었다.

내가 '경제학이란 무엇인가'에 대한 실마리를 처음으로 얻었던 것은 대학생활을 갓 시작했을 때인 2004년 봄의 경제학원론 수업시간이었다. 어떠한 전공을 선택하여야 할 것인지에 대한 다소 때 이른 고민을 품은 채 강의실을 가득 메우고 있었던 새내기들에게, 담당 교수는 경제학의 대상과 목적에 관하여 이렇게 설명하였다.

"인간의 욕망은 무한하나 자원은 희소하다. 그러므로 인간은 한정된 자원으로부터 최대한의 만족을 이끌어 내기 위하여 노력할 수밖에 없다. 그리고 이러한 최적의 선택을 가능하게 하는 방법을 연구하는 학문이 경제학이다."이 때까지만 해도 나는 아직 경제학부로 진로를 바꿀 생각이 없었다. 만약 경제학이 이 교수가 말한 목적에 부합하는 결과를 성공적으로 도출해 낼 수 있다면, 경제학이 적어도 유용한 기술임에는 틀림없다. 하지만 누구의 욕망을 위하여 누구의 자원을 사용한다는 말인가?

나는 그 답을 겨울에야 얻을 수 있었다. 연말을 앞두고 전공 진입에 대한 고민을 더해가던 시기였다. 경제학에 흠뻑 빠져 경제학의 전도사 노릇을 자임하던 한 선배가 말했다. '경제학'의 어원은 나라의 살림살이(political economy)이지만 그 번역어는 '경세제민'이라고. 결국 경제학은 국민의 물질적 욕구를 최대한으로 충족시키는 것을 목적으로 하는 학문이라는 이야기였다.

'진짜 학문이구나.' 나는 이것이라면 충분히 내 대학생활을 걸 만한 것이라고 생각했고, 그날로 전공 진입 신청서를 제출했다. 사람은 잘 살고 싶어 하는 것만큼이나 보람 있게 살고 싶어 하는 법이다.

서울대 경제학부 3년, 경제학에 품었던 기대는 사라지고

▲2007년 한미FTA 협상 중단을 촉구하며 분신한 택시기사 고 허세욱씨.

운수노조

하지만 경제학도로서 내 생활은 기대와는 다른 것이었다.

내가 경제학 서적을 들여다보며 머리를 쥐어짜고 있는 동안 몇 번인가 총수출액이 사상 최고치를 경신했고 또 몇 번인가 종합주가지수가 최고기록을 갈아치웠지만, 같은 때에 어떤 택시기사는 자기 몸에 불을 붙였고 잘 나간다는 어떤 유통회사의 캐시어들은 월 80만원짜리 일자리를 지키겠다고 매장 입구를 틀어막았다.

내 서울대 동기들이 사교육시장에서 등록금을 버는 동안, 내 지방대 친구들은 편의점 안이나 바람인형 옆에서 등록금을 벌고 있었다.

그렇다면 대체 그 많은 돈은 다 어디로 갔다는 말인가? 얼마나 더 잘 사는 나라가 되어야 모든 이가 잘 살 수 있는 나라가 될 수 있다는 말인가? 나는 머리가 복잡해졌다.

경제가 성장하면, 국민소득이 증가한다. 아니, 국민소득의 증가가 곧 경제성장이다. 하지만 내가 본 국민들의 물질적 욕구는 도무지 충족되어가는 것 같지 않았다. 물론 이건희 회장도 정몽구 회장도 국민이기는 하다. 하지만 택시기사와 캐시어와 대학생도 국민이지 않은가.

경제학부에서 통화량과 이자율과 환율이 국민소득과 실업을 어떻게 늘리거나 줄이는지를 배우기는 했다. 경제에서 가계의 저축과 기업의 투자와 정부의 지출이 얼마나 중요한지도 배웠다. 하지만 모두 내가 궁금해 하는 것들에 대한 답을 직접적으로 주는 것은 아니었다.

물론 이것은 나의 공부가 짧았기 때문일 수 있다. 아마도 대개는 그러할 것이다. 그럼에도 불구하고 나는 경제학부에 대하여 실망감을 감출 수 없었는데, 그것은 내가 수강한 수업들 가운데 마르크스경제학 수업들을 제외한 다른 어떤 수업에서도 국민 일반의 현실적인 삶을 진지한 문제로 다루는 모습을 발견할 수 없었기 때문이다.

교수들은 수식과 모형에 대하여 이야기했지, 왜 택시기사가 자기 몸을 불태우는지에 대하여 이야기하지 않았다. 그리고 무엇보다도 그러한 일 자체를 직접 설명해야 할 대상으로 여기지 않았다. 경제 현실 분석에 사용될 수도 있는 도구들을 학생들의 손에 쥐어주기는 하였으나 실제 분석은 각자가 장차 알아서 해야 할 일이었다. 하지 않아도 그만이었다.

분신에도, 비정규직 노동자에도 무관심... 고시 강좌와 다른 점 있나그렇다면 서울대 경제학부의 수업이 신림동 고시촌에서 열리는 고시학원 강좌들과 다를 게 무엇인가. 도구는 가게에서 살 수 있고 기술은 학원에서 배울 수 있다. 국민들의 물질적 삶에 대하여 분석하고 설명하는 것이 경제학의 목적일진대, 왜 눈앞에 뻔히 보이는 사람들의 물질적 삶에 대하여 설명하려 하지 않는가?

마르크스경제학이 무엇이고, 경제에 대하여 어떻게 이야기하는지는 내 이야기에서 중요하지 않다. 저하 경향의 법칙이니 공황 이론이니 하는 것들은 다른 이론들과 마찬가지로 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있다. "경제적 약자들의 삶을 배려하는 따뜻한 시선" 따위가 중요한 것도 아니다. 그것은 학문과 이론의 영역에서는 부차적인 문제일 것이다. 중요한 것은 마르크스경제학이 경제학의 목적에 부합하는 시도들을 공개적으로 벌여나가고 있다는 사실이다.

마르크스경제학만이 '유일한' 경제학이라고 할 수는 없을지라도, 마르크스경제학이 경제학의 하나임에는 분명하다. 그리고 서울대학교는 공식적으로 학문의 전당이다. 학교가 아무리 학원이 되어간다고 해도, 학교라면 있을 것은 있어야 한다. 나는 내가 완전한 몽상가가 아니었기를 바라고, 학부를 잘못 선택한 것이 아니기를 바란다.

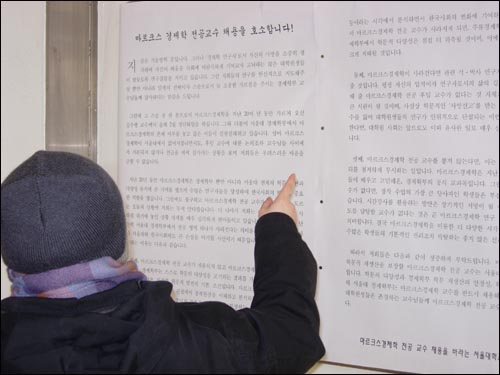

▲서울대 경제학부 대학원생 70명이 18일 '학문의 균형과 경제학에서 비판정신 복원을 위해 마르크스경제학 전공 교수를 채용하라'며 학내에 호소문을 붙였다.

덧붙이는 글 | 이 글은 <프레시안>에도 실렸습니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

"모든 시민은 기자다!" 오마이뉴스 편집부의 뉴스 아이디

공유하기

택시기사 분신에 무관심한 경제학은 고시 강좌다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기