▲리시께쉬의 길거리에서 만난 돈에 유유자적, 미소 지을 수 있는 이 분의

넉넉한 포스가 매우 유쾌하게 다가왔다. (사진·글: 박경내)

박경내

사람들은 왜 여행을 떠나는가 새로운 세기가 시작되면서 사람들이 삶을 살아내는 양식도 크게 달라졌다. 틈만 나면 만사 제쳐놓고 여행부터 떠나려는 경향이 어느새 삶의 트렌드로 자리 잡은 듯하다. 불경기니, 고유가 시대니 떠들어도 전혀 개의치 않는다.

연휴 때가 되면, TV는 몇십 만명이 공항을 빠져나갔노라고 소식을 전해준다. 그럴 때마다 조금도 궁금하지 않은 것을 뉴스랍시고 전해주는 이유가 무엇인지 슬며시 궁금해지곤 한다. 설마 "이렇게 수많은 사람이 떠나는데 당신은 왜 미적거리면서 방 구들만 지고 있느냐?"라고 힐난하는 건 아니겠지.

여행에서 돌아온 사람들은 블로그나 또 다른 사이버 공간을 통해 마구 여행기를 쏟아낸다. 언젠가 어느 사이트에선가 읽은 듯한, 천편일률적이며 상투적이기까지 한 수많은 글들. 풍경이라는 객체에 대한 서술은 있지만, 그 풍경을 해석하고 인식하는 나라는 주체가 느낀 감상은 빠져 있는 글들이다.

그렇다면, 도대체 뭣 때문에 시간과 돈을 투자하며 그 멀리까지 갔던 것일까? "진정한 여행은 새로운 풍경을 보는 것이 아니라, 새로운 시야를 갖는 것이다"라는 M.프루스트의 말은 매우 유효적절한 지적처럼 보인다. "여행은 스스로에게 자신을 다시 끌고 가는 하나의 고행이다"라는 알베르 카뮈의 말도 귀담아들을 만하다.

나는 여태까지 단 한 번도 해외여행이라는 것을 가보지 못했다. 해외여행이 대세를 이루는 요즘 세태에서 아주 멀찌감치 떨어져 있는 셈이다. 이것은 "나 혼자 지키려는 순정의 등불"일까? 아니면 '우물 안 개구리'가 겪어야 하는 치명적 소외일까? 어찌됐든지 간에 난 당분간 해외여행이라는 걸 떠날 생각이 눈곱만큼도 없다. 내가 태어난 이 강산을 한 마리 코끼리에 비유한다면 죽어라고 발품을 판다한들 코끼리 발톱도 만지지 못한 채 생을 마칠 판이다. 그런데 무엇 때문에 얼어 죽을 해외여행 따위를 꿈꾼단 말인가.

그렇다고 날 대책 없는 국수주의자로 판단하진 마시기 바란다. 이 강산을 바라보는 눈을 기르는 게 우선이라는 얘길 조금 과격하게 한 것 뿐이니. 세계를 내 나름대로 바라볼 안목이 생기면 그때 가서 한 번쯤 물 건너로 떠났다 올 생각도 갖고 있다. 그렇다고 그리 많은 곳을 돌아볼 생각은 없다. 페루의 마추픽추나 인도 등이 현재 내가 상정하고 있는 해외여행지의 전부다.

칠레의 시인 파블로 네루다의 회고록 <추억> 속에서 "돌들의 배꼽, 자부심에 가득 차 있는 높이 치솟은 세계, 알지 못하는 사이에 나도 소속되어 있는 그 버림받은 세계의 한가운데 서서 나는 자신이 무한히 작다는 것을 느꼈다."라고 쓴 마추픽추에 오른 소감을 읽었던 적이 있다. "자신이 무한히 작다"라는 걸 느끼는 건 우리가 여행에서 얻을 수 있는 매우 중요한 가르침이다.

그러나 내가 지금까지 주변 사람들에게서 들어본 해외여행 소감은 이와는 딴판이었다. 자신이 지닌 자아의 크기에 비해 "대한민국은 무한히 작다"라는 자기 비하의 결론에 도달한 사람들이 대부분이었다 할 수 있다. 아무튼, 마추픽추 등정 이후, 네루다의 작품활동은 이전과는 확연히 다른 궤적을 보여주고 있다. 그렇게 한 사람의 생의 방향을 바꿀 수 있는 여행지라면 살아 있을 때 한 번쯤 가볼 만하지 않겠는가.

내가 인도에 가고 싶은 이유 그렇다면 남은 한 곳, 인도는 왜 가고 싶은가. 사이버 상엔 인도 여행기로 넘쳐난다. 비 온 뒤에 돋아나는 죽순도 그 속도와 물량을 따라가기 차마 버거울 정도다. '이러다 혹시 인도에 가기도 전에 먼저 식상부터 하고마는 건 아닐까?'라는 기우가 슬며시 고개가 들 정도다. 인도여행에는 문명 세계에 거주하는 사람들의 '탈문명'이라는 허위의식도 들어 있는 듯하다. 미안하다, 인도를 소재로 쓴 숱한 여행기여. 난 나 자신만의 인도에 대한 '순결'을 지키기 위해 너희들을 거들떠보지 않으련다.

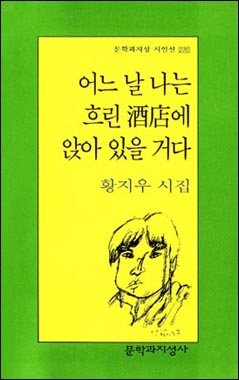

▲시집 표지.

문학과지성사

나를 인도로 유혹하는 것은 여행기가 아니다. 그리 길지 않은 한 편의 시다. 황지우 시인의 시 '노스탤지어'가 바로 그것이다. 내가 처음 이 시를 읽은 것은 <문학과 사회> 1993년 봄호에서였다.

나는 고향에 돌아왔지만 아직도 고향으로 가고 있는 중이다 그 고향.........무한한 지평선에 게으르게, 가로눕고 싶다; 인도, 인디아! 무능이 죄가 되지 않고 삶을 한번쯤 되물릴 수 있는 그곳 - 황지우 시 '노스탤지어' 전문 매우 간결한 시다. 인도를 자신의 마음의 고향으로 상정한 시속 화자가 왜 자신이 인도로 가고 싶은가를 담담하게 서술하고 있다.

첫 구절에 나오는 고향이 육신의 고향이라면 두 번째 구절에 등장하는 고향은 인도다. 그가 인도로 가고 싶은 건 "무능이 죄가 되지 않고/ 삶을 한번쯤 되물릴 수 있는" 곳이기 때문이다. 인도에 대한 시속 화자의 동경은 단순하기 짝이 없는 것이다. "삶

을 한번쯤 되물릴 수 있"다는 건 지나온 삶을 후회하고 있다는 뜻이다. 그를 인도로 이끄는 건 다시 한번 새롭게 살아보고 싶다는 열망이다.

시간의 젖꼭지를 물고 자란 갈망은 욕망이 되고 이 단순한 결말이 마음에 차지 않았던 것일까. 시인은 자꾸만 이 시에 대한 변주를 시도한다. 고은 시인이 자신의 대표작이라 일컬어지는 시 '문의마을에 가서'를 끊임없이 다시 쓰고 있는 것과 대단히 유사한 상황이라 할 수 있다.

1995에 출간한 시집 <저물면서 빛나는 바다>(학고재)는 처음과 꽤 다르게 변주된 시를 선보이고 있다. 제목은 그대로 둔 채다.

나는 아직도 고향으로 가고 있는 중이다그 고향.................짐승과 성자가 한 수준에 앉아 있는 지평선에 이 남루한 헌 옷, 벗어두고 싶다벗으면 생애도 함께 따라 올라오는 나의 인도,누구의 것도 아닌 인디아!무한이 무능이고무한이 무죄한, 삶을 몇 번이고 되물릴 수 있는, 그곳처음에 발표한 시와 무엇이 어떻게 다른가. 다른 점이 있다면 그것은 시 속 화자가 '마음의 고향'인 인도에 대해 부연 설명하고 있다는 점일 것이다. 왜 시속 화자는 인도를 그리워하는가. 그 고향엔 "짐승과 성자가 한 수준에 앉아 있는 지평선"이 있기 때문이다. 그 지평선에 (자신이 걸친 삶이라는) 남루한 헌 옷을 벗어두고 싶기 때문이다. 처음에 발표한 시에 나오는 '인도'는 그냥 인도였다. 그러나 고쳐 발표한 시에서 인도는 어느새 "나의 인도"로 변해 있다. 처음 시 속에 등장하는 인도가 '무소유'였다면 고친 시 속에 나오는 인도는 '소유권'이 등기된 인도이다. 왜 이런 류의 소유가 발생했을까. 그것은 간절함 때문이다. 두 편의 시 사이에 가로놓인 2년이라는 세월의 간격이 낳은 절실함이 소유를 낳게 한 것이다. 시속 화자는 그 '나의 인도'에 가서 "삶을 몇 번이고 되물릴 수 있"기를 꿈꾼다. 맨 처음 발표한 시에 썼던 '한 번쯤'이 어느새 '몇 번'으로 변해 있다. '한 번쯤'과 '몇 번'은 어떻게 다른가. '몇 번'에 비하면 '한 번쯤'은 순수한 열망이다. 간절함이 커지면서 욕망 또한 터무니없는 것이 커져버린 것이다.

이 번잡한 욕망에 대한 반성 때문이었을까. 황지우 시인은 다시 한 번 시를 뜯어고치는 공사에 돌입한다. 그리하여 1998년에 나온 시집 <어느 날 나는 흐린 주점에 앉아 있을 것이다>(문학과지성사)에 실린 시는 또다시 달라진 모습을 독자에게 선보인다.

나는 고향에 돌아왔지만 아직도 고향으로 가고 있는 중이다그 고향................. 무한한 지평선에게으르게,가로눕고 싶다印度, 인디아!無能이 죄가 되지 않고삶을 한번 쯤 되물릴 수 있는 그곳온갖 야한 체위로 성애를 조각한사원; 초월을 기쁨으로 이끄는 계단 올라가면영원한 바깥을 열어주는 문이 있는 그곳시의 첫 부분이 처음에 발표했던 시로 되돌아간 것을 알 수 있다. 자신의 삶은 되물리지 못한 채 만만한 시만 되물려버린 것이다. 시를 써본 사람은 안다. 고칠수록 시가 마음에 들지 않으며 결국 처음에 썼던 것에 애착이 간다는 것을.

시인은 시속 화자의 입을 빌려 자신이 인도를 꿈꾸는 이유를 풀어서 설명한다. 그곳엔 "온갖 야한 체위로 성애를 조각한/ 사원"이 있기 때문이며 "초월을 기쁨으로 이끄는 계단 올라가면/ 영원한 바깥을 열어주는 문"이 있기 때문이라는 것이다. "온갖 야한 체위"란 말에서 우리가 알 수 있는 것은 시속 화자=시인이 추구하는 깨달음이 정적인 것이 아니라 역동적이라는 점이다. 자신이 살아온 삶에 대한 반동에서 나온 게 아닌가 싶다.

시의 끝 부분에 이르러 고개를 갸우뚱거린다. 왜 시인은 그냥 "영원을 열어주는 문"이라고 하지 않고 "영원한 바깥을 열어주는 문"이라고 했을까. 어쩌면 그것은 자기 자신이 안에 지구라는 공간에 갇힌 한시적인 존재라는 걸 강조하고자 함 때문인지도 모른다.

영적 그리움에 대한 갈증을 어떻게 채울까 나로선 세 편의 시 가운데 맨 나중에 발표한 시가 가장 마음에 든다. 그의 개작은 적어도 나라는 별 볼 일 없는 독자에게선 성공을 거둔 셈이다. 처음에 썼던 시가 보여줬던 관념과 막연함을 던져 버리고 좀더 구체적이고 생생한 이미지를 획득했기 때문이다.

사람들은 대개 고향하면 자신의 탯줄이 묻힌 곳만을 떠올린다. 그러나 고향이란 결코 장소의 개념만으로 한정 지어선 안된다. 고향이란 시간의 개념과 함께 존재해야만 의미가 있는 장소이다. 어머니나 동무와 함께 했던 시간의 존재 없이는 결코 말해질 수 없는 것이 고향이란 곳이다. 우리가 그 고향을 그리워하는 것은 그 공간과 시간 속에 우리의 잃어버린 모습이, 때묻지 않은 순수가 있기 때문일 것이다.

그러나 육신의 고향을 그리워하는 것만으로는 결코 우리의 영적 그리움이 가진 갈증을 채울 수 없다. 그 갈증이란 사실 신에 대한 것일 수도 있다. 인도에 가면 서양에선 이미 죽음을 선고받은 지 오래인 신의 존재가 아직 남아 있을 것 같은 환상이 수많은 사람들에게 인도행을 꿈꾸도록 하는 게 아닐는지. 언제가 될는지 모르지만, 나도 죽기 전에 꼭 한 번 인도에 다녀올 것이다. 그리고 "영원한 바깥"으로 가는 문을 열어제칠 것이다. 두려움과 기대가 반반씩 섞인 얼굴로.

덧붙이는 글 | 사진 사용을 허락해주신 오블 카페 <마,음>의 주인이신 도루피님께 감사드립니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

먼 곳을 지향하는 눈(眼)과 한사코 사물을 분석하려는 머리, 나는 이 2개의 바퀴를 타고 60년 넘게 세상을 여행하고 있다. 나는 실용주의자들을 미워하지만 그렇게 되고 싶은 게 내 미래의 꿈이기도 하다. 부패 직전의 모순덩어리 존재다.

공유하기

가고 싶다, 한번쯤 삶을 되물릴 수 있는 곳으로

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기