▲사진이란자기 마음에 쏙 들 때 찍어야 사진입니다.최종규

▲ 사진이란 자기 마음에 쏙 들 때 찍어야 사진입니다.

| ⓒ 최종규 |

|

[155] 사진은? 8 : 사진작가들은 어떤 마음으로 사진을 찍을까 헤아려 봅니다. ‘먼 뒷날에도 지난날을 애틋하게 돌아볼 마음’을 자기 사진에 담고 있을까요. 사진작가가 아닌 우리들은 어떤 마음으로 사진을 즐기고 있을까 생각해 봅니다. ‘예술성이 살아 있고 우리 삶과 문화를 오롯이 살피는 마음’을 자기 사진에 담고 있을까요. 이처럼 무언가 커다란 생각으로 사진을 하고 있을는지요. 아니면, 사진작가이든 사진작가가 아니든, 우리는 누구나 자기 삶을 즐기는 사진을 찍고 있을는지요. 돈이 되고 안 되고를 떠나서, 남들이 멋있다고 해 주건 안 해 주건, 즐거운 마음으로 사진을 찍고 있을는지요.

한 장 한 짱 찍어서 이 모습과 저 자취를 남기는 일이란 무엇인가를 돌아봅니다. 자기를 둘러싼 사람들을 찍는 일이란 무엇인가 짚어 봅니다. 자기가 발딛고 살아가는 삶터를 소담스레 여기면서 담아내는 일이란 무엇인가 되뇌어 봅니다.

자기부터 아끼고 사랑하지 않는다면, 자기 삶터부터 애틋하게 돌아보면서 고마워하지 않는다면, 나와 내 이웃을 허물없이 가슴에 고이 간직하면서 오래오래 살고프지 않는다면, 굳이 사진을 찍을 까닭이 있을까 없을까 되새겨 봅니다.

언제까지나 이야기를 이어가고 싶어서 찍는 사진은 아닌지, 우리 살결은 쪼그라들고 우리들도 어느 날엔가는 세상을 떠나게 되겠지만 이 사진 하나로 웃고 울고 어깨동무하고 함께 어울리던 모습이 있었음을 뒤돌아보고자 찍는 사진은 아닌지, 그때그때 보내는 우리 삶이 그 나름대로 뜻이 있고 값이 있음을 남기고 싶어서, 말하고 싶어서, 보여주고 싶어서, 사진을 찍지 않느냐 생각합니다. 기록이든 기억이든 추억이든 문화이든 예술이든 창조이든 무엇이든, 또는 다른 어떤 이름이든.

▲오르막 끝에서땀을 뻘뻘 흘리며 오르막을 다 오르고 나서, 저 멀리 아랫마을을 훠이 내려다보면 숨을 헐떡거리면서도 느낌이 좋습니다. 날이 아주 맑아도 손이 부들부들 떨려서 사진기를 잡은 손도 함께 흔들리면서 사진 하나 찍기도 수월하지 않지만, 어쩌면 이 부들거림이나 흔들림이 좋아서 오르막을 끝까지 견디며 올라가게 되지 않느냐 싶습니다.최종규

▲ 오르막 끝에서 땀을 뻘뻘 흘리며 오르막을 다 오르고 나서, 저 멀리 아랫마을을 훠이 내려다보면 숨을 헐떡거리면서도 느낌이 좋습니다. 날이 아주 맑아도 손이 부들부들 떨려서 사진기를 잡은 손도 함께 흔들리면서 사진 하나 찍기도 수월하지 않지만, 어쩌면 이 부들거림이나 흔들림이 좋아서 오르막을 끝까지 견디며 올라가게 되지 않느냐 싶습니다.

| ⓒ 최종규 |

|

[156] 산길을 오르면서 : 오르고 또 올라도 끝이 나오지 않는 오르막 산길을 올랐습니다. 끝까지 다 오르고 보니 끝이 있더군요. 사이사이 그만 달리고 자전거에서 내리고픈 마음이 굴뚝같았는데, 끝까지 지지 않고 오르고픈 마음 또한 굴뚝같았습니다. 그래, 마침내 고갯마루에 올라서면서, 이제부터 이어지는 기나긴 내리막을 신나게 내려오면서 흘깃흘깃 옆을 보았습니다. 올라오는 길에 내려다보이는 저 까마득한 아랫마을, 저수지. 내려가는 길에 올려다보이기도 하고 내려다보이기도 하는 저 우람한 산물결, 나무들.

문득, 자전거에 내려서 저 모습을 사진으로 찍으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러나 이내 고개를 젓습니다. ‘아니야, 지금 내가 자전거에서 내리고픈 까닭은 힘들어서가 아니니? 여기까지 올라온 모습을 사진으로 살뜰히 담으려는 마음이 아니라. 여기까지 올라온 모습을 사진으로 담고프면 다음에 다시 와야 하지 않겠니?’

고갯마루입니다. ‘아, 고갯마루. 여기서라도 사진 한 장 찍을까?’ 그러나 다시 고개를 젓습니다. ‘아니야, 오늘은 날이 아니야. 지금 갈 길이 멀어, 멀다고. 그리고 나는 이 길을 달리며 사진 찍을 생각을 처음부터 안 했잖아. 사진으로 담아서 남기는 일도 나쁘지 않겠지만, 사진으로 담을 수 없음을 생각하며 내 눈에, 마음에, 머리에, 그리고 내 몸뚱이와 자전거에까지 이 모습을 아로새길 때가 낫지 않겠어? 나는 오늘 이 길, 처음 달려 보는 이 길을 눈에 익히려고 했잖아? 오늘은 이 길을 눈에 익히는 날이야.’

자전거에 올라탄 채로 고갯마루 둘레를 두리번두리번 돌아봅니다. 오르막을 오르는 동안에도 뒤를 몇 번이나 돌아보았고 저 산길 아래 까마득한 땅도 내려다보았습니다. 곧 이어지는 가파른 내리막길. 이 내리막에서도 틈틈이 산 아래 까마득한 벼랑을 내려다보고 마을을 보고 저수지를 보고 자동차를 보고. 이를 앙다물면서 보고 또 보고.

▲얻은 사진헌책방 사진은 으레 '차분하고 조용하기' 일쑤였는데, 아이 아빠가 살짝 뒤돌아서며 웃어 준 덕분에, 퍽 새삼스러운 사진으로 달라졌습니다. 고맙게 사진 한 장 얻습니다.최종규

▲ 얻은 사진 헌책방 사진은 으레 '차분하고 조용하기' 일쑤였는데, 아이 아빠가 살짝 뒤돌아서며 웃어 준 덕분에, 퍽 새삼스러운 사진으로 달라졌습니다. 고맙게 사진 한 장 얻습니다.

| ⓒ 최종규 |

|

[157] 얻기 : 헌책방 〈뿌리서점〉에서 예전에 찍은 사진을 하나하나 살피다가 새삼 깜짝 놀란다. 아이가 책방 앞 계단에 앉아서 책읽는 모습을 찍었는데, 그때 아이 아버지가 뒤를 돌아보다가 사진 찍는 나를 보았고, 아이 아버지는 “너 뭐야?”가 아니라 말없이 싱긋 웃어 주었다. 그래서 나는 멋쩍음과 부끄러움을 씻을 수 있었고, 사진도 훌륭하게 한 장 얻을 수 있었다. 그냥 아무 얼굴빛 없이 아이가 책을 보고 아버지도 책을 보는 모습을 담은 사진과, 사진 찍는 모습을 느끼고는 싱긋 웃어 주는 사진. 어쩌면 아무 낯빛 없이 조용히 책 보는 사진이 더 나을 수 있다. 그렇지만 나한테는 아이 아버지가 찍새를 알아차리고는 나무라지 않고 웃어 준 이 사진이 더 마음이 끌린다. 아이 아버지가 나한테 좋은 사진 하나 선물해 주었다.

▲학교 마친 아이들두 시 조금 넘어 학교를 마친 고등학교 아이들이 헌책방골목 깃든 골목 두찻길을 모조리 차지하면서 걸어갑니다. 온 거리에 가득할 만큼 큰소리로 수다를 떨고 놀기도 하는 한편, 혼자 걷는 아이가 있고 둘씩 셋씩 짝을 짓거나 손을 잡고 걷는 아이가 있습니다. 다 다른 아이들입니다. 다만, 학교 마치고 집으로 돌아갈 때만 다 다른 아이라고 느껴집니다.최종규

▲ 학교 마친 아이들 두 시 조금 넘어 학교를 마친 고등학교 아이들이 헌책방골목 깃든 골목 두찻길을 모조리 차지하면서 걸어갑니다. 온 거리에 가득할 만큼 큰소리로 수다를 떨고 놀기도 하는 한편, 혼자 걷는 아이가 있고 둘씩 셋씩 짝을 짓거나 손을 잡고 걷는 아이가 있습니다. 다 다른 아이들입니다. 다만, 학교 마치고 집으로 돌아갈 때만 다 다른 아이라고 느껴집니다.

| ⓒ 최종규 |

|

[158] 사진 찍기 어려움 : 좀체 하기 어려운 먼 나들이를 해서 부산에 다녀왔습니다. 부산 헌책방거리를 여기저기 쏘다니면서 사진도 여러 장 찍었는데, 막상 찍으려고 한 모습 몇 가지는 못 찍고 말았네요. 그러면서 ‘아이 참, 사진 찍기 싫어라’ 하는 생각이 얼핏 들었습니다. 좀체 나들이하기 어려운 곳에 왔으니, 이참에 좀더 많이 찍어 두어야 한다는 짐스러움이랄까요, 뭔가 좀 남겨야겠다는 생각이 머리에 가득 차 있으니 제 눈높이와 눈길대로 헌책방을 못 보게 된달까요. 자꾸 다른 사람들(사진가) 눈으로 헌책방 사진을 찍게 되더군요. 그래서 어깨에 사진기 두 대를 걸어 놓고 있었지만, 단추는 몇 번 안 누르게 되었고, 나중에는 아예 가방에 집어넣고 맙니다.

제가 바라는 사진이란, 어려운 발걸음이라고는 해도, 그때그때 보는 만큼만 찍는 사진입니다. 나중에 다시 찾아올 수 없다면 아쉽지만, 세월에 따라 달라지고 흘러가는 모습을 담으려는 사진이기 때문에, 오늘은 이만큼 내일은 저만큼 글피는 그만큼씩 해서 하나둘 모아 가는 사진이에요. 한 번 나들이를 해서 10∼20장쯤 찍어서 열 해에 걸쳐서 100∼200장을 모을 때가 좋지, 어려운 나들이라는 핑계로 한 번 나들이할 때 100∼200장씩 찍는 사진은 내키지 않습니다.

▲삶과 사진자동차 거의 다니지 않는 오붓한 골목길이기에, 집 앞 창가에 빨래를 나란히 걸어 놓고 해바라기를 시킬 수 있습니다. 저 또한 자동차 눈치 보지 않고 느긋하게 골목 한복판에 우뚝 서서 골목 모습을 사진으로 담을 수 있습니다. 최종규

▲ 삶과 사진 자동차 거의 다니지 않는 오붓한 골목길이기에, 집 앞 창가에 빨래를 나란히 걸어 놓고 해바라기를 시킬 수 있습니다. 저 또한 자동차 눈치 보지 않고 느긋하게 골목 한복판에 우뚝 서서 골목 모습을 사진으로 담을 수 있습니다.

| ⓒ 최종규 |

|

[159] 예전과 달라진 삶 : 요새는 살림집에 묻혀 지내는 날이 길어지면서 헌책방 나들이가 어렵다. 그래서 헌책방에서 사진 찍는 일 또한 많이 줄었다. 예전에는 날마다 스무 장 남짓 찍었고, 주마다 두어 통씩 사진관에 맡기고 찾고 다시 맡기면서 내 사진을 가다듬을 수 있었다. 그러나 이제는 사진관에 한 달에 한 번 갈까 말까 한다. 필름을 한꺼번에 열 통 가까이 맡기고 찾는다. 이리하여 필름 열 통을 찍는 동안 빛을 제대로 맞추면서 찍는지, 흔들리거나 어긋나게 찍은 사진은 없는지 꼼꼼히 살피는 일이 느슨해진다. 그런데 말이다, 내 삶이 바뀐다면 사진 찍는 매무새도 함께 바꿔야 하지 않나. 예전에 사진 찍던 품새대로 지금도 똑같이 찍는다면 내 사진이 나아지거나 거듭날 수 없지 않겠나.

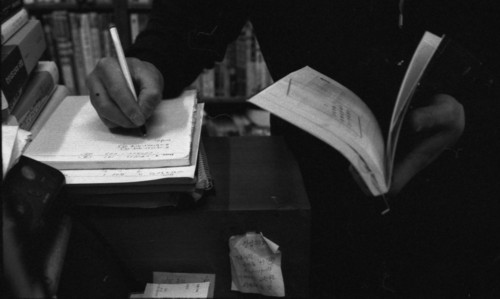

▲일하는 손예순일곱 나이에도 동시책을 한 권 펴내며 ‘출판 기념 잔치’를 연 할머님 이야기를 다 듣고는, 할머님이 손님들한테 손수 글을 적어 넣어 시집을 선물할 때 옆에 서서 할머님 손과 글씨를 사진에 담습니다.최종규

▲ 일하는 손 예순일곱 나이에도 동시책을 한 권 펴내며 ‘출판 기념 잔치’를 연 할머님 이야기를 다 듣고는, 할머님이 손님들한테 손수 글을 적어 넣어 시집을 선물할 때 옆에 서서 할머님 손과 글씨를 사진에 담습니다.

| ⓒ 최종규 |

|

[160] 다시 찍을 수 없기 때문에 : 내가 찍는 헌책방은 하루하루 다른 모습이다. 같은 날이라 해도 늘 다르다. 뭐, 이 다름을 헌책방을 찾아가는(또는 헌책방을 모르는) 분들이 모두 똑같이 느낄 수 없을는지 몰라도, 나는 늘 다르다고 느낀다. 그래서 어느 하루 찾아가서 찍은 어느 한 곳 모습을 제대로 못 담았을 때에는 속이 무척 쓰리다. 이제는 그 모습을 다시는 찾을 수 없기 때문에. 다음에 다시 찾아가서 빛이며 흔들림이며 짜임새며 잘 맞추어 찍어내면 후유 하고 한숨이 나온다. 그렇지만 쓰린 속은 낫지 않는다. 괴롭다. 그러나, 그러하나, 어쩌랴, 어찌하겠나. 놓친 사진은 놓친 사진이다. 지난번에는 놓쳤지만 이번에는 놓치지 말아야지. 그리고 앞으로도 놓치지 말아야지. 놓치는 일은 지난 한 번으로 넉넉하다.

▲빛을 담는 사진사진은 빛을 다루는 일입니다. 빛을 다루지 못하면 아무런 사진이 되지 못합니다. 밝음을 담든 어두움을 담든, 찍는 사람 눈썰미에 따라서 얼마만큼 빛을 담느냐에 따라서 깊이와 너비와 맛과 이야기가 달라집니다. 저는 골목길에 고즈넉하게 비치는 햇살과, 이 햇살이 부서지는 골목나무나 골목꽃 잎사귀 빛깔에, 골목사람들 빨래가 나부끼는 빛을 아주 좋아합니다.최종규

▲ 빛을 담는 사진 사진은 빛을 다루는 일입니다. 빛을 다루지 못하면 아무런 사진이 되지 못합니다. 밝음을 담든 어두움을 담든, 찍는 사람 눈썰미에 따라서 얼마만큼 빛을 담느냐에 따라서 깊이와 너비와 맛과 이야기가 달라집니다. 저는 골목길에 고즈넉하게 비치는 햇살과, 이 햇살이 부서지는 골목나무나 골목꽃 잎사귀 빛깔에, 골목사람들 빨래가 나부끼는 빛을 아주 좋아합니다.

| ⓒ 최종규 |

|

덧붙이는 글 | 글쓴이 인터넷방이 있습니다.

[우리 말과 헌책방 이야기] http://hbooks.cyworld.com

[인천 골목길 사진 찍기] http://cafe.naver.com/ingol

[작은자전거 : 인천+부천+수원 자전거 사랑이] http://cafe.naver.com/inbusu

| 2008.11.18 11:58 | ⓒ 2008 OhmyNews |

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

우리말꽃(국어사전)을 새로 쓴다. <말꽃 짓는 책숲 '숲노래'>를 꾸린다. 《쉬운 말이 평화》《책숲마실》《이오덕 마음 읽기》《우리말 동시 사전》《겹말 꾸러미 사전》《마을에서 살려낸 우리말》《시골에서 도서관 하는 즐거움》《비슷한말 꾸러미 사전》《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》《숲에서 살려낸 우리말》《읽는 우리말 사전 1, 2, 3》을 썼다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기