▲1929년 경제 대공황시 은행 파산으로 사람들은 길거리로 내몰렸다. 사진은 당시 노동자들이 은행앞에서 몸싸움을 벌이고 있는 장면.

엔사이버닷컴

대공황의 시초가 된 1929년 10월 24일. 하루 동안의 다우지수 폭락으로 그날 하루 자살자가 11명이나 됐다고 한다. 이 날 뉴욕증시의 폭락과 함께 시작된 대공황은 3년 동안 다우지수를 350에서 41로 90% 가까이 끌어내렸다. 당시 뉴욕에 있는 호텔에 가면 벨보이가 "주무시겠습니까, 아니면 뛰어내리시겠습니까" 물어봤다고 한다.

이렇게 폭락한 주가는 1954년에서야 폭락 이전 수준으로 회복됐다. 25년이나 걸려서 회복이 된 것이다. 이 때 평균수명이 50~60세 정도였으니 대공황 때 주식을 산 사람들의 상당수는 주가가 본전이 되는 것을 보지도 못하고 세상을 떠났다.

공황이 가장 극심했던 1929년부터 4년간 2만 5000개의 은행 중 1/3이 넘는 9000여개의 은행이 문을 닫았다. 사람들은 은행에서 돈을 빼서 장롱 속에 숨겨두었다. 은행들은 돈을 구할 수가 없어서 대출을 중단했다. 이른바 '완전한 신용경색 상태'가 발생한 것이다.

금융 부분에서의 신용경색은 바로 제조업에도 영향을 미쳤다. 돈이 돌지 않으니 고용효과가 가장 컸던 건설·자동차업계의 가동률이 50% 이하로 떨어졌다. 공황 전에 260여만 명이었던 실업자 수는 1933년에는 1300만 명으로 급증했다. 이는 당시 미국 경제활동 인구의 1/3에 해당하는 수치다.

실업은 소비침체를 부르고 다시 생산-고용의 동반침체로 이어져, 대공황을 더욱 오래 지속시켰다. 사람들이 돈이 없으니 버는 돈은 모두 식료품으로 소비했다. 옷·신발을 살 돈이 없어 바느질이 대유행하고 신발이 헤어질까봐 아이들의 외출을 제한하기도 했다.

실업으로 시간은 많아졌지만 돈이 없으니 사람들은 외출하지 않았다. 이로 인해 공공장소는 황폐화되고 예전 같으면 돈으로 해결했을 육아·요리·의복 수선 등으로 집안일은 더 많아졌다.

굳이 80년 전까지 거슬러 올라가거나 태평양을 건너지 않아도 이런 사례는 또 찾을 수 있다. 일본의 버블 붕괴는 대공황 수준은 아니었지만 자산가치의 엄청난 하락을 가져왔다는 측면에서 다르지 않다.

80년대 버블이 한참이던 때, 주가지수 최고점은 3만8900포인트대였다. 그런데 20년이 지난 지금도 주가지수는 7600대에 머물러 있다. 부동산 가격이 회복되지 못한 것은 물론이다. 이 당시 일본에서 3년 동안 자살한 사람들 중 버블붕괴가 직접적인 원인이 된 죽음만 7만6000여 명이었다.

'미네르바'의 비관적 전망, 틀릴 수도 있겠지만...

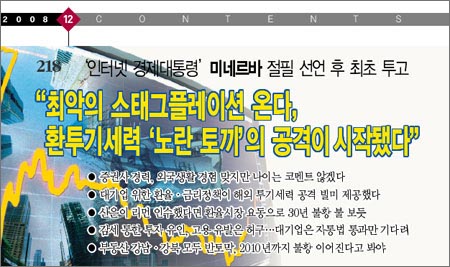

▲'미네르바' 투고 글을 소개한 <신동아> 12월호 목차

신동아

지금이라고 이런 일들이 다시 생기지 말란 법은 없다. 심각한 세계경기의 동반침체 속에서 우리는 어떤 준비를 하고 있는지 한 번 돌아볼 때다. 한 방향으로 움직이기보다는 일어날 수 있는 경우의 수에 준비하고 대응해야 한다. 전 세계가 동반 디플레에 접어드는 국면에서 '우리나라만 괜찮을 수 있고 유독 우리나라 증시만 금방 회복될 수 있다'는 낙관론은 갖지 않아야 한다.

그런데 정부는 국민들이 이러한 준비를 할 기회를 아예 주지 않으려는 모양이다. 얼마 전 인터넷 논객 '미네르바'가 논객이 비관적 경제전망을 했다는 이유로 법무장관이 수사 가능성을 내비치고 정보당국이 신원확인을 했다는 기사가 나왔다. 유언비어를 퍼뜨려 정부의 신뢰를 깎아내리려는 의도가 보인다는 것이 그 이유다.

코스피 500을 전망한 그의 전망이 틀릴 수는 있어도, 그것이 나쁜 것은 아니다. 미국 금융위기 12단계를 2년 전에 예측한 루비니 교수도 파키스탄·인도네시아와 함께 한국이 금융위기 직전이라고 경고하고 각종 외신들이 한국의 위기 가능성에 대해 수시로 보도하고 있다.

이런 가운데 최악의 상황을 이야기하고 거기에 준비하게 하는 것은 나쁜 것이 아니라 오히려 꼭 필요한 것이다. 스톡데일 장군이 "크리스마스에도 못 나갈 것"이라고 이야기했던 것도 병사들에게 절망을 주기 위해서가 아니었다. 반드시 나갈 수 있지만 현실을 충분히 인식하고 대비할 수 있도록 하기 위함이었다.

마찬가지로 비관적 전망은 공포심을 유발하기 위한 것도 아니고 우리나라가 망하길 바라서 하는 이야기도 아니다. 우리 국민의 가능성과 우리 경제의 복원력·성장성을 믿되 금융위기, 실물경기 침체로 인한 현실을 인식하고 일어날지 모르는 위험에 대비하자는 것이다.

대공황 때 부자들은 돈을 잃고 근로자들과 자영업자들은 일자리를 잃었다. 우리에게도 이런 상황이 닥칠 수 있다. 그리고 회복은 생각보다 더딜 수도 있다. 막연히 경기가 좋아지기를 기대하기보다는 더 안 좋아질 것들에 대한 대비를 충분히 갖춰놓은 뒤에 경기가 좋아지기를 기대해야 한다.

준비 없이 최악을 맞이하는 것만큼 최악은 없다. 2000년대 들어 확대된 신용으로 인해 다가올 경제위기는 기업보다 가정에 더욱 힘든 시기가 될 수 있다. 최악의 상황을 가정하고 어떤 상황에서든 견뎌낼 수 있도록 가정의 재무구조를 단단하게 해야 한다.

'희망'이란 냉혹한 현실이란 발판을 딛고 있을 때 값진 것이다. 이것이 스톡데일 패러독스가 주는 교훈이다.

[최근 주요 기사]☞ 유가환급금 받은 당신, 행복하십니까☞ [큰사진] 금강산도 끊기고 개성도 끊기고... 길잃은 남북☞ 나는야 디지털세상의 '꼽사리'라네☞ 공정택 "선거자금 차용증서? 어떻게 기억합니까"☞ [엄지뉴스] 까나리 500cc 원샷? 자신감은 좋지만...☞ [E노트] 역시나.... 언론재단 이사에 MB 언론특보 출신

[최근 주요 기사]☞ 유가환급금 받은 당신, 행복하십니까☞ [큰사진] 금강산도 끊기고 개성도 끊기고... 길잃은 남북☞ 나는야 디지털세상의 '꼽사리'라네☞ 공정택 "선거자금 차용증서? 어떻게 기억합니까"☞ [엄지뉴스] 까나리 500cc 원샷? 자신감은 좋지만...☞ [E노트] 역시나.... 언론재단 이사에 MB 언론특보 출신

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

사람들이 돈에 관해 올바른 시각으로 다가갈 수 있도록 돕고 싶습니다.

모두가 돈으로부터 자유로운 사람, 행복을 소비하는 사람이 되는 그날까지 ^^

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기