▲헌책방 <토리> 들어서는 벽에 그려진 그림.

최종규

(1) 새로운 책쉼터가 작고 앙증맞게1995년 가을이 아니었나 싶다. 서울 청파동 숙명여자대학교 들어서는 오르막길 한켠에 있던 헌책방 한 곳이 마지막으로 문을 닫아 숙대 앞은 헌책방이 없는 곳이 되었습니다. 1994년∼1995년은 대학교 앞에 있던 자그마한 헌책방과 인문사회과학책방이 꽤 많이 문을 닫은 해인데, 숙대 앞 헌책방도 이 흐름에서 벗어나지 못했습니다.

가만히 떠올려 보면, 1995년 한 해에만 서울역 앞 헌책방 가운데 네 군데가 한꺼번에 문을 닫았고, 제가 신문사지국에서 신문배달을 하며 늘 보던 청량리역 둘레 헌책방 두 곳 또한 갑작스레 문을 닫으며 사라졌습니다.

모르는 노릇인데, 문을 닫는 헌책방 숫자보다 문을 닫는 동네 새책방 숫자가 훨씬 많지 않았으랴 싶습니다. 책을 읽는 사람이든 책을 안 읽는 사람이든 동네에 깃든 작은 책방에서 작게작게 책을 즐기는 느긋한 마음을 하루하루 잃어 가고 있다 하겠습니다.

한 해 두 해 흘러 어느덧 열다섯 해가 흐른 2010년 1월, 숙대 앞 땅밑 자리에 헌책방 하나 새롭게 문을 열었습니다(2005년 무렵에 지하철 4호선 숙대입구 역 둘레에 헌책방 <우리서점>이 문을 연 뒤 두 번째 헌책방입니다).

이곳은 헌책방이면서 자그마한 문화쉼터 노릇을 하는 곳으로, 젊은이나 푸름이한테 이야기나눔방 구실도 하고, 공정무역 물품 가게와 생협 물품 가게 노릇까지 살짝 합니다.

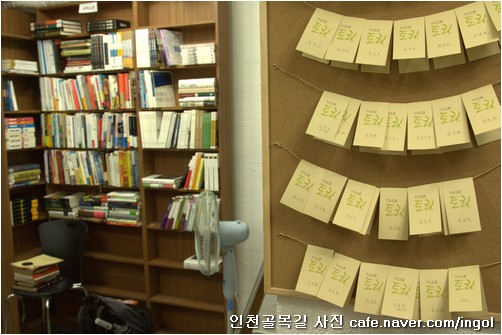

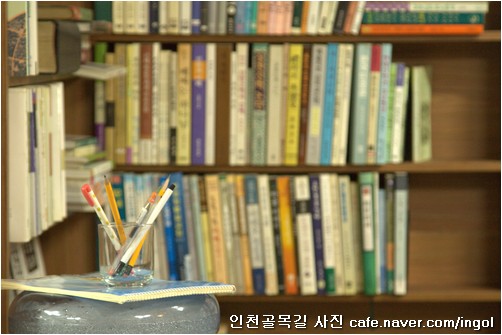

숙대 앞 땅밑 자리에 새로 연 헌책방은 그리 안 넓습니다. 퍽 작은 평수임에도 요모조모 이 구실 저 노릇을 합니다. 꽤 작은 평수인 탓에 더 많은 책을 갖추어 놓지 못하면서도 넉넉한 책걸상을 마련해 놓아, 책 하나 즐기는 느긋함을 맛볼 수 있도록 했습니다.

더 많은 책이 나쁘지 않으며, 오늘날은 더 많은 책이 좋다고 합니다. 그렇지만 숙대 앞 새 헌책방 <책 잇는 방, 토리>는 더 많은 책으로 더 많은 지식을 나누기보다, 더 알맞춤한 책을 한결 알뜰히 가려서 갖추어 더 즐겁고 속깊이 책과 만나는 길을 열어 놓는다고 하겠습니다.

명륜동 인문사회과학 책방 <풀무질>이나 혜화동 인문예술 책방 <책방 이음>을 보면 책꽂이가 그리 꽉 차지 않는 가운데 책방 한켠에 책걸상을 마련해 놓습니다. 책을 찾아보고 살피는 책꽂이를 더 갖추거나 들이기보다, 책꽂이 몇 군데를 줄이더라도 책손한테 다리쉼을 하거나 '꼭 사들여 읽지 않더라도 책방에 앉아서 읽고 돌아갈' 만한 자리를 마련하고 있습니다.

사람마다 생각하기 나름일 텐데, 고작 책걸상 하나로 얼마나 많은 사람이 쉴 자리가 되겠느냐 여길 수 있으나, 바로 '고작 책걸상 하나'일 뿐인데 애써 작은 책방에 찾아온 사람들한테는 기쁘고 고마운 쉼터가 됩니다.

책손한테는 책걸상 수십 개가 놓인 곳 못지않게 책걸상 하나만 놓인 곳일지라도 얼마든지 쉼터가 되니까요. 한동안 다리쉼을 한 사람은 무릎을 툭툭 치고 일어나 책꽂이 앞에 설 테고, 책꽂이 앞에 서 있던 사람은 빈 책걸상에 살며시 앉아 다리쉼을 할 테니까요.

▲<토리>에는 더 많은 책보다 더 느긋한 책걸상을 마련해 놓고 있습니다.

최종규

▲계단을 밟고 땅밑으로 내려가면 반기는 여러 가지들.

최종규

(2) 헌책방이 있다헌책방 <책 잇는 방, 토리>를 찾아갑니다. 숙대 앞으로 올라가는 얕은 비알길을 오르며 예전에 이 둘레를 지키고 있던 헌책방 <책천지>가 어디쯤 자리하고 있었는가 떠올립니다. 참 자그마한 자리에 바닥과 천장까지 온갖 책을 빼곡하게 갖추었던 헌책방 <책천지>를 드나들던 무렵은 책을 깊이 모르던 때라, 이곳에서 얼마나 아름답고 놀라운 마음밥 선물을 얻을 수 있었는지를 헤아리지 못했습니다. 이제 와 아쉬워 한들 다시 맞이할 수 없는 모습이요, 이제는 어제 책방 어제 책이 아닌 오늘 책방, 오늘 책을 마주할 노릇입니다.

그러나 지난날 숙대 앞 헌책방 <책천지>에 어떤 책이 얼마나 꽂혀 있었는지 제대로 모르는 주제에 지난날 모습과 자취를 곱씹습니다. 왜냐하면 어제 책방과 어제 책은 모두 어제 이야기이나, 오늘 책방에서 오늘 책을 기쁘고 반가이 맞이하고 싶기 때문입니다.

오늘 찾아가서 만날 책방과 책을 고이 간직하고 싶습니다. 오늘 내 마음속에 아로새기는 책방이고 싶고, 오늘 내 마음을 사로잡는 책을 바라보고 싶습니다. 그래서 더더욱 지난날 맛보았던 아쉬움을 되새기면서 오늘은 오늘 자리에서 좋은 보람과 기쁨을 잘 아로새기자고 생각합니다.

아이랑 옆지기와 함께 <책 잇는 방, 토리>로 걸어갑니다. 국철 남영역에서 내려 걸어갑니다. 청파동에 높직한 건물이 그리 안 많고 숙대 앞 가게들도 퍽 예스러운 집에 깃들고 있다고 새삼 느낍니다. 기와집 많은 서울 어디어디만큼 역사가 깊거나 남다르다 할 만하지는 않을지라도, 청파동에는 청파동 나름대로 깊은 발자취와 사람내음이 있다고 할까요. 이 예스러운 집에 깃든 가게들은 번듯하게 새로 지은 건물에 깃들기를 바랄는지 모르나, 바로 이처럼 예스럽고 작은 집들이 더할 나위 없이 예쁘며 고운 집임을 알 수 있을까요.

작은 책쉼터이자 헌책방 <책 잇는 방, 토리> 책시렁을 둘러봅니다. 책시렁 숫자가 많지 않아 어렵잖이 금세 둘러볼 수 있습니다. 애 아빠는 '책을 좀더 갖출 수 있을 텐데' 하고 생각하지만, 애 엄마는 '다른 헌책방들은 책만 너무 많고 앉을 데가 없어 빡빡하다'고 말합니다.

애 엄마가 <캐럴 J.아담스/류현 옮김-프랑켄슈타인은 고기를 먹지 않았다>(미토,2003)라는 책을 집더니 이 책이 읽을 만한가 물어 봅니다. 읽을 만한지 안 읽을 만한지는 머리말부터 책을 어느 만큼 살펴보아야 알 수 있겠지요. 아이는 책방 이곳저곳을 뛰어다니라 하고, 애 아빠는 책을 들여다봅니다.

▲고양이 모양 책받침대가 놓여 있습니다.

최종규

.. 페미니즘은 남성과 여성 간의 관계로 말해진다. 그러나 페미니즘은 인간과 다른 동물 간의 관계의 사회적 구조를 밝히는 분석 도구이기도 하다 … 1976년이 되어서야 나는 페미니스트와 채식주의 사이에 연관성이 있다는 것을 깨닫게 되었고, 많은 페미니스트들이 이런 내 생각에 다양한 반응을 보였다 .. (10, 15쪽)풀만 먹고살아야 할 사람은 아니라고 느낍니다. 풀을 먹느냐 고기를 먹느냐가 아닌 나 스스로 내 손으로 일군 먹을거리를 스스로 차려서 먹느냐 아니냐가 아닌가 싶습니다. 때와 곳에 따라 풀을 먹을 수 있고 고기를 먹을 수 있으며, 저마다 제 몸에 따라 풀먹기를 하든 고기먹기를 할 수 있습니다. 풀이든 고기이든 목숨이며, 우리가 우리 몸에 받아들이는 목숨한테서 고마움을 느끼며 옳고 바르며 참되고 착하게 살아가는 힘을 얻는 기쁨을 누릴 노릇이라고 느낍니다.

▲겉그림.

최종규

가만히 생각해 보면, 성평등을 헤아리지 못하는 이들이라면 고기먹기를 즐기는 사람이라기보다 내 몸으로 들어오는 목숨을 옳게 깨닫지 못하는 사람이요, 스스로 내 밥을 내 손으로 일구지 못하는 사람이 아니랴 싶습니다.

우리 둘레 뭇목숨을 제대로 느끼지 못하는 가운데 내 밥이 되어 주는 목숨을 느끼지 못합니다. 작은 목숨을 옳게 바라보지 못하는 가운데 내 동무와 이웃이 겪는 슬픔과 괴로움과 웃음과 즐거움을 꾸밈없이 껴안지 못합니다.

<너희 빛이 새벽동이 트듯 터져나오리라>(한국가톨릭노동청년회,1988)라는 글모음을 만납니다. <책 잇는 방, 토리>는 인문사회과학 책하고 신학 책을 많이 갖추어 놓는다고 밝히는데, 여느 책방에서는 쉬 만나기 어려운 뜻있는 책을 곳곳에서 구경합니다.

따로 책방에 내놓지 않고 나왔던 책인 <너희 빛이 새벽동이 트듯 터져나오리라>는 천주교를 믿는 '공돌이 공순이'인 사람들이 당신이 일하며 꾸리는 삶을 찬찬히 적바림한 글을 모아 엮었습니다.

.. 나는 예쁜 구두를 만드는 기능공입니다. 내가 다니는 공장은 슬레이트 건물이라 여름 실외 온도가 30도 정도 되면 실내 온도는 대단합니다. 거기에다 신발을 구워내는 큰 통에서는 120도가 넘는 열기가 쉴새없이 뿜어져 나오고 있읍니다 … 또 언젠가 한번은 부장님께서 기능공 전체를 사무실로 불러들이신 적이 있었읍니다. 또 항상 듣게 되는 작업량 완수, 품질 향상, 자재 절감, 잡담 금지 등 따분한 소리를 듣겠구나 하고는 사무실로 향했습니다. 그러나 문제는 그것이 아니었읍니다. 당시 공장 감피실에는 농아가 두 명 있었읍니다. 이들에게 내가 의사를 전하고(그들과 함께하고자 나는 수화를 익혔다) 막 일어나 사무실로 가려는 순간 어디선가 날카로운 소리가 들렸읍니다. "야 새끼들아! 들을 줄도 모르고 말할 줄도 모르는 새끼들이 어딜 따라가려고 나서길 나서냐!" 바로 같은 반 주임이었읍니다. 그럴 때도 모두들 무관심했읍니다. 그들은 늘 당하던 수모로 그만 자리에 엉거주춤 서 있다가 서글픈 표정으로 자기 자리로 돌아가고 말았읍니다 .. (34∼35쪽)

▲겉그림.

최종규

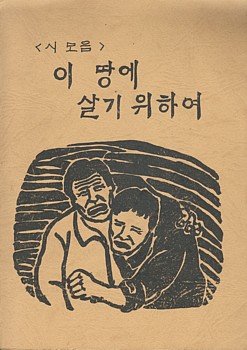

<이 땅에 살기 위하여>(비매품) 또한 여느 책방에서 구경할 수 없던 책입니다. 1980년대 첫무렵에 필사본으로 나온 책이구나 싶은데, "문병란, 김준태, 신경림, 김남주, 박몽구, 이문구, 황명걸, 신동엽, 김지하, 문익환, 하종오, 고은, 정희성" 같은 사람들 시를 손으로 하나하나 옮겨 적은 다음 복사를 한 판입니다. 독재정권 어두운 그늘에서 숨어 가며 돌려읽은 책이지 싶습니다.

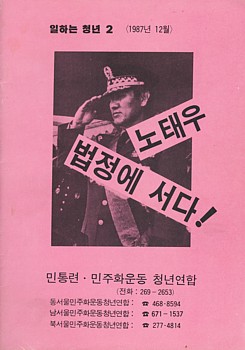

<일하는 청년 2>(민통련·민주화운동 청년연합,1987.12)라는 작은 책자는 "노태우 법정에 서다!"를 글감으로 삼아 허삼수, 전두환, 박관현, 박준병, 박영진, 장영자, 로널드 레이건, 박종철, 박처원, 김구, 이한열, 어느 꼬마 열둘이 증인으로 나서고 슐츠 미 국무장관이 변론을 한 다음 피고인 노태우가 최후진술을 하고 나서 판결을 내리는 짜임새로 되어 있는 이야기를 담습니다.

군사독재로 우리 삶터를 짓누른 이들은 뒷날 '법정에 섰'고 크나큰 벌을 받았습니다만, 이들은 법정에 섰어도 그닥 죄를 뉘우쳤다고는 느끼기 어려운 마지막 삶을 보내고 있습니다.

아마, 당신들로서는 재수가 없는 노릇이라고 느끼는구나 싶은데, 이렇게 스스로 죄값을 느끼지 못하는 사람들은 더없이 불쌍합니다. 당신들 스스로 당신들이 저지른 끔찍한 잘못이 무엇인지 모르는 채 숨을 거둔다고 한다면 참으로 가엾습니다. 이렇게 엉터리로 살다가 죽는다면 얼마나 부질없을는지요.

.. 민중을 대표하는 본 재판장은 재판을 맡아 오면서 노태우 피고인 등과 같은 군사독재의 무리들이야말로 진정 이 민족사에 태어나지 말았어야 할 존재라는 점을 다시 한 번 똑똑히 깨달았읍니다. 따라서 본 재판장은 피고인이 더이상 우리의 자랑스런 민족사를 오염시키지 않도록 민중의 손에 의해 영원히 사라져야 한다고 판결하는 바입니다. 뿐만 아니라 군사독재정권을 이끌어 온 피고인의 모든 공범들도 이 땅에서 완전히 척결해야 합니다 .. (34∼35쪽)

▲겉그림.

최종규

애 엄마가 <쥬리 앤드류스/편집부 옮김-만디>(고려문화사,1982)라는 소설책을 고릅니다. 글쓴이는 "1969년, 영화감독 브레이크 에드워드와 결혼, 세 아이의 어머니가 되었으며, 두 명의 월남전쟁 고아를 양자로 키우고 있다"고 하는데, 영화배우였으면서 소설도 쓰는 분이군요. 그나저나 아이를 다섯 키우는데 둘을 양자로 받아(입양) 키운다는 이야기를 글쓴이 소개로 떳떳하게 적는 모습이 남다릅니다.

우리 나라에서는 아직 꿈꿀 수 없는 이야기요, 어쩌면 우리 나라에서만큼은 앞으로도 꿈꾸기 어려운 이야기일는지 모릅니다. 우리 나라는 아직까지도 나라밖으로 아기를 내다 파는 일을 많이 하는 나라 가운데 하나입니다. 앞으로도 아기를 내다 파는 일을 안 그칠는지 모르는 노릇입니다.

사랑으로 어우러지는 남녀가 되지 못하고, 사랑으로 아끼는 아이가 되지 못하며, 사랑으로 자라나는 어린이가 되지 못합니다. 애써 사랑으로 태어나는 아이가 되었다 할지라도 초중고등학교에 걸쳐 대학바라기 입시지옥에 사로잡힙니다.

씩씩하고 튼튼하게 자라 주렴 하고 바라는 어버이는 거의 어디에서도 찾아볼 수 없게끔 메마른 이 나라 터전입니다. 부디 높고 이름난 대학교에 들어가 주렴 하고 바라는 어버이만 그득하며, 제발 돈 많이 벌고 몸은 안 쓰는 큰 회사에 들어가 주렴 하고 비는 어버이만 넘치는 이 나라 삶터입니다.

이런 엉터리 나라인데, 조그맣고 앙증맞은 헌책방 하나가 대학교 앞에 문을 열었습니다. 우리 나라 대학교는 학문을 하는 높고 훌륭한 배움터이기를 그만두고 졸업증과 자격증 장사를 하는 가게가 된 지 오래입니다. 이러다 보니 한국땅 대학교 앞에서 헌책방은커녕 여느 책방 하나조차 찾아보기 어려운 노릇인데, <책 잇는 방, 토리>는 '대학교 앞에 헌책방이 있다'고 나즈막하게 속삭입니다.

대학교 앞이라면 술집이나 밥집이어야 돈을 벌고, 여자대학교 앞이라면 옷집이나 화장품집쯤 되어야 돈을 만질 텐데, 이도 저도 아닌 책 다루는 집으로 문을 열어 놓은 지 어느덧 예닐곱 달입니다.

▲헌책방 <토리>를 사랑하고 아끼는 분들은 회원표를 만들면 더 좋습니다.

최종규

(3) 책도 헌책도 새책도 삶일 뿐인천에서 살며 골목동네 한복판에 깃들어 있었습니다. 우리 식구한테는 골목동네가 삶터였습니다. 골목동네가 아닌 아파트 같은 데에서 사는 분들이라면 '골목길 = 추억'일는지 모릅니다. 그러나 우리 식구처럼 골목동네에서 살아가는 사람한테는 '골목동네 = 삶(현실)'입니다. 예나 이제나 삶일 뿐입니다.

책방이라면 어디이든 즐겨찾고, 헌책방 또한 신나게 찾아가는 우리 식구한테는 헌책방은 한결같이 책쉼터입니다. 좋은 책을 만나러 가는 헌책방이요, 읽을 책을 찾으러 다니는 책방이며, 가슴을 움직이며 내 삶을 거듭나게 할 책을 만나는 책쉼터입니다. 이리하여 우리 식구한테는 '헌책방 = 삶'입니다. 멀디먼 옛날에 참고서나 교과서를 사러 온 '추억 어린 헌책방'이 될 수 없습니다. 낡고 오래된 책을 찾거나 캐낸다는 '추억 깃든 헌책방' 또한 될 수 없습니다.

헌책방이라는 곳은 사람들한테 추억을 사고팔며 살림을 꾸리는 데가 아닙니다. 헌책방은 예나 이제나 사람들이 '머리로 깨우치고 가슴으로 받아들여 몸으로 새롭게 움직이는 슬기와 기운'을 나누어 주는 좋은 책을 사고팔면서 살림을 꾸려 온 곳입니다.

이리하여, 헌책방이라는 책쉼터를 놓고 1세대이니 2세대이니 3세대이니 갈라 놓는 금긋기란 참 덧없습니다. 이렇게 가를 까닭조차 없습니다. 헌책방이면 헌책방이요, 새책방이면 새책방입니다. 모두 같은 책방입니다. 모두 똑같이 우리한테 아름다울 책을 보여주며 나누는 쉼터이자 만남터입니다.

▲겉그림.

최종규

옆지기가 <하인리히 하러/한영탁 옮김-티베트에서의 7년>(수문출판사,1989)이라는 책을 고릅니다. 이 이야기를 영화로 볼는지 책으로 읽을는지 망설이기에, 책이 보이면 사서 읽고 나중에 영화도 찾아서 함께 보면 된다고 이야기합니다. 책하고 영화는 똑같을 수 없으니까요.

우리 식구는 <라 스트라다>이든 <부에노비스타소셜클럽>이든 <로빙화>이든 <내 친구의 집은 어디인가>이든 <바그다드 카페>이든, 영화 하나를 두고두고 되풀이해서 보곤 합니다.

볼 때마다 새롭고 볼 적마다 남다르며 좋거든요. 이 영화들을 보면서 추억을 곱씹는다든지 낡아빠진 옛날 영화를 즐긴다든지 생각하지 않고, 이런 생각은 하나도 안 듭니다. 그예 좋은 영화를 언제나 새마음으로 즐길 뿐입니다.

볼 때마다 새롭고 들출 적마다 남다른 책이 있습니다. 우리 식구가 책방마실을 하면서 장만하는 책이라면 하나같이 '한 번 보고 그칠' 책이 아니라 우리 집 책시렁에 갖추어 놓고 '언제라도 다시 들추고 펼치며 배울' 책입니다. 새로 나오는 책을 사든 예전에 나왔다가 사라진 책을 사든 마찬가지입니다.

우리는 우리한테 기쁨과 보람을 선사하는 고마운 책을 찾아서 읽고 간직합니다. 나중에 우리 아이가 제 어버이들이 즐긴 책을 똑같이 즐길는지 안 즐길는지는 모를 일인데, 옆지기와 저는 오늘 이 자리에서는 오늘 우리 두 사람이 즐길 좋은 책을 찾아서 읽습니다. 앞으로 이 책들이 우리 아이한테까지 좋은 책으로 이어진다면 참 기쁘겠지요.

애 아빠는 <리처드 O.보이어,허머트 M.모레이스/박순식 옮김-미국 노동운동 비사>(인간,1981)라는 책을 마지막으로 집습니다. 이 책은 예전에 사 놓은 적이 있습니다만, 이 책을 저한테 빌려 가고 안 돌려준 분이 있습니다.

하는 수 없이 두 해 만에 헌책방에서 가까스로 만나 다시 갖추어 놓습니다. 저한테 이 책을 빌린 분은 당신 스스로 '판 끊어진 책을 찾고자' 헌책방을 자주 많이 찾아다니지 않았습니다. 헌책방을 자주 많이 찾아다닌다 할지라도 며칠 만에 찾을 수는 없는 책인데, 두어 해라든지 열 몇 해라든지 스무 해쯤 다리품을 팔 다짐을 해야 나 스스로 바라는 판 끊어진 책을 찾을 수 있습니다.

▲겉그림.

최종규

새책방에서는 판 끊어진 책이라면 갖추지 않습니다. 새책방은 새로 나오는 책을 돌려서 먹고사는 곳이니까요. 헌책방이라고 판 끊어진 책만 다룰 수 없습니다. 사람들이 자주 찾고 많이 찾는 책을 고루 갖추어야 헌책방 또한 먹고살 수 있기 때문입니다.

그러나 헌책방은 한 가지 대목에서 다릅니다. 언제 어떤 사람이 찾아갈는지 모를 책이라 하여도, 헌책방 일꾼이 알아챈 '이 책은 몹시 뜻있고 좋은 책이구나' 싶은 책이라면 기꺼이 갖춥니다. 이 책 하나가 헌책방 책시렁에서 열 해나 스무 해쯤 먼지를 더 먹고 있으며 자리만 차지하고 있더라도 그냥 내버려 둡니다.

안 팔리는 책 때문에 팔릴 책이 차지할 자리가 줄어들지만, 나중에 이 책이 팔리더라도 자리값을 헤아리면 헌책방 일꾼한테는 손해이지만, 작은 책쉼터 구실을 하는 헌책방 일꾼들이 누리거나 즐기는 보람 하나가 바로 여기에 있습니다.

당신들 스스로 이 '몹시 뜻있고 좋은 책'을 읽을 겨를이 없으며 '몹시 뜻있고 좋은 책'에 담긴 줄거리를 헤아릴 틈이 없습니다. 그렇지만 이 책이 폐휴지로 버려져 없어지면 참 슬픈 일임을 몸으로 깨닫습니다. 헌책방에서 마지막으로 붙잡지 않으면 모든 책은 폐휴지가 되고 맙니다. 헌책방에서 마지막으로 붙잡아 주기 때문에 모든 책은 되살아납니다.

헌책방은 책을 잇는 쉼터입니다. 헌책방은 책과 사람이 이어지는 만남터입니다. 우리 누리에 예부터 오늘에 이르기까지 튼튼히 책살림을 꾸리는 헌책방들은 한결같이 아름다운 쉼터이자 빛고운 만남터로서 당신 자리를 지키고 있다 할 만합니다. 숙명여대 앞 땅밑 자리에 새롭게 문을 연 <책 잇는 방, 토리> 또한 이러한 책쉼터 매무새를 사랑하며 아끼려는 조촐한 책방이 되어 줄 수 있겠지요.

더 커지거나 더 이름나거나 더 잘날 까닭이 없는 헌책방입니다. 헌책방은 늘 그대로 헌책방입니다. 더 낮출 까닭이나 더 높일 까닭이 없는 헌책방입니다. 헌책방은 예나 이제나 헌책을 다루며 우리들한테 깊고 너르고 즐겁고 고운 울림을 나누어 온 곳입니다. 헌책이라 해서 꾀죄죄하거나 새책이라 해서 빛나거나 하지 않습니다. 헌책과 새책은 모두 같은 책이요, 책은 언제나 한길로 이어집니다.

아름다운 사람 삶이 아름다운 책 하나로 모두어지고, 이 아름다운 책 하나는 판이 끊어지거나 품절이 되거나 도서관에서는 유효기간이 오래되고 빌려 읽는 사람이 적어 내다 버릴지라도, 헌책방에서만큼은 마지막으로 건사해서 우리들 수수한 가슴에 살며시 책 하나 내밉니다.

고운 책 하나 만나러 헌책방으로 마실 한번 하시겠어요? 숙명여대 앞 <책 잇는 방, 토리>는 숙대 앞문 언저리에 조용히 자리하며 책손을 기다리고 있습니다.

▲작은 책방에서 공정무역 물품까지 다루고 있습니다.

최종규

▲책방으로 들어서는 문을 찾자면.

최종규

▲마실 물과 볼펜 자리.

최종규

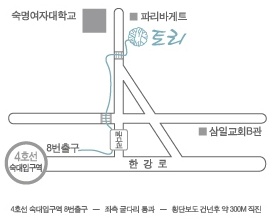

▲책방 찾아가는 길.

토리

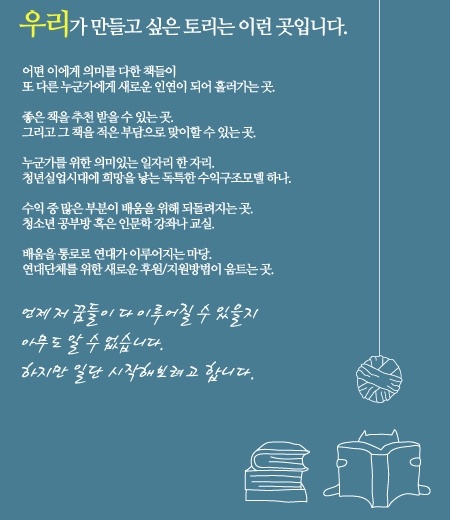

▲책방 <토리>가 밝히는 꿈.

토리

▲숙대 학생뿐 아니라 젊은 넋과 푸른 넋 모두 좋은 책쉼터를 즐길 수 있기를 빌어 마지 않습니다.

최종규

덧붙이는 글 | ― 서울 숙대 앞 <책 잇는 방, 토리> / 070-8638-6021

서울 용산구 청파동 2가 63-20

http://club.cyworld.com/toribook

- 글쓴이 누리집이 있습니다.

[우리 말과 헌책방 이야기] http://cafe.naver.com/hbooks

[인천 골목길 사진 찍기] http://cafe.naver.com/ingol

- 글쓴이는 다음과 같은 책을 써냈습니다.

<골목빛, 골목동네에 피어난 꽃>(호미,2010)

<사진책과 함께 살기>(포토넷,2010)

<생각하는 글쓰기>(호미,2009)

<책 홀림길에서>(텍스트,2009)

<자전거와 함께 살기>(달팽이,2009)

<헌책방에서 보낸 1년>(그물코,2006)

<모든 책은 헌책이다>(그물코,2004)

<우리 말과 헌책방 (1)∼(9)>(그물코,2007∼2010)

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

우리말꽃(국어사전)을 새로 쓴다. <말꽃 짓는 책숲 '숲노래'>를 꾸린다. 《쉬운 말이 평화》《책숲마실》《이오덕 마음 읽기》《우리말 동시 사전》《겹말 꾸러미 사전》《마을에서 살려낸 우리말》《시골에서 도서관 하는 즐거움》《비슷한말 꾸러미 사전》《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》《숲에서 살려낸 우리말》《읽는 우리말 사전 1, 2, 3》을 썼다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기