▲영국 의료 서비스 NHS(National Health Service)에서 환자의 상태를 일차적으로 체크하고 판단하는 중요한 역할을 맡는 GP(General Practitioner, 일반의) 세리언 초이(Cerian Choi)씨가 12일 <오마이뉴스> 특별취재팀을 만나 인터뷰하고 있다.

남소연

글 : 송주민 기자 공동취재 : <오마이뉴스> '유러피언드림 영국편' 특별취재팀 "30년 넘게 '환자-주치의' 관계로 이어지는 경우도 많다. 환자와 GP는 함께 늙어가는 친구인 것이다."

지난 12일(현지시간) 런던 골더스 그린(Golder's Green)에서 6년차 GP(General Practitioner, 일반의)로 일하고 있는 세리언 초이(Cerian Choi)씨를 만났다. 그는 한국에서는 생소한 GP에 대해 "환자의 일거수 일투족을 다 알고 있는 친구 같은 의사"라며 "환자 가족은 물론, 자녀를 낳으면 아이의 출산과 성장까지도 함께 지켜본다. GP의 좋은 점은 지속적인 관리"라는 점을 특히 강조했다.

GP는 대략 일반의 자격증이 있는 주치의 정도로 생각하면 된다. 쉽게 수다 떨 듯 찾을 수 있는 편한 의사라는 느낌도 전해진다. 그렇다면, 영국의 NHS(National Health Service)에서 GP는 어떤 역할을 하는 걸까?

"3분 진료? 환자 얘기는 언제 들어주나요"초이씨는 '문지기'(Gatekeeper)라고 자신을 표현했다.

"찾아온 환자의 상태를 살펴서, 경미하면 직접 상담을 하거나 약을 처방한다. 중하거나 정밀검사가 필요할 시에는 NHS 병원에 의뢰한다. 위급한 상황이면, 바로 응급 서비스로 연결해준다. 지역사회의 관련 서비스 기관과 연계해 주기도 한다." 환자와 병원(혹은 의료 서비스 기관) 중간에서 의료 자원의 배분 역할을 한다는 것. 초이씨는 "(2차) 병원은 비용이 비싸므로(즉, 나라 예산이 많이 쓰이므로) 무조건 환자를 받기보다 GP가 가운데서 적절히 조율한다"며 "이는 적재적소의 환자 배분과 NHS의 비용절감 효과도 가져온다"고 말했다.

한국에는 GP가 없다고 하자 초이씨는 그럼 사람이 아플 때 어떤 병원을 갈지 누가 결정하느냐고 묻는다. "환자가 스스로 알아서 찾아간다, 허리가 아프면 물리치료사를, 배가 아프면 내과를 찾는다"고 하자 영 이해할 수 없다는 표정이다. 의학적 판단을 환자 본인이 내리는 건 영국에선 있을 수 없는 일이기 때문이다.

초이씨의 GP 클리닉에는 총 5명의 GP가 9000명의 지역 주민을 돌보고 있다. 하루에 평균적으로 35명에서 최대 40명 정도의 환자를 본다. 초진 환자는 기본 30분, 재진이나 일상적인 진료는 기본 10분을 할애한다. 한국에선 한 의사가 하루 200명이 넘는 환자를 보기도 하고 '3분 진료'라는 말도 있다고 하자, 눈이 휘둥그레졌다. 그러면 환자의 고민이나 걱정은 언제 들어주냐는 것이다.

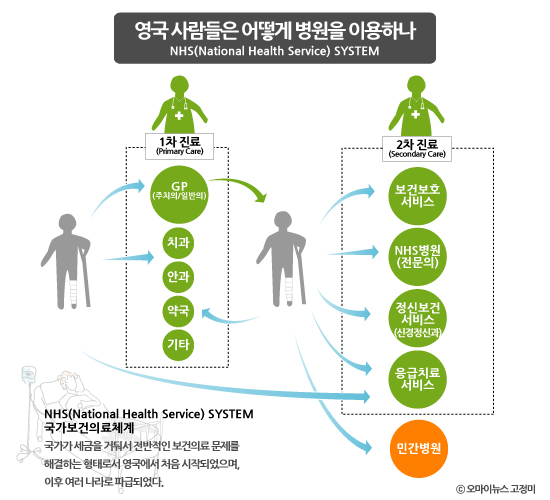

▲영국의 NHS 시스템영국 사람들은 어떻게 병원을 이용하나

고정미

초진 시에는 호소하는 증상뿐 아니라 환자의 과거 병력, 가족력, 생활 습관, 복용 약, 기본적인 신체사항 등을 꼼꼼히 기록하며 확인한다. 지속적인 관리를 위해서다. 진료기록은 NHS 안에서 통합적으로 관리된다. 환자가 NHS병원에 가든, 다른 GP에게 가든 기록은 함께 관리가 가능하다.

초이씨는 약 처방에는 인색하다. 부작용을 잘 고려해야 한단다. 영국의 한국인들은 GP가 약을 잘 안 줘 불만이 많다고 하자 "약을 썼을 때 부작용이 효과보다 크다면, 혹은 약 효과가 제대로 판명되지 않았다면 처방해서는 안 된다"고 잘라 말했다. "항생제는 내성이 생기므로, 가능하면 자연치유를 유도하는 게 정석"이라는 말도 덧붙였다.

환자들 병원 자주 오면... 병원 수입 떨어져요그럼 왜 한국 병원은 약 처방을 당연시할까? 여러 요인이 있겠지만, 그와의 대화 속에서 한 가지 실마리를 찾았다. 매 진료 행위마다 수가를 매겨 과잉진료를 유도하는 한국과는 다른 의료수가체계가 그것이다. 초이씨에 따르면, 영국의 GP는 등록된 환자 수(최대 2000명까지 가능)와 환자들의 건강관리 상태 등을 합산해 1년 치 총액 계약을 맺는다.

"환자들을 많이 진료한다고 많이 받는 구조는 아니다. 등록된 환자 수와 질적 평가를 통해 매겨진다. 또 진료소의 9000명 환자 중 일정 비율은 어린이, 노약자, 만성질환자 등을 꼭 포함시켜 지속적인 건강관리를 해야 한다. 이들 상태가 개선되면 인센티브도 있다." 한국은 환자들이 병원을 많이 찾아야 수익을 올리는 구조다. 반면 영국은 그런 유인동기가 없다. 오히려 환자들이 건강해 병원을 적게 찾을수록 인센티브를 받는다. 그는 또 "GP 1명당 2000명을 넘게 등록을 못하게끔 규정을 정해놔 무턱대고 돈벌이를 위해 환자를 등록할 순 없다"며 "또 환자들은 (일 년에 한 번 정도) GP를 교체할 수 있기 때문에 양질의 서비스를 제공하도록 노력해야 한다"고 말했다.

약을 처방하거나 병원에 의뢰할 때, 판단기준은 무엇일까?

"정부(NICE, National Institute for Health and Clinical Excellence)가 정한 가이드라인이 있긴 하지만, 대개는 재량에 따라 판단한다. 기본적인 원칙은 응급환자는 곧바로, 중환자는 빠른 시간에, 시급하지 않은 경우 조금 여유를 갖고 병원을 이용토록 요청한다. 즉, 환자 상태를 고려해 재량껏 배분하고 있다." 6주 이상된 허리 환자의 경우, 약을 처방하고도 차도가 없거나 좌골신경통 증세를 보이면 곧장 MRI 스캔을 받도록 한다. 물론 두통이 좀 있다고 해서 MRI 스캔을 의뢰하지는 않는다. 가이드라인에 따라 뇌암인지 단순 두통인지를 결정하고 후속조취를 하는 게 일반적이라고. 이후 검사 결과가 디스크로 나오면 신경과 전문의를 만나게끔 조취를 취한다.

▲영국 런던에 있는 한 GP(General Practitioner, 일반의) 클리닉을 <오마이뉴스> 특별취재팀이 직접 찾아갔다.

남소연

실제 GP의 역할과 권한은 막중해 보였다. '재량껏' 배분한다는 건, 그에게 NHS 운영의 핵심 키가 쥐어져있다고 해도 과언이 아니다. 또 한 환자를 진료하고 배분할 땐, 의학적인 판단 외에 다른 목적(영리추구 등)은 개입되지 않는다고도 말했다.

재차 그는 특별한 처치나 처방이 아니라, 환자들과 그냥 대화를 함께 나누는 것도 중요한 의료적인 행위임을 강조했다. 그는 중한 상태가 아님에도 병원 의뢰를 부탁하는 환자에 대해 "대부분은 근심이 많은 환자들로, 근심의 뿌리를 잘 찾는 게 중요하다"며 "무조건 병원으로 보내기보다, 병을 잘 설명하고 정보를 함께 나누는 과정을 통해 해결해 가는 게 중요하다"고 말했다. 병원과 약보다는 관계와 관심으로 풀어야 할 경우도 많다는 것이다.

요트 있는 미국 의사들, 절대 부럽지 않다"전문의인 남편이 학회 때문에 미국 마이애미에 갔다가 깜짝 놀랐다. 같은 일을 하는 미국 의사들이 요트까지 있더라. 미국이나 다른 나라처럼 돈을 많이 벌지는 못하지만 그래도 영국에선 상당히 높은 편이다."직업에 대한 만족도를 묻자, 초이씨는 잠시의 머뭇거림도 없이 "매우 만족한다"고 말했다. 신이 왜 나를 세상에 오게 했는지, 존재 이유에 대해 답을 구할 수 있는 일을 하며 살 수 있음에 항상 감사하다"는 것이다. 그는 의사라는 직업은 돈이 아닌 사회적인 소명감 없이는 할 수 없다며 넉넉한 웃음을 지어 보였다.

<오마이뉴스> 유러피언드림 영국편 특별취재팀 : 남소연·박순옥 기자, 송주민 시민기자

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기