▲북극의 빙하 -<세상 끝의 풍경들> 150쪽-

임윤수

끼니때마다 식탁에는 국과 밥, 대여섯 가지의 반찬이 정갈하게 차려집니다. 밥을 차려놓고 식사를 하라고 하면 식탁 앞으로 가 의자를 꺼내놓고 앉아 습관적으로 식사를 했습니다. 식탁에는 노각김치가 올라왔습니다. 늙은 오이를 손질해 소금에 살짝 절여서 갖은 양념을 넣고 조물조물 무친 노각김치가 아삭아삭합니다. 된장을 풀고 해물 몇 가지를 넣어 보글보글 끓인 찌개는 칼칼합니다.

얼마 전까지는 식사를 할 때마다 입버릇처럼 국이 조금 짜다느니, 밥이 조금 되다느니하며 차려진 음식을 놓고 투정 같은 평을 했습니다. 하지만 지금은 그렇지 않습니다.

쉽다고 생각했던 조리, 끓이고 보니 '라면죽'대학생 때 잠깐이나마 자취를 한 적도 있고, 여기저기 싸돌아다니며 버너로 밥을 해 먹던 경험도 있기에 반찬을 하고 밥을 하는 것쯤 별거 아니라고 생각했는데 그게 아니란 걸 얼마 전 절실하게 경험하는 일이 있었습니다.

혼자서 끼니를 해결해야 하는 날이 있었습니다. 모처럼 라면이나 끓여 먹을 거라고 생각하고 물이 끓는 냄비에 라면을 넣었습니다. 이어 송송 썬 파를 넣고 달걀 두 개를 깨 휘휘 저으며 넣었더니 국물이 보글거리며 끓던 냄비 속이 뻑뻑해졌습니다. 면과 계란이 엉기며 죽처럼 뻑뻑해져서 결국은 숟가락으로 퍼 먹어야 하는 상황에 이르렀습니다. 라면죽을 만든 셈이죠.

그 일이 있기 전까지는 노각김치 하나를 만들기 위해 늙은 오이를 사오고, 껍질을 벗겨 다듬고, 적당한 크기로 썰어 소금에 절이고, 파를 다듬어 썰고, 마늘을 다지고, 고춧가루 등을 챙겨서 양념을 준비해 간을 봐가며 무쳐야 한다는 건 생각하지 않았습니다.

하지만 라면을 라면죽으로 끓여 먹은 후로는 조리 과정의 수고를 알게 됐기에 설사 반찬이 조금 짜거나 싱겁더라도 음식을 만드는 과정에 들어갔을 손길과 수고를 연상하며 맛있게 먹고 있습니다.

음식만 이런 게 아닙니다. 텔레비전에서 방영되는 영상물 또한 음식과 비슷합니다. 한 편의 다큐멘터리가 방영되기까지는 맛난 음식을 조리하는 과정 못지않게 기획하고, 준비하고, 검토하고, 촬영하고, 편집하고, 확인하는 등으로 여러 단계의 과정을 거쳐야 할 것입니다.

하지만 대개 사람들은 이런 과정과 수고가 있었다는 것은 생각하지 않고 즉흥적으로 재미가 없다느니 완성도가 떨어진다느니 하며 자신의 취향이나 눈높이로 반찬 투정을 하듯 영상물을 평가하는 일도 없지는 않으리라 생각됩니다.

<아마존의 눈물> <남극의 눈물>에 감춰진 뒷담화

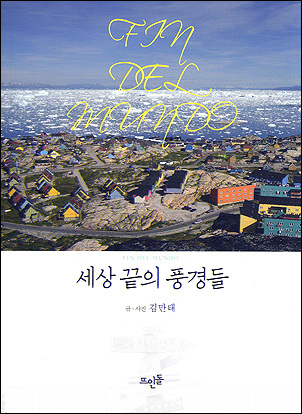

▲<세상 끝의 풍경들> 표지

뜨인돌

김만태가 쓰고 찍고, 뜨인돌에서 출판한 <세상 끝의 풍경들>은 2009년 12월 18일부터 2010년 2월 5일까지 인기리에 방영된 <아마존의 눈물>과 2011년 말부터 방영된 <남극의 눈물>에 얽힌 숨은 그림, 뒷담화가 담겨 있습니다.

"호텔 로비로 들어서는데 오른편으로 요란한 기계음과 불빛들이 시선을 잡아끈다. 쉴새없이 올라가는 숫자들과 돌아가는 과일들, 민첩한 시선들과 분주한 손가락들, 그리고 능숙한 손놀림으로 카드를 주고받는 사람들. 카지노다.맙소사! 바람과 새들의 땅, 짙은 우수와 낭만이 가득하다고 여겼던 세상의 끝 푼타 아레나스에 돈 놓고 돈 먹는 카지노가 들어서다니! 마음 한구석으로 휑한 바람이 지나간다. 땅거미가 내리기 시작하자 두툼한 손지갑을 든 중년의 남녀들이 속속 카지노로 들어간다. 한눈에 보기에도 관광객이 아닌 이곳의 주민들이다. 세상 끝에 있는 카지노가 행여 그들의 생활을 끝장내지나 않을지 걱정스럽다. 7년은 결코 짧은 시간이 아니었다."(본문 23쪽)"지구상 유일한 분단국가인 대한민국의 DMZ(비무장지내)도 아니고, 서울에서 꼬박 3일이 걸려 도착한 이곳에 지뢰밭이 존재하다니! 믿기지 않는 풍경이다. 저 어마어마한 면적의 지뢰밭은 포클랜드 전쟁이 남긴 씁쓸한 흔적일 것이다. 섬뜩한 철망 너머로 양들만이 용케 느긋한 식사를 즐기고 있다."(본문 31쪽)반찬을 만들다 보면 칼에 손을 베고, 달아오른 프라이팬을 무심코 잡았다 화상을 입는 일이 생기듯 저자 김만태 역시 <아마존의 눈물> <남극의 눈물>을 촬영하는 과정에서 예기치 않은 일을 경험하게 되고 사고에도 노출됩니다.

촬영지까지 찾아가는 여정은 지루하고 고단합니다. 낯설고 물선 극지에서의 생활은 제한적이고 불편합니다. 극지의 풍광, 극지에서의 하루하루는 경이로울 만큼 신비롭습니다. 그런 과정에서 눈으로 보고 가슴으로 느끼며 몸으로 경험한 내용을 뒷담화를 하듯 조곤조곤 풀어놨습니다.

7년 만에 다시 찾은 남극에서 돈 놓고 돈 먹는 카지노를 본 저자의 마음에는 우리나라 태백에 있는 카지노, 그 카지노에서 들려오는 온갖 병폐가 아른거렸을지 모릅니다. 포클랜드 전쟁의 잔상으로 남아있는 지뢰밭에서는 대한민국의 DMZ에 서린 아픔과 한을 떠올리고 있었음이 분명합니다.

저자는 손바닥만 한 천 안쪽까지 봤다

▲손바닥 만한 천으로 아랫도리를 가린 야노마미 마을 여인 <세상 끝의 풍경들> 143쪽-

뜨인돌

"남극의 한가운데 뜨거운 물이 솟아나는 온천이 있다면 믿을 수 있을까. 거짓말처럼 들리겠지만 사실이다. 디셉션 섬(Deception Island)에 가면 하얀 김이 모락모락 피어오르는 야외 천연 온천이 있다."(본문 90쪽)"꼬마들이 몰려가는 뒤로 갓난아이에게 젖을 물리고 앉아 있는 야노마미 여인 둘이 눈에 들어온다. 놀랍게도 그들은 아무것도 입지 않은 채 태연하게 가슴을 드러내고 우릴 올려다본다. 아랫도리의 중요한 부위만 겨우 손바닥만 한 천으로 가렸는데, 그 안도 역시 아무것도 입고 있질 않아서 뭔가를 가리려고 하는 의도 자체가 무색할 지경이다. 눈을 어디에 둬야 할지 잠시 당황했지만 올려다보며 수줍게 미소 짓는 그들의 얼굴을 보니 문득 미안한 마음이 든다."(본문 137쪽)"자세히 살펴보니 물감이 아니라 물고기 떼다. 믿기지 않을 정도로 수많은 물고기들이 끝없는 행렬을 이루어 물속을 행진하고 있다. 제스퍼의 배를 쫓느라 미처 알아채지 못했을 뿐, 이제 보니 바다 속 전체가 물고기들로 가득 차있다. 물 반 고기 반이 아니라 물 30에 고기 70쯤 되는 것 같다."(본문 151쪽)선박이 충돌하는 사고로 순간적이나마 실종된 후배의 행방을 찾는 과정은 공포감이 느껴지는 초조함이고, 고가의 카메라가 수장됐다는 결과는 아깝다는 마음을 감출 수 없는 아쉬움입니다.

▲야노마미들이 집단으로 거주하는 '말로카'라는 집

뜨인돌

손바닥만 한 천으로 아랫도리의 중요한 부위는 가렸으되 아무것도 입지 않을 것을 확인한 저자의 눈은 수컷으로서의 본능이었고, 눈을 어디에 둬야 할 정도로 당황해하며 미안한 마음이 들었던 건 절제된 지성을 바탕으로 한 이성의 표출이 아닐까 생각됩니다.

<아마존의 눈물> <남극의 눈물>을 촬영한 김만태의 글과 사진으로 엮은 <세상 끝의 풍경들>을 읽게 되면 한 편의 다큐멘터리에 저런 애환과 엄청난 수고가 있었다는 것을 알게 될 것입니다.

그리고 영상에서는 보이지 않았지만 남극과 북극 그리고 아마존에 감칠맛 나게 스며있는 풍광과 사람 사는 모습, 책자 구석구석에 스며있는 촬영 기자들의 숨 가쁜 발놀림과 영혼을 느끼게 되리라 기대됩니다.