▲북한 해상군사경계선 설정을 보도한 <동아일보> 기사지난 1977년 8월 1일 해상군사경계선 설정에 관한 북한의 발표는 우리 정부의 영해법 제정의 배경이 되었다.

동아일보

그간 정부당국은 1953년 휴전협정 체결이후 유엔군사령관 클라크 대장이 설정한 NLL에 대하여 '실질적 해상경계선', '북방한계선', '남북해상불가침경계선' 등의 모호한 용어를 혼용하여 왔다. 최근에 새누리당 박근혜 대통령 후보는 '서해의 생명선', '국토선'이라는 용어도 사용했다. '영토선' 내지는 '영해선'이라는 명확한 국제법적 용어 대신에 이런 애매한 용어를 사용하게 된 배경을 추적해보자.

서해상의 영해문제가 모호하게 된 것은 박정희 대통령 시절인 1977년 제정된 영해법에서 기인한다. 영해법안이 국회에 제출된 이후에 작성된 국회 외무위원회의 '영해법안 심사보고서'에 그 문제가 적나라하게 지적되어 있다.

국회 외무위원회 김병훈 전문위원이 작성한 심사보고서에 따르면 "영해법의 실질적이고도 필수적인 요건이라고 할 수 있는 사항임에도 불구하고 본 영해법안의 초안에는 해협, 기선, 접속수역, 인접국 또는 대향국과의 경계선이 명시되어 있지 않거나 구체적 언급이 회피되어 있어 본 영해법안으로는 어디까지가 우리나라의 영해이고 타국과의 경계는 어디에 위치하는지 알 수 없음"이라고 지적했다.

즉, 법안이 제출됐지만 이 법안만으로는 우리나라의 영해가 어디까지 설정하는 것인지를 전혀 알 수 없다는 지적이었다. 이러한 문제는 국회 외무위원회 법안심사과정에서도 지적되었다. 당시 여당인 민주공화당의 서인석 의원은 외무부장관에게 "영해도안(領海圖案)을 내일까지 한 부 만들어 내주실 것, 그리고 주변국가의 영해도 효력을 발생한 해도를 내일까지 내주실 것"을 요청하는 상황까지 연출되었다.

영해법은 지난 1977년 10월 5일 정부제출 법률안으로 국회에 제출되어 국회 외무위원회의 심의를 거쳐 같은 해 12월 31일 제정되었다. 영해법안이 갑자기 국회에 제출된 배경에는 그해 8월 1일 북한이 이른바 해상군사경계선 선언에 대한 대응이라는 점은 국회에 출석한 박수길 외무부 조약국장의 국회 외무위원회 법안설명과정에서 확인된다.

박 국장은 영해법안에 대한 외무위원회 설명에서 "77년 8월 1일에는 그들(북한)도 세계추세에 따라서 소위 200해리 경제수역을 선포한 바 있습니다. 이와 관련해서 참고적으로 드릴 것은 동일 그들은 경제수역을 지키기 위해서 군사경계선을 설정한다고 발표"했다고 언급함으로서 영해법안 제출이 북한의 해상군사경계선 선포와도 연계되어 있음을 밝혔다.

국회 외무위원회에서 영해의 영역을 구체화하지 못한 논란이 있었음에도 불구하고 정부가 제출한 법률안은 시행일자를 구체화하는 내용만 수정한 상태에서 통과됐다. 1977년 12월 16일 국회 본회의에 영해법안이 상정되자 야당인 신민당의 엄영달 의원은 법안 반대토론을 신청하여 법안의 문제점을 조목조목 지적하였다. 특히 엄의원은 영해법안에 서해 5개 도서문제에 대해 법안에 아무런 언급이 없다는 점을 분명하게 지적하였다. 그의 국회 본회의 발언내용을 인용해보자.

"북괴는 서해도(西海島)의 연안해를 그 위치상으로 보아서 북괴 측 육지에 가깝다고 해서 그 인접수역이 그들의 영해라고 생떼를 쓰고 있는 판국인데 왜 우리 측은 서해 5도에 관해서 영해법안 속에 아무런 언급이 없다는 말입니까? (중략) 왜 우리 정부는 대북괴 관계에 있어서도 대일본 관계에 있어서도 이렇게 소극적이며 이렇게 애매한 태도만을 계속 취해야 한단 말입니까? 본 의원은 도저히 이해가 가지 않는 점입니다."엄 의원의 이러한 절규에도 불구하고 정일권 국회의장은 토론종결을 선포하고 이의 여부만 물은 상태에서 가결을 선포했다. 엄 의원의 지적은 이후 해양법 학자들의 학문적 평가에서도 매우 정당했음이 입증된다.

태안반도 소령도 이북해역, '영해' 선포 안 해... 국제적 권한 없어

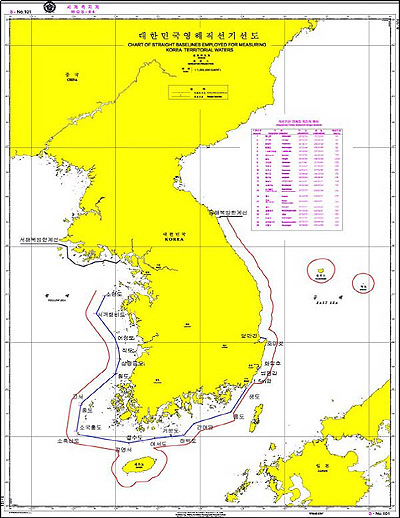

▲영해직선기선도우리나라 영해직선기선도에 나타난 서해상 최북단 영해 직선기선의 기점은 인천시 옹진군 덕적면 소령도(북위 36도 58분 38초, 동경 125도 45분 02초)로 서해북방한계선(NLL)과는 연결되어 있지 않다.

국토해양부

영해법이 국회에서 통과된 이후 1978년 9월 20일 정부는 영해법 시행령을 공포하게 된다. 이 시행령에서 영해선의 기준점이 되는 영해 직선기선의 기점이 발표된다. 시행령에 명시된 직선기선의 기점은 서해상 영해의 기준을 더욱 모호하게 만들었다.

동해 NLL부터 경북 포항 영일만의 달만갑까지는 도서가 없기 때문에 해안의 최저조선(썰물 때 노출된 육지와 바다가 접하는 선)을 기준으로 12해리의 영해가 정해지게 된다. 그러나 동해의 달만갑부터 총 23개의 영해설정의 기준이 되는 직선기선 기점이 발표되는데, 서해상 최북단 영해 직선기선의 기점은 충남 태안반도 앞바다의 소령도(북위 36도 58분 38초, 동경 125도 45분 02초)까지만 설정했다. 이 시행령의 기준점에 의한 영해기선을 기준으로 12해리가 우리나라의 영해로 국제적 인식을 받게 된다.

국립해양조사원이 제작한 정부의 공식 영해도인 '대한민국 영해 직선기선도'에 따르면 동해상의 울릉도와 독도까지 영해로 선포되어 있는 반면 서해상은 충남 태안반도 앞의 소령도를 기점으로 서쪽으로 12해리까지만 영해로 선포되어 있음을 확인할 수 있다. 즉, 충남 태안반도 이북인 경기만 일대, 쉽게 말해 인천 앞바다도 영해로 선포되지 않았음을 확인할 수 있다.

영해선포는 국내법인 '영해법'(현행 '영해 및 접속수역법')과 국제법인 '해양법에 관한 국제연합 협약'의 기준에 따르게 되어 있다. 1982년 4월 제3차 유엔 해양법회의에서 채택되고 1994년 11월에 발효된 '해양법에 관한 국제연합 협약'에 따르면 "이 협약에 따라 결정된 기선으로부터 12해리를 넘지 아니하는 범위에서 영해의 폭을 설정할 권리를 가진다"고 명시하고 있다.

또한 협약 제16조 해도 및 지리적 좌표목록(영해기점)에 대한 규정에 따르면 영해기선과 영해선은 해도에 표시하거나 지리적 좌표목록의 공표를 명시하고 있으며, 이러한 해도나 지리적 좌표목록을 UN 사무총장에게 기탁(deposit)하도록 명시하고 있다.

우리나라는 지난 1995년 12월 1일 국회 비준을 거쳐 1996년 2월 28일부터 이 협약이 발효되었다. 이에 따라 유엔사무총장에게 제출한 지리적 좌표목록도 영해 및 접속수역법 시행령에서 명시한 내용과 동일하다.

해양에서의 경계선은 육안으로 확인할 수 없기 때문에 해도 또는 지리적 좌표목록이 영해선의 기준이 된다. 또한 해양은 육지와 달리 세계 각국의 선박이 항해를 하기 때문에 우리가 유엔에 제출한 좌표목록이 영해의 국제적 기준이 되는 것은 상식이다. 즉, 우리나라가 스스로 서해 충남 태안반도 소령도 이북해역을 영해로 선포하지 않았기 때문에 국제적으로 영해의 권한을 행사할 수 없게 된 것이다.

중국 어선 꽃게잡이도 막을 근거 없어... '해상경계선' 확정 시급

▲한중어업협정 경계선 및 한국영해지난 2008년 8월 한국과 중국 간에 체결된 한중어업협정에 따른 중국측과도수역, 한중잠정조치수역, 한국측과도수역의 경계선과 한국영해 경계선을 함께 나타낸 지도에서도 서해5도 지역은 빠져았다.

Mapbox

이는 서해에서의 경제적 문제와도 직결된다. 지난 2001년 6월 30일 발효된 '한-중 어업협정'의 한국 측 과도수역 좌표의 최북단 위도가 북위 35도 30분(소령도 좌표 북위 36도 58분)으로 설정됨으로서 꽃게잡이철에 중국어선이 백령도 인근해역에서 마음대로 조업을 할 수 있게 된 것이다. 영해기점을 소령도까지만 설정한 문제는 정부의 담당 공무원과 학자들에 의해 이미 여러차례 제기되었다.

2008년 국토해양부 해양영토과 공무원 김백수, 국립해양조사원 측량과 박병문 등이 집필한 <한반도 주변 영해기점 및 기선에 관한 연구 ; 한국, 중국, 일본을 중심으로>(The Journal of GIS Association of Korea, Vol. 16, November 2008)라는 연구논문에서 "소령도(23번 기점)에서 소청도와 백령도를 잇는 추가 구역 설정 등을 검토하여야 한다"고 지적하였다.

또한 해군 법무차감, 제3차 유엔해양법회의 한국대표와 한국해양대학교 교수를 지낸 김영구 박사는 "서해에서 남북한의 해상경계선을 명확히 획정하려면 소령도로부터 최소한도 장산곶까지 최외단 도서를 연결한 직선기선을 설정하여 그 기선으로부터 12해리의 영해 범위를 명시한 후에 서해 6개 도서 주변의 남북한 해상경계선을 정해야 할 것"이라고 밝혔다.

이어 김 박사는 소령도 이북해역의 직선기선 기점이 되는 5가지 방안을 제시하고 그 가운데 소령도-하산도-소연평도-웅도-소청도-대청도를 잇는 직선기선의 획선이 가장 합리적 방안이라고 주장하였다. 영해법안이 국회 본회의에 상정된 이후 반대토론에 나섰던 엄영달 의원의 절규에 가까운 지적이 옳았다는 전문가의 뒷받침인 셈이다.

최근 영해직선기선 기점이 소령도까지만 설정된 이유를 밝히기 위해 국토해양부 해양영토과 담당공무원에게 문의했다. 담당공무원은 "아마도 NLL 때문에 그렇게 설정된 것으로 보여진다. 소령도 이북 해역은 영해선포가 미결상태로 봐야 하는 것이 아닌가?"라고 모호한 답변으로 일관했다.

영해는 우리 국민의 소중한 자산이다. 우리가 조그만 토지를 구입해도 등기를 함으로서 효력을 갖는 것과 마찬가지로 영해문제도 우리 스스로 우리의 영해 범위를 선포할 때 그리고 이를 유엔 사무총장에게 기탁할 때 비로소 우리가 지키고 권리를 행사할 수 있는 영해가 되는 것이다.

이제라도 늦지 않았으니 국회와 정부는 '영해 및 접속수역법'을 개정하여 우리의 영해범위를 법률로 명확히 설정하는 작업을 시작해야 한다. 이는 이미 고인이 된 전직 대통령의 NLL 관련 발언 공개를 놓고 논쟁하는 것보다 훨씬 시급하고 중대한 문제이다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글

"모든 시민은 기자다!" 오마이뉴스 편집부의 뉴스 아이디

공유하기

NLL이 국토선? 인천 앞바다도 우리 '영해' 아니다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기