▲나라는여자-임경선

권순지

그녀의 산문집을 두 번째 만났다. <나라는 여자>는 이전의 산문집에서 내비쳤던 그녀를 그대로 떠올리기에 충분했다. 그래서 좋았다. 글로 확인되는 그녀의 일관된 태도에서 즐겨가는 단골 미용실에 머리를 하러 간 듯, 편안하면서 또 설레는 기분을 느꼈다.

미용실에 간다는 건, 그간 고수해왔던 헤어스타일에서 이탈하여 새롭게 변신을 할 수도 있다는 가능성에 대한 설레임이 있다. 그런데 그 미용실이란 설레는 단어 앞에 '단골'이란 수식을 덧붙여주면 편안함이 섞인다. 나에게 꼭 맞는 머리를 해줄 수 있는 전문가가 그곳에 있다는 안도와 편안함.

그녀의 산문집을 또 한번 읽어 내려가면서, 그녀가 단골 미용실만큼이나 설레며 편안한 주제의 글을 주로 쓴다는 것을 느꼈다. 스스로 '나'를 통찰할 수 있게 만드는 편안함과 그 통찰의 깊이가 더해질수록 느껴지는 설렘. 그녀 글의 매력인 것이다.

'나'를 마주하고 '나'에 대한 이야기를 한다는 것은 어찌 보면 가장 통속적인 주제이다. 한편으론, '나'에 대해서 늘상 고민하는 현대인들의 구미를 당기기에 충분한 주제로도 느껴졌다. 그렇다고 자서전이나 자기계발 느낌의 요소는 없어서 세련되기까지 해보인다. 충분히 그녀다운 느낌의 자기고백 산문집인 것이다.

'자뻑'과 '자학'쉴새 없이 읽어내려가다보니, 별로 마주하고 싶지 않은 내가 보였다. 작가, 그녀 말대로 '자뻑'과 '자학'이 항상 공존하는 존재의 보편적 사람들, 그 속엔 나도 있다. 살아가는 순간순간을 놓치지 않고 '나'와 마주해본 적이 있는 사람이라면 '자뻑'과 '자학'이 반복되며 진행되는 인생의 달콤쌉싸름한 맛을 기억해낼 수 있을 것이다. '자뻑' 혹은 '자학'의 기준은 사람마다 다를 수 있겠지만, 스스로 그것들을 경험했노라고 인정할 수 있다면 그런 사람들은 충분히 자기 자신에게 솔직한 편이라고 얘기해주고 싶다.

나의 경우엔 이랬다. '자뻑'의 시기엔 내가 스스로를 인정했으니, 그럼 또 누군가에게도 인정받고 싶어지는 심리가 연달아 작용했지만, '자학'의 시기엔 그 반대로 내가 나에 대해 실망하고 그런 나를 인정하기 싫고 받아들이기 힘드니까, 남들은 날 위로해줬으면 하는 자기연민이 늘 따라왔다. 그녀가 책에서 언급한 내용처럼 가장 위험한 '자기연민'에 빠져들게 되는, 정말 추잡하고 시시해져버린 나를 마주하게 되는 '자학'의 시기가 내게도 제일 위험한 시기였다.

다행하게도 여기에 '자기연민'을 벗어나는 길엔 자발적 성실함이 원료로 작용한다는 것에 대한 경험적 공감이 더해지니, 어쨌든 끊임없이 자뻑과 자학의 경계를 넘나들며 나를 완성해 나간다는 것은 무척 중요한 일이라는 것을 그녀 덕분에 새삼 깨닫게 된다. 그러므로 더 이상 마주하고 싶지 않은 나는 보이지 않았다. 자발적 성실함이라니! 자존감이 높아진 스스로를 칭찬할 수 있는 수식들 중, 꽤 매력적인 수식을 하나 발견한 느낌이었다. 그것은 지금의 '나라는 여자'에게 꼭 있었으면 하는 수식이었다.

▲나라는여자-임경선

권순지

성실한 사랑론자

그녀의 자발적 성실함은 사랑에도 작용되었나보다. 한 사람, 즉 연애상대에게 성실하다는 것, 그것은 꽤 열정적인 종류의 사랑이었다. 그녀가 했던 성실하고 열정적인 사랑이 담담하고도 묵직하게 표현된 글을 읽다보니, 매번 열정이라는 강렬한 원료 없이는 불가능한 사랑을 했던 조금 더 어렸던 내 모습이 떠올라 피식 웃기도, 울컥 눈동자를 적시기도 했다.

사랑이 끝날 때마다 세상이 끝난 것 마냥 눈물로 밤을 지새우며 모든 간섭과 참견을 묵살하고 온전히 나만의 세계로 침잠하던 그 순간들. 그런 종류의 순간들이 떠올라 눈시울이 뜨거워지는 순간, 그녀의 글 그림자에 내가 드리워져 있는 것만 같았다.

때때로 난, 나를 잃어가고 있는 듯한 느낌을 받을 정도로 어떤 한 사람을 사랑하고 있다는 것을 느낄 때마다 행복하기도 했지만 동시에 불안감이 엄습하는 기분을 경험했다. 언젠가 사랑이 끝나면 '나'는 어떻게 또 되돌릴 것인가에 대한 불안 말이다. 사랑을 할 때만은 '그 사람'이 곧 '나'이고 '나'라는 사람이 곧 '그 사람'이었으므로. '그 사람'과 헤어지려면 '그 사람'과 동일시되었던 '나'와도 작별해야 했다.

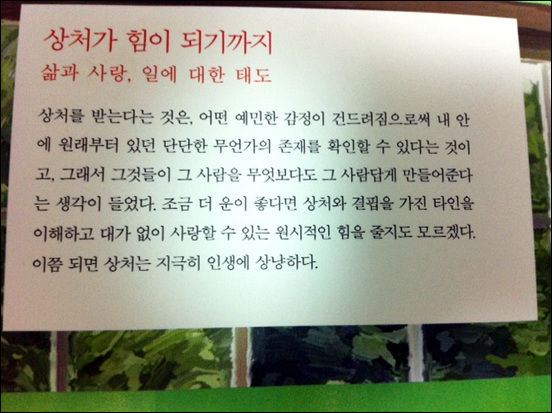

오히려 그 사람과의 이별보다 나와의 이별이 더 힘들었던 건지도 모르겠다. 사랑을 하기 전의 내가 어디로 갔는지 모르겠다는 느낌에 두려워서 펑펑 울고만 싶었던 그날들의 그 경험들이 떠올랐다. 그리고 고맙게도 그녀의 사랑을 읽다보니 자연스레 내 사랑의 상처를 비롯한 모든 기억들에 스스로가 단단함을 부여하고 있었다. 그녀 말대로 이쯤 되면 상처가 인생에 지극히 상냥한 셈인가?

그럴 일은 없는 게 좋겠지만, 살면서 한 번도 사랑을 경험해보지 못한 사람이라면 그녀의 이야기가 무지 지루하고 짜증이 날 정도로 재미가 없을 수도 있겠다. 그녀의 글에는 사랑을 충분히, 그리고 독하게 해본 사람만이 느낄 수 있는 그 무언가가 기본적으로 깔려 있기 때문에 어찌 보면 어렵다. 또 어찌 보니 그녀가 이 책을 이정표 삼아 '사랑'과 '상처'에 관대한 또 다른 이들의 품에 달려가려고 했다는 생각도 해본다. 만약 그렇다면 '나라는 여자'는 그녀를 흔쾌히 반갑게 안아주리라.

나라는 여자 - 소녀가 어른이 되기까지 새로운 개인의 탄생

임경선 지음,

마음산책, 2013

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

생애, 문화, 다양한 사회현상에 관해 공부하고 씁니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기