▲경기도 안산시의 한 가구공장에서 한 이주노동자가 일을 하고 있다. 버마 이주노동자 K씨는 이곳에서 3개월 동안 일했지만, 제대로 된 월급을 받지 못했다.

선대식

[기사 수정: 14일 오후 6시 49분]버마 이주노동자 K(24)씨는 며칠 전 고향에 전화했다. K씨는 부모님에게 "돈을 부쳐 달라"고 했다. 한국으로 돈 벌러 간 아들이 돈을 부쳐달라고 하자, 부모님은 "어떻게 된 일이냐"고 되물었다. K씨는 "한국에서 3개월 동안 일하면서 5만 원을 받았다, 이마저도 2명의 이주노동자와 함께 사용했다"고 말했다. 그는 "버마 친구들에게 돈을 빌려 생활했다"고 토로했다. 그의 부모님은 할 말을 잃었다.

K씨는 지난해 12월 중순 고용허가제를 통해 한국에 들어왔다. K씨와 버마 이주노동자 2명은 경기 안산시에 있는 B사의 가구공장에서 일했다. 하지만 이들은 지금껏 제대로 된 월급을 받지 못했다. 그가 가장 잘하는 한국말은 "사장님, 우리 월급 언제 나와요?"다.

이들은 또한 살인적인 노동 강도를 감내해야 했다. 매일 오전 7시 30분께 일을 시작해, 늦은 밤에야 숙소로 돌아갈 수 있었다. 지난 한 달 동안 2~3번 쉬었다. 몸과 마음은 이미 곪을대로 곪았다. K씨는 "큰 기대를 품고 한국에 왔는데, 기대가 실망으로 바뀌었다"고 한숨을 내쉬었다.

그는 지난 12일 회사에서 나왔다. 현재 인천 부평구의 한 버마 절에서 생활하고 있다. 새로운 직장을 찾기까지 이곳에서 지내기로 했다. K씨를 돕고 있는 버마 인권활동가 소모뚜씨는 "버마 이주노동자들이 3개월 동안 착취당하고 노예 생활을 했다, 제가 처음 한국에 온 19년 전과 별반 달라진게 없다"고 안타까움을 토로했다.

3개월간 월급 대신 '식료품 2만원과 용돈 3만원' 받아기자가 K씨를 처음 만난 것은 지난 1일 밤 소모뚜씨 사무실에서였다. K씨를 비롯해 앳된 모습의 버마 이주노동자 3명이 쭈뼛쭈뼛 사무실로 들어섰다. 소모뚜씨가 버마말로 "저녁을 먹었느냐"고 묻자, 이들은 일을 마친 뒤 포장마차에서 떡볶이 3000원어치를 시켜 나눠 먹었다고 답했다. 소모뚜씨는 이들에게 버마식 쌀국수 몽힝카를 내밀었다. 이주노동자들은 3분 만에 허겁지겁 자신의 그릇을 깨끗이 비웠다.

K씨는 버마 수도인 양곤 인근의 농촌지역인 바고에서 나고 자랐다. 농사일을 하던 그는 집안에 도움이 되고자 한국행 비행기를 탔다. 지난해 1년 동안 농사일을 포기하고 도시에서 한국어 공부를 했다. 많은 돈을 썼지만, 기대가 컸던 탓에 한국에 갈 날을 손꼽아 기다렸다. 그는 "민주화된 한국은 외국인 차별이나 착취가 없는 좋은 나라라고 들었다"고 전했다.

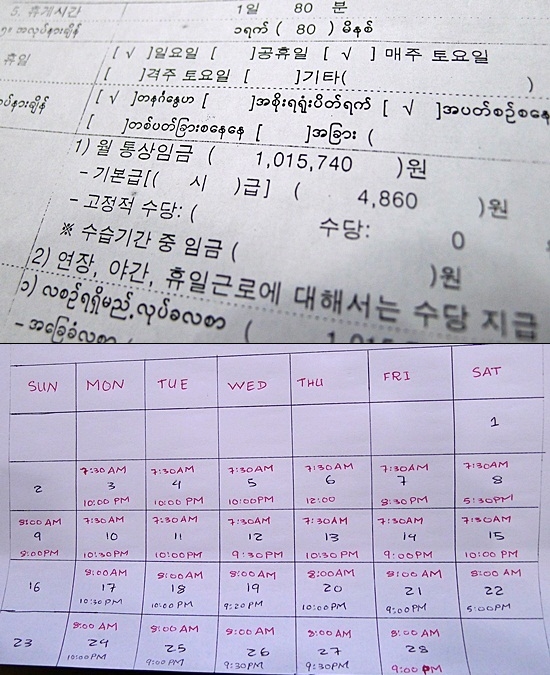

특히, 고용계약서는 K씨에게 '한국은 좋은 나라'라는 인상을 심어줬다. 지난해 10월 K씨와 회사가 맺은 계약서에는 오전 7시 30분부터 오후 4시 30분까지 8시간씩 일하고 주말에는 쉰다고 나와 있다. 그해 최저임금인 시간당 4860원이 적용돼, 한 달 월급은 101만5740원이었다. 연장·야간·휴일 근로수당도 있었다. K씨는 "버마 고급인력의 월급이 20만~30만 원인 것을 감안하면, 고향에 큰돈을 부칠 수 있을 거라는 기대가 있었다"고 말했다.

그는 지난해 12월 18일 인천공항에 내렸다. 중소기업중앙회에서 2박 3일 동안 교육을 받은 뒤, 곧바로 일했다. 하지만 첫날인 21일부터 고용계약서는 지켜지지 않았다. 토요일인데도 회사는 그에게 일하러 나오라고 했다. 오전 7시 30분에 시작한 일은 밤 9시 30분이 돼서야 마무리됐다. 일요일인 이튿날에도 일해야 했다.

같은 달 24일에는 오전 7시 30분에 출근해, 이튿날 새벽 2시까지 일했다. K씨는 "일을 안 하겠다고 하면, 사장은 '버마로 돌려보내겠다'고 협박했다"며 "사장은 노골적으로 밤늦게까지 일을 시키기 위해 외국인 노동자를 쓰는 것이라고 말했다"고 전했다. 강도 높은 노동은 계속됐다. 몸이 아파도 병원에 가지 못했다. 공장을 가득 채운 톱밥도 K씨를 힘들게 했다. 그래도 고향에 있는 가족을 생각하며 근근이 버텼다.

지난 1월 15일 첫 월급날. 통장에 월급이 들어오지 않았다. K씨는 사장에게 월급을 달라고 말했지만, 사장은 "곧 주겠다"고 답했다. 며칠 뒤 "돈이 없어 먹을거리를 살 수가 없다"고 하자, 유아무개 사장은 슈퍼마켓에서 3만 원어치의 라면·달걀·우유 등을 이들에게 사줬다. 이어 "용돈을 하라"며 1만 원짜리 지폐 두 장을 건넸다.

설 연휴 후, K씨는 다시 사장과 만났다. 유 사장은 "가구가 팔리면 월급을 주겠다"고 말했다. 하지만 이후 가구가 모두 팔려나갔지만 월급을 들어오지 않았다. K씨는 "인력사무소를 통해 일하러 오는 우즈베키스탄 이주노동자들에게는 매일 일당을 준다"면서 "우리에게 돈을 주지 않을 이유가 없는데도 돈을 주지 않고 있다"고 말했다. K씨를 비롯한 이주노동자 3명은 겨우내 단 5만 원으로 버텼다.

고용노동부, 임금 체불 인정... 사업장 변경 결정

▲버마 이주노동자 K씨와 B사가 맺은 고용계약서(사진 위)와 달리, K씨는 임금을 제대로 받지 못했을 뿐 아니라, 살인적인 노동에 시달려야 했다. 아래 사진은 K씨가 지난 2월 직접 쓴 근무일지다.

선대식

'코리안 드림'은 없었다. K씨는 한국에서 빚쟁이가 됐다. 월급을 받지 못하자, 같은 고향에서 온 친구들에게 35만 원을 빌렸다. K씨는 "일이 힘들고 부당한 대우를 받아도 고용허가제 때문에 마음대로 다른 회사로 갈 수 없었다"면서 "육체적으로, 정신적으로 너무 힘들었다"고 전했다.

K씨만 최근에야 고향에 임금 체불 사실을 알렸다. 고향에 있는 K씨의 부모님은 아들 걱정에 잠을 이루지 못했다. 이마저도 부모님과 전화 통화를 제때 하지 못해, 부모님의 걱정을 키웠다. 사장이 외국인 등록증을 돌려주지 않아 휴대전화를 만들지 못한 탓이다.

K씨는 "일한만큼 돈을 벌고 싶고, 남들이 쉴 때 나도 쉬고 싶다"면서 "쉬는 시간에 공부하겠다는 계획은 틀어졌다, 더 이상 이 공장에서 일하고 싶지 않았다"고 말했다. 이어 "한국 사람과 동등하게 친절하게 대해줬으면 좋겠다"면서 "휴일도 없고, 야근을 하고 집에 들어가 씻고 밥을 먹으면 새벽이었다, 너무 힘들었다"고 덧붙였다.

그는 지난 2일 한국이주인권센터를 찾았다. 이들의 사연을 들은 한국이주인권센터는 4일 K씨를 비롯한 이주노동자들이 고용노동부에 임금체불 진정서를 낼 수 있도록 도왔다. 12일 고용노동부는 임금체불을 조사하기 위해 유아무개 사장을 불렀지만, 그는 나타나지 않았다. 고용노동부는 K씨를 비롯한 이주노동자들이 회사를 바꿔도 된다는 결정을 내렸다.

회사 "사정 어려워 돈 못줬다" 하지만... 회사는 "돈이 없어서 이주노동자들에게 임금을 지급하지 못했다"는 입장을 밝혔다. 유아무개 사장은 14일 오전 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "이주노동자들에게 돈을 주지 않고 골프나 치러 다녔으면, '나쁜 놈'으로 비판받아 마땅하다"면서 "하지만 어렵게 사업하면서 돈을 수금하지 못해 돈을 주지 못했다"고 밝혔다.

하지만 회사는 임금 체불을 막기 위한 조치를 취하지 않은 것으로 나타났다. 고용노동부는 임금 체불을 당한 이주노동자들을 돕기 위해, 이주노동자들을 고용하는 회사는 보증보험에 가입하도록 독려하고 있다. 하지만 관리감독이 제때 이뤄지지 않아, 실제로 보증보험 혜택을 못 받는 이주노동자가 적지 않다. K씨도 이런 사례에 속한다.

김요한 민주노총 서울본부 노동법률지원센터 공인노무사는 "임금체불 사업장의 고용주들을 보면, 임금체불에 대한 죄의식이 없는 것 같다"면서 "보증보험 가입 등을 통해 임금체불을 예방하고 해결하기 위한 조치를 취해야 하는데 그렇게 하지 않고 있다"고 지적했다. 그는 "회사에 돈이 없다 해도 물품을 매각하는 등의 방법으로 임금체불을 가장 먼저 변제해야 한다"고 설명했다.

박진우 이주노조 사무처장은 "임금을 제때 못줄 정도로 경영난이 심각한 영세업체에 대해서는 이주노동자를 고용할 수 없게 해야 하지만, 정부는 제대로 관리감독을 하지 않고 있다"면서 "영세업체가 단순히 한국인 노동자를 구하지 못하고 있다는 이유만으로 외국인 노동자를 고용할 수 있도록 한다면, 앞으로 이주노동자들에 대한 임금 체불은 계속될 수밖에 없다"고 지적했다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글14

오마이뉴스 법조팀 기자입니다. 제가 쓰는 한 문장 한 문장이 우리 사회를 행복하게 만드는 데에 필요한 소중한 밑거름이 되기를 바랍니다. 댓글이나 페이스북 등으로 소통하고자 합니다. 언제든지 연락주세요.

공유하기

이주노동자 3명 "석달 일하고 5만 원, 우린 노예"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기