▲KBS 보호 나선 대규모 경찰들김시곤 KBS보도국장이 세월호 참사와 교통사고 희생자를 비교하는 발언을 해서 물의를 일으킨 가운데 지난 8일 오후 세월호 참사 유가족들이 여의도 KBS본사를 항의방문하자 경찰들이 KBS건물을 에워싸고 있다.

권우성

그날 밤, 나는 종로에 있었다. 여기자 둘과 술을 마시고 있었다. 언론사 시험을 같이 준비한 친구들이다. KBS, YTN, 연합뉴스. 나름 주류 언론인 세 명이 모여 세월호 보도에 대한 이야기를 하고 있었다. 회사는 다르지만 이야기의 내용은 비슷했다. 각자 자기 회사의 보도 태도를 욕하기 바빴다.

밤 10시쯤부터 교양PD 카톡방이 바빠지기 시작했다.

'기어이 사달이 났네요. 회사 앞에 5개 경찰중대 온다고.' '신관 앞에 전경버스 두 대가 가로막았습니다.' 상황을 전하던 목소리는 금세 분노와 절망으로 바뀌었다.

'아! 8.8 때보다 더 가슴 아파.''아... 증말 미치겠다.''힘들어서 (생중계) 못 보겠네요...' 현장에 있던 한 3년차 피디는 이런 카톡을 올렸다. '이것이 KBS입니까!' 더 이상 술자리에 앉아 있을 수 없었다.

금방 울 것 같은 눈으로 날 보던 후배 피디들 본관 앞에 도착했을 때, 회사는 침몰하고 있었다. 경찰 버스가 회사를 둘러쳐 유가족들의 진입을 막고 있었지만 그것은 물리적 상황일 뿐이었다. 유가족들의 분노는 이미 회사를 집어 삼키고 있었다. 어떤 아빠는 버스 위로 올라갔고 어떤 엄마는 경찰을 붙잡고 오열했다. "김시곤 나와! 사장 나와! 우린 사과 못 받으면 안 가!" 그들의 목소리에, 눈에, 가슴 앞 영정사진에 결기가 서려 있었다. 설득도 진압도 통하지 않을 상황이라는 것을 누구나 알 수 있었다.

현장에는 피디, 기자들이 몇 명 나와 있었다. 몇은 울고, 몇은 넋이 나가 있었고, 몇은 담배를 피웠다. 후배 피디들이 금방이라도 울 것 같은 눈으로 나를 쳐다봤다. 아무도 입 밖으로 내뱉지 않았지만 '선배, 어떻게 해야 해요?'라고 묻고 있다는 것을 알았다. 하지만 시선을 피할 수밖에 없었다. 후배들에게 차마 '나도 모르겠어요, 나도 울고 싶어요'라고 말할 수는 없었다. 참담한 표정으로 본관을 바라보고 있는데 한 유가족이 물었다. "어디서 오셨어요?" 나도 모르게 허리가 숙여졌다. "죄송합니다. 여기 직원이에요."

김시곤도 사장도 나오지 않았다. 하지만 유족들은 떠나지 않을 것 같았다. 어차피 더 잃을 게 없는 사람들이었다. 밤 12시가 다 될 무렵 경찰 버스가 조금 움직이고 길이 생겼다. 국회의원들의 중재로 유가족 대표 10명이 회사 안에 들어가기로 한 것이다. "OO이 아빠, 힘내세요!", "사과 받아서 돌아오겠습니다." 유가족들이 서로에게 소리쳤다.

취재진이 대표단을 찍기 위해 몰려들었다. 유가족들이 일부 취재진을 막아섰다.

"개××야, 벼룩도 낯짝이 있어, 여기가 어디라고 와!" TV조선 취재차량이 욕을 먹고 본관 앞에서 쫓겨났다. 사다리 위에 올라가 있던 YTN 촬영기자는 멱살을 잡혔다. 대표단을 호위하던 한 유가족이 소리쳤다. 'KBS, MBC, YTN, 연합뉴스, TV조선은 찍지 마!' 한 시간 전까지 나와 같이 술을 마시던 친구들의 얼굴이 떠올랐다.

그날 밤, KBS만 침몰하는 게 아니었다. 대한민국 언론이 무너지고 있었다.

KBS는 유가족만 적으로 돌린 게 아니었다

▲KBS 향한 세월호 희생자들의 외침김시곤 KBS보도국장이 세월호 참사와 교통사고 희생자를 비교하는 발언을 해서 물의를 일으킨 가운데 지난 8일 오후 세월호 참사 유가족들이 여의도 KBS본사를 항의방문하고 있다. 유가족들이 단원고 학생을 비롯한 세월호 희생자들의 영정사진을 들고 항의하고 있다.

권우성

대표단이 들어가고 다른 유족들은 자리를 지켰다. SNS와 인터넷 생중계를 보고 찾아온 사람들이 말없이 유가족 옆에 앉았다. KBS는 유가족만 적으로 돌린 게 아니었다. 어버이날이 지나가고 있었다. 날씨는 점점 추워졌다.

"들어가려면 출입 신청서를 작성하라고 한대요.""미친놈들이구만, 사과 받으러 온 사람들한테..."유가족들이 술렁이기 시작했다. '아, 사장은 만날 생각이 없구나.' 머릿속이 하얘졌다. 회사에서는 누가 대표단을 만나고 있는지 궁금해졌다. 본관 계단으로는 들어갈 수 없는 상황, 신관 입구로 돌아갔다. 그곳 역시 전경차 두 대가 바리케이드를 만들어 놓고 있었다. 딱 한 사람만 지나갈 정도의 길목은 경찰이 지켰다. 사원증을 보여주니 바로 길을 터줬다. 너무 쉽게 회사 안으로 들어올 수 있다는 사실이 갑자기 죄스러워졌다.

신관도 곳곳이 막혔다. 여기저기 철문이 반쯤 내려와 있고 청경들이 그 옆을 지켰다. 본관으로 넘어가는 구름사다리는 철제문이 내려와 있었다. 맥없이 은행 소파에 앉았다. 잠시 후 38기 이승문, 최승현 피디가 나타났다. 그들도 나처럼 본관으로 갈 요량이었다. 본관으로 가도 우리가 할 수 있는 일은 없었다. 유족 대표단의 모습을 볼 수 있을지도 미지수였다.

하지만 가야했다. 그 상황에선 뭐라도 해야 했다. 그때 청경 한 분이 먼저 말을 걸었다. "본관 가시려고요?" 그는 우리의 대답을 듣기도 전에 문부터 열어줬다. 그는 아무 말도 안 했지만 알 수 있었다. 그건 뭐라도 해야 하는 상황에서, 그가 할 수 있는 최선이었다.

본관에서 민주광장으로 나가는 세 갈래 길은 모두 파업 때 본 익숙한 철제문들로 막혀있었다. 그래도 다행이었다. 쇠창살 너머로 로비 상황이 보였다. 유족 대표단은 민변 소속 변호사, 대한변협 소속 변호사와 함께 본관 출입 게이트 바로 앞에 앉아 있었다. 출입 신청서를 쓰지 않아 들여보내지 않았다는 말은 사실이었다. 사장실, 보도국장실 아니라면, 하다못해 대표단을 그 잘난 하모니 광장 의자에라도 앉혔으면 내 마음이 이렇게 죄스럽지는 않았을 게다. 분노가 치밀어 올랐다.

회사에서는 임창건 보도본부장, 백운기 시사제작국장(현 보도국장), 박상현 해설위원실장, 배재성 스포츠국장, 이현주 편집주간이 나왔다. 김시곤 국장과 사장의 모습을 보이지 않았다.

"그러니깐 김시곤이 하고 사장 나오라고 해요!""제가 대리자니 저에게 말씀해주세요." 유족들은 다그쳤고 임창건 본부장은 말을 더듬었다. 간혹 끼어드는 회사 간부의 말은 유족들을 더 자극할 뿐이었다. 진전 없는 말들이 오가며 대화가 겉돌고 있었다. 어쩌면 당연한 일이었다. 유족들이 만나고 싶은 건 처음부터 김시곤과 사장이었다. 둘이 없는 상태에서 대화가 제대로 진행될 리 없었다. 유족들의 목소리는 점점 커지고 있었다.

"사장 자리가 그렇게 좋은 자리입니까? 벌 받으실 겁니다"

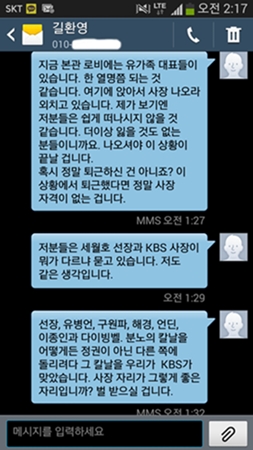

▲세월호 침몰사고 유가족이 KBS를 항의하던 9일 새벽, 김범수 PD가 길환영 사장에게 보낸 문자 메시지 내용이다.

김범수 PD

'피디님, 사장 퇴근했나요? 9시에 퇴근했다는 말이 있어서요.'

현장에 있던 국민TV 기자로부터 문자가 왔다. 작년까지 <추적60분> 막내 작가였던 친구다. 설마... 급하게 여기저기 사장의 위치를 물어봤다. 퇴근했다는 말과 회사에 있다는 답이 엇갈려 돌아왔다.

오래 전부터 생각해왔다. 사장은 자기 이익이라면 무슨 짓이든 할 수 있는 사람이다. 그에 대한 최소한의 신뢰를 접은 지 오래다. 하지만 그날 밤 퇴근했다는 이야기만은 믿기지 않았다. 설마 회사가 이 지경인데 퇴근했을까... 급하게 사장의 전화번호를 수배해 문자를 보냈다.

'혹시 정말 퇴근하신 건 아니죠? 이 상황에서 퇴근했다면 정말 사장 자격이 없는 겁니다.'내가 있던 TS-1 쪽 철문 앞에는 이승문 피디, 최승현 피디, 막내급 취재기자와 촬영기자 그리고 한 중년 남성이 있었다.

"너 왜 웃어, 웃지 마. 이 ××야" 유족 중 한명이 우리 쪽을 향해 소리쳤다. 다른 유족은 의자를 집어 던지려했다. "너 이 ××, 이리로 나와!" 같이 있던 중년 남성이 웃었던 모양이다. 그 남성은 도망치듯 가며 이렇게 중얼거렸다. "미친 ××들..." 분명 '미친 ××들'이라 했다. 어버이날 자식의 영정을 들고 회사에 찾아온 사람들에게 분명 '미친 ××들'이라 했다.

나는 넋이 나갔다. 이승문, 최승현 피디는 반사적으로 그를 쫓아갔다. 잠시 뒤 현장에 있던 후배 기자에게 물었다. "누군지 알아요?" 기자는 주저앉으며 힘없이 말했다. "보도국 OOO 부장이요." 어떻게 유족들에게 '미친 ××들'이라 할 수 있지? 머리가 띵해졌다. 이 모든 상황이 사실이어서 지극히 비현실적이었다.

'세월호 선장과 KBS 사장이 뭐가 다릅니까'

"임창건 본부장, 당신과는 더 이상 이야기하지 않겠습니다. 사장 나오라고 하세요!" 성과 없는 대화가 길어지자 대표단이 최후통첩을 날렸다. 임창건 본부장과 보도국 간부들은 쫓기듯 물러났다. "김시곤 국장에게 사장 엎고 내려오라 하세요. 그 잘난 사장!" 유족들은 임창건 본부장의 뒤통수를 향해 울부짖었다. 로비에 남은 회사 사람은 청경들뿐이었다.

유족 대표단은 한 시간 가까이 로비에서 기다렸다. 김시곤 국장과 사장은 끝내 나타나지 않았다. "소용없어. 청와대로 갑시다!" 유족들이 돌아섰다. 그들이 걸어가는 본관 로비가 길어보였다. 그곳은 우리가 민주광장이라 부르는 곳이었다.

유족들이 돌아갈 무렵 백운기 국장이 반대편 철문 앞에 나타났다. 누군가와 계속해서 통화를 하고 있었다. 그와 통화한 사람이 길환영 사장이었는지 임창건 본부장이었는지 그도 아니면 친한 고등학교 동창인지 나로서는 알 수 없었다. 하지만 백운기 국장은 긴박해 보였고 유족들이 회사를 떠난 후에야 자리를 떠났다. 김시곤 국장이 사임하고 3일 후, 그는 보도국장에 임명됐다. 임명 전 날에는 회사차를 타고 청와대 앞에 갔다.

어버이날이었다. 길환영 사장도 누군가의 어버이일 테니... 가족 모임이 있었을 수도 있다. 하지만 그날은 어버이날이었다. 카네이션 대신 영정을 든 어버이들이 회사에 찾아온 날이었다. 세 통의 문자를 사장에게 보냈다. 두 번째 문자의 내용은 이렇다.

'저분들은 세월호 선장과 KBS 사장이 뭐가 다르냐 묻고 있습니다. 저도 같은 생각입니다.'

▲유가족이 떠나고도 나는 한참동안 자리를 뜰 수 없었다. 내 눈에 본관 게시판이 풍경이 들어왔다. 포스터 한 장이 붙어 있었다. 'KBS, 3관왕 달성 - 영향력 신뢰도 열독률' 다시, 이 모든 상황이 사실이어서 지극히 비현실적이었다.

김범수 PD

유족들이 떠나고도 나는 한참동안 자리를 뜰 수 없었다. 그때까지도 사장실을 향한 모든 문은 굳게 잠겨있었다. 마지막으로 이 상황을 사진으로 찍어 놓고 싶은 생각이 들었다. 전화기의 카메라를 켰다. 그제야 내 눈에 본관 게시판이 풍경이 들어왔다. 포스터 한 장이 붙어 있었다.

'KBS, 3관왕 달성 - 영향력 신뢰도 열독률' 다시, 이 모든 상황이 사실이어서 지극히 비현실적이었다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글57

"모든 시민은 기자다!" 오마이뉴스 편집부의 뉴스 아이디

공유하기

보도국 부장이 유가족에게 "미친××"... 참담하다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기