▲‘416 세월호 참사 기록전시회-아이들의 방’ 입구에 전시회 서문인 ‘아이들의 방 ; 2014.0416 _ 2015.0416’이 관람객을 맞이하고 있다.

박호열

20여 평의 아담한 전시관 문을 열고 들어서면 정면으로 사랑방 겸 주방이 보인다. 전시회 준비에 손들이 부지런히 움직인다. 왼편이 전시관이다. 가장 먼저 '아이들의 방 ; 2014.0416 _ 2015.0416'이 눈에 들어온다. 전시회의 '서문'인 셈이다. 전시관 입구에선 벌써 다녀간 이들이 각자의 소망을 담은 노란 별모양 스티커가 예쁘게 반겨준다.

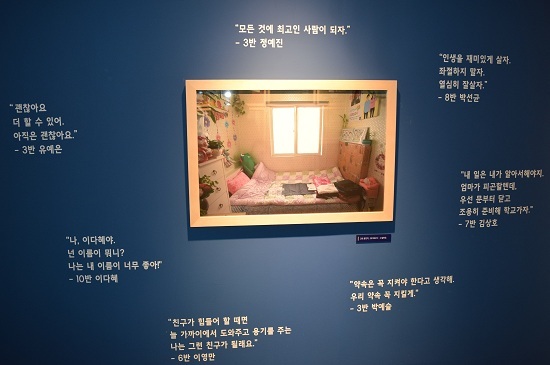

"그곳에 있는 너희가, 이곳에 있는 모두가 걱정 없이 행복하고 아픔 없이 건강했으면 좋겠다. 잘 지내야 해. 잊지 않을게, 꼭."아이들의 빈방을 카메라에 담은 사진 액자 오른쪽 아래에는 아이의 반과 이름 그리고 사진을 촬영한 작가의 이름표가 붙어 있다. 사진과 함께 푸른색의 전시관 벽에는 기록수집 과정에서 부모들이 아이들을 회상하며 구술한 내용 일부가 아이 이름과 함께 흰색으로 기록되어 있다.

<금요일엔 돌아오렴>이 고통과 절망, 오열과 분노의 속울음으로 썩어 문드러진 가슴을 쓸어안고 내 자식의 기억으로 붙들려간 엄마 아빠의 육성을 책으로 담았다면, '아이들의 방'은 아침저녁으로 생전의 내 새끼를 눈으로 보고, 어루만지고, 내음을 맡았던 가장 잔인하면서도 가장 행복한 공간의 한 단면을 담아 왔다.

그래서일까. 전시관 한가운데는 지난해 세월호 참사 이후 엄마아빠들이 진도체육관에 머물면서 사용하던 깔판과 모포, 요, 이불 등 지난 1년의 시간이 켜켜이 쌓여 있다. 엄마아빠의 몸은 서울 광화문 광장에서 416시간 삭발농성을 하고 있지만, 그 체취는 밤을 하얗게 지새우며 '아이들의 방'을 지켜주고 있는 셈이다.

'아이들의 방'은 주인의 이름은 달랐지만, 풍경은 참 많이 닮았다. 하나같이 예쁘고 잘 생긴 아이들 얼굴 사진, 주인 없는 책걸상, 가지런히 정돈된 교과서, 금방 켜질 것 같은 컴퓨터, 손때 묻은 인형과 기타 그리고 깨끗하게 다려진 교복…, 그렇게 사진은 아이들의 부재를 다시금 각인시켜주었다.

전시관 천장에는 정체불명의 전깃줄이 줄줄이 달려있다. 304개다. 전시 콘셉트는 아니다. 세월호 참사 희생자 304명을 기억할 수 있는 사진, 편지 등을 넣는 사각형의 도자기를 연결하는 전기선이다. 20cm 크기의 도자기에 발광다이오드(LED)를 연결해 불을 밝히면 투명한 아랫면을 통해 내용물을 확인할 수 있는 것이다.

세월호 참사 기록전시, 304명 모두 만날 때까지 계속

▲‘416 세월호 참사 기록전시회-아이들의 방’ 전시관에 전시되어 있는 단원고 희생 학생들의 빈방 사진. 오른쪽 아래에 아이들의 이름과 반, 사진작가의 이름이 붙어 있다.

박호열

▲‘416 세월호 참사 기록전시회-아이들의 방’ 전시관에 전시되어 있는 단원고 희생 학생들의 빈방 사진 옆에 기록수집 과정에서 부모들이 아이들을 회상하며 구술한 내용 일부가 흰색으로 기록되어 있다.

박호열

김종천 416기억저장소 사무국장은 "이번 전시회의 목적은 세월호 참사의 기억을 소환하는 것"이라며 "여전히 304명의 부재에 대해서 그 누구도 답을 하지 않고 책임을 지지 않는 상황에서 과연 나는 세월호 참사 이후 얼마나 변화했는지를 묻고 찾는 전시회가 되기를 바란다"고 말했다.

전시회를 찾은 윤명숙(주부, 초지동)씨는 "아이들의 방을 보니 우리 아이 방도 함께 떠올랐데... 이 아이들은 이 방에 없겠구나, 그걸 본 엄마의 마음은 오죽할까 싶었다"고 말했다. 윤씨는 "이렇게 아이들을 기억할 수 있는 공간에서 아이들을 만나고 바라봐주는 것만으로도, 조금도 꿈쩍하지 않는 우리 사회를 변화시키는 데 미약하지만 작은 보탬이 되지 않을까 생각한다"며 울음을 삼켰다.

'아이들의 방' 전시회는 안산에 이어 수학여행의 도착 예정지였던 제주, 서울 등에서 동시 다발적으로 진행된다. 서울 전시에는 단원고 희생 학생 54명의 빈방 사진이, 제주에서는 학생 56명의 유품 사진을 전시한다.

서울은 류가헌 전시 2관(

www.ryugaheon.com)에서 오는 7일부터 19일까지 열리며, 광화문 광장 이순신 동상 뒤편에서도 11~19일까지 열릴 예정이다. 15일부터는 <오마이뉴스>에서 온라인 특별페이지를 통해 아이들 사진과 이야기를 선보인다. 제주에서는 조천읍 선흘리에 있는 기억공간 리본(re:born)(

http://www.facebook.com/20140416yellow)에서 16일부터 상설 전시된다.

7월 18일부터는 부산 전시를 시작으로 전국 순회 전시에 나선다. 12월에는 희생자 100명의 개인 기록물과 유가족의 증언, 사진과 글을 모은 기록집 1권을 발간한다. 기억 프로젝트는 세월호 참사 전체 희생자 304명과 그 가족을 만날 때까지 계속될 예정이다.

세월호 추모 전시회, '망각에 저항하기' 등도 잇달아 열려

▲오는 10일부터 안산문화예술의전당 1, 2전시실에서 열리는 세월호 참사 희생자 304명에 대한 추모전 ‘망각에 저항하기’에 출품하는 이선일작 ‘애도의 권리’(63×46, mixed media). 이 작품은 416 1주기를 앞두고서도 아직도 세월호 속에 갇혀있는 9명의 실종자를 땅에서 만나고 충분히 애도할 수 있기를 희망하는 염원을 담고 있다.

이선일

세월호 참사를 기억하고 증언하기 위한 전시회는 다양한 모습으로 우리들의 기억을 일깨운다. 지난해 너나 할 것 없이 약속했던 '잊지 않겠다'던 당신의 약속을 기억하느냐고, '이제 겨우 1년밖에 되지 않았다'고 되묻는다.

안산온마음센터는 3일 오후 4시부터 6월 28일까지 경기도미술관 1층 프로젝트 갤러리에서 4·16 피해가족 형제자매와 친구 18명이 참여한 '토닥토닥 너풀너풀' 사진전을 연다. 이번 사진전은 지난해 10월부터 이들을 대상으로 진행한 사진 치료의 결과를 전시하는 자리로 기억과 동시에 치유를 바라는 희망의 메시지를 담았다.

경기민족예술인총연합과 경기민족미술인협회는 10일부터 24일까지 안산문화예술의전당 1, 2전시실에서 참사 희생자 304명에 대한 추모전 '망각에 저항하기'를 개최한다.

1주기 추모전을 기획한 박은태씨는 "잊지 않는다는 것, 기억한다는 것은 과거로 만들지 않는다는 것이고, 망각에 기대어 서둘러 이 상황을 무마하려는 것들에 대해 저항하는 것"이라며 "우리의 연장으로 이 냉혹한 땅에 균열을 내고, 단단한 새싹들을 밀어 올리는 데 힘을 보탤 수 있었으면 하는 바람으로 전시회를 갖게 됐다"고 말했다.

참사 희생자 수와 같은 304명의 미술작가들이 '304인의 작가들이 다가서다'를 주제로 희생자를 추모하는 회화, 설치, 영상, 사진, 조각, 판화, 만화, 일러스트, 퍼포먼스 등을 전시한다.

지난해 52일간의 광화문 단식과 만화 걸개그림, 순회전시전 등을 통해 세월호 진상규명에 동행했던 '대한민국 만화인 동행'은 11일부터 5월 10일까지 안산 화랑유원지 합동분향소 야외에서 만화로 그린 '세월호 참사 이후 1년의 기록'을 전시한다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글9

공유하기

엄마아빠 머리밀던 날, '아이들의 방'이 열렸다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기