▲블로그

pixabay

지원이는 중2가 되며 마음 맞는 친구들을 여럿 사귄다. 주말에 엄마와 드라이브를 가자고 하면 미안한 표정을 지으며 친구들과 시내에 놀러 가기로 했다는 말을 한다. 친한 친구들끼리 서로의 집에서 밤을 새워 노는 파자마 파티도 즐긴다. 한 번은 우리 집에서 아이들이 모인다. 형형색색의 파자마를 입은 아이들이 지치지도 않고 쏟아내는 수다는 딱 15살 소녀들의 것이다. 딸의 방이 아슬아슬한 감수성과 찬란한 생기로 가득 찬다.

파자마 파티를 통해 알게 된 것이 하나 있다. 15살 소녀들에게 아이돌 그룹은 상상을 초월하는 존재라는 것이다. 간식을 챙겨준다는 명목으로 오가며 슬쩍 엿들은 아이들의 대화 중 높은 빈도를 차지하는 것은 보이그룹과 그 멤버들의 이름이다. 아이들은 저마다 하나씩 좋아하는 아이돌 그룹을 갖고 있다. 그리고 그 그룹과 멤버들을 오늘 아침에 보고 저녁에도 볼 가족처럼 생각한다.

딸에게도 지극히 정상적으로(?) 좋아하는 보이그룹이 생긴다. 중 1학년 때부터 조금씩 관심을 갖기 시작하더니 중 2가 되며 본격적인 '팬질'을 시작한다. 제 방 모든 물건과 벽이 멤버들의 얼굴로 도배가 되고 그들의 생일과 일정을 꿴다.

'팬질'의 정점은 블로그 활동이다. 지원이는 부쩍 블로그 활동에 재미를 들이고는 팬심 가득한 포스트들을 올리기 시작한다. 평범한 것에 만족을 못 하는 아이는 자신만의 블로그 스킨과 이미지를 만들겠다며 포토샵을 독학으로 공부한다.

어느 날, 딸이 뭔가 자랑하고 싶은 얼굴로 말한다.

"엄마, 제 블로그 한번 들어와 보세요. 어제 포스트 올렸는데 사람들 엄청 많이 들어왔어요."나는 건성으로 대답한다.

"그래? 한번 들어가 볼게."당시 나는 아이디와 별명이란 것이 어떻게 다른지, 어떻게 블로그를 찾는지조차 모르는 문외한이었다. 때문에 며칠이 지난 후에야 옆 동료에게 물어가며 겨우 딸이 운영하는 블로그에 들어갈 수 있었다. 파스텔 톤의 아기자기한 첫 화면이 먼저 눈에 들어왔다. 포토샵으로 직접 만들었다더니 딱 봐도 지원이의 솜씨였다. '잘 만들었네'라고 생각하며 눈길을 옆으로 옮기자 그래프 위에 찍혀있는 방문자 수가 보였다.

숫자에 약한 나는 얼핏 3800명, 4000명인 줄 알았다. 그런데 동그라미가 좀 많았다. 맙소사. 지원이가 올린 글을 보기 위해 전날 3만8000명, 당일 4만이 넘는 사람들이 블로그를 방문한 것이다. 뿐만 아니다. 구독자만 1000명에 달했고 올린 글마다 수백 개의 댓글이 달려있었다.

블로그를 통해 딸의 새로운 모습 발견하다나는 비로소 그 많은 사람들이 왜 15살짜리가 운영하는 블로그에 들어오는지 궁금했다. 생활정보를 알려주는 것도, 전문 지식을 전달하는 것도 아닌 단순한 팬 블로그에 말이다. 처음에는 우리나라 팬덤이 엄청나서 아이돌 이름을 내건 모든 블로그는 기본적으로 사람을 모으는가 싶었다.

그러나 시험 삼아 몇몇 블로그를 들어가 보고는 곧 그것이 이유의 전부는 아니라는 것을 알았다. 같은 아이돌을 좋아하는, 비슷한 콘셉트의 블로그라 해도 방문자 수는 천차만별이었다. 나는 호기심으로 아이의 포스트를 하나하나 읽어보았다.

역시 블로그의 세계에서도 사람을 모으는 비결은 들이는 시간과 정성이었다. 지원이는 이미지 하나도 그냥 올리는 법이 없었다. 효과를 주고 합성을 하여 화려하게 꾸몄다. 그렇게 공을 들인 이미지와 영상을 글과 함께 엮어 거의 이틀에 한 번꼴로 포스트를 꾸준히 올렸다. 딸의 당시 컴퓨터 사용시간은 하루 2시간이었다.

그 시간 동안 어떻게 정보를 모으고 편집하고 글을 써서 올렸는지 불가사의한 일이었다. 대충 쓴 글은 하나도 없었다. 멤버들의 생일을 축하한다는 간단한 글조차 사랑하는 마음을 듬뿍 담아 정성스레 써 내려갔다.

더 놀라운 것은 방문자와 댓글을 단 사람들에 대한 관리였다. 댓글 하나하나에 답을 해 주고 이웃의 블로그에 찾아가 안부 글을 남겼다. 댓글조차 마치 연예인이 자신의 팬을 관리하는 것처럼 적극적이고 애정 넘치는 글이었다. 별생각 없이 들어왔던 사람조차 팬으로 만들 기세였다.

사람 모으는 비결은 하나 더 있었다. 나는 그때까지 몰랐던 딸의 또 다른 면모를 발견했다. 그것은 바로 글솜씨였다.

부모가 책을 읽고 공부하는 모습을 보이면 자녀는 자연스럽게 그것을 따라 한다는 말이 우리 집에서는 통하지 않았다. 지리산 산골에서 진주로 이사하며 집을 고른 기준 중 꽤 중요한 것이 어린이 도서관 근처라는 입지 요건이었건만 정작 아이는 도서관이라는 장소에도, 그곳에서 빌려 읽는 책에도 흥미를 보이지 않았다.

함께 외출을 할 때 늘 가방에 책 한 권을 넣어가는 나와는 달라도 너무 다른 아이를 보며 난 탄식을 했더랬다. 그런 딸이었건만 블로그에 써 내려간 꽤 긴 글들은 내가 알던 딸의 솜씨가 아니었다. 그렇게 빈약한 독서량에서 나올 수 없는 짜임새 있는 글이었다.

글 잘 쓰는 비결은 '이것'

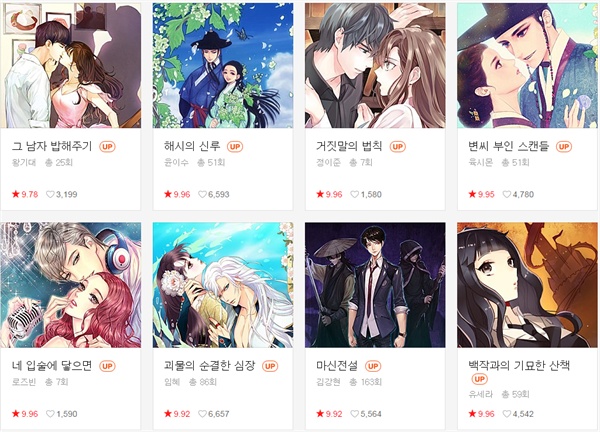

▲인터넷 소설들

네이버 갈무리

그날 밤, 난 딸에게 물었다. 어떻게 그렇게 글을 잘 썼느냐는 질문이었다. 딸은 또다시 비밀을 털어놓는 얼굴로 답한다.

"사실 저 인터넷 소설 엄청 많이 읽었어요."당시도 지금도 나는 인터넷 소설을 읽어본 적이 없다. 내가 접해보지 못한 세상이니 선입견에 기초하여 무어라 말해도 딸에게 먹혀들어가지 않을 게 뻔했다. 또다시 난 머리를 굴리고는 말한다.

"그게 글쓰기에 도움이 돼?"내가 이렇게 묻자 딸은 신이 나서 말한다.

"그럼요. 정말 수준이 장난이 아니에요. 그냥 문학 작품이에요."

그렇게 나는 딸을 이해하기로 작정한다. 블로그 활동도, 인터넷 소설도, 아이가 좋아하고 그것을 통해 기쁨을 얻는다면 허용해주기로 한다. 그것이 적어도 유해 문화는 아니라고 스스로를 납득시키며.

아이는 그 후로도 열정적으로 블로그에서 놀았다. 아이돌 그룹 소속사로부터 콘서트 초청장을 받을 정도였으니 짐작이 갈 것이다. 다행인 것은 인터넷 소설로 시작된 독서가 이후 종이책으로 확장된 것, 그리고 블로그 포스팅으로 익힌 글솜씨가 수행평가와 독후감 쓰기에서 발휘됐다는 점이다.

그렇게 열심히 블로그 활동을 하던 딸은 중3이 되며 돌연 블로그를 접는다. 은퇴를 선언하는 연예인처럼 장문의 감사 글을 올린 후 두 번 다시 쳐다보지도 않는다. 왜 '팬질'도 블로그 활동도 그만두었는지 딸에게 묻는다. 대답은 간단하다.

"싫증 나서요."그렇게 아이의 세상 하나가 닫히고 또 다른 세상이 열린다. 충분히 놀아본 사람만이 머뭇거림 없이 닫고 열 수 있는 문이다.

[관련기사]

[지원이의 선택 ①] 수능 대신 사회생활 택한 19살[지원이의 선택 ②] 18살에 혼자 일본 여행[지원이의 선택 ③] 17살, 엄마와 딸의 바람이 부딪힐 때[지원이의 선택 ④] 목동에 전학 온 '시골소녀' 내신 오른 비결

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글3

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기