▲겉그림

김정일

나는 서울에서 태어나지도 않았고 자라지도 않았습니다. 그래서 옛 서울이 어떤 모습인지는 잘 모릅니다. 그러나 작은아버지가 대치동에 있는 은마아파트에서 살았기에 곧잘 그곳에 나들이를 갔습니다. 할머니는 작은아버지 댁에서 함께 사셨기에 할머니를 뵈러 인천에서 서울 대치동까지 갔어요.

내가 처음으로 떠올릴 수 있는 서울 대치동은 인천에서 '너무 먼' 서울입니다. 인천역(하인천역)에서 전철을 타서 한참을 달린 끝에 신도림역에 닿으면, 신도림역에서 지하철 2호선으로 갈아탑니다.

1970년대 끝자락하고 1980년대 첫무렵에는 인천하고 서울 사이에 복숭아밭이 제법 있었습니다. 무엇보다도 인천하고 서울 사이 전철길에서는 퍽 먼 데까지 아스라이 내다볼 만했습니다. 요즈음처럼 아파트가 우줄우줄 솟지 않았으니까요.

인천은 1990년대로 접어들 무렵까지 몇 군데 아파트를 빼고는 5층이 넘는 건물이 드물었어요. 낮은 건물과 다닥다닥 붙은 골목집 마을이 사라질 무렵 비로소 서울로 접어드는구나 하고 알아차렸습니다. 여름에는 창문을 열며 바람을 쐬던 전철이고, 겨울에는 오들오들 떨며 손을 호호 녹이던 전철이었지요.

그나저나 서울에서 땅밑을 달리는 전철을 타면 귀가 멍하며 답답했습니다. '서울사람'은 어떻게 땅밑으로 길을 내어 이런 끔찍한 전철을 타나 싶어서 '나는 서울에서 돈도 집도 준다 해도 살지 말아야지' 하고 생각했습니다.

아무튼 전철을 타고도, 지하철로 갈아타고도 작은아버지 댁에는 안 닿았습니다. 어디에선가 전철을 내려서 택시를 타는데, 서울은 찻길에 자동차가 매우 많아서 조금 가다 서고 신호등에 걸리고 아주 괴로워서 택시 타지 말고 걸어가자고 아버지를 졸랐던 일이 새삼스럽습니다.

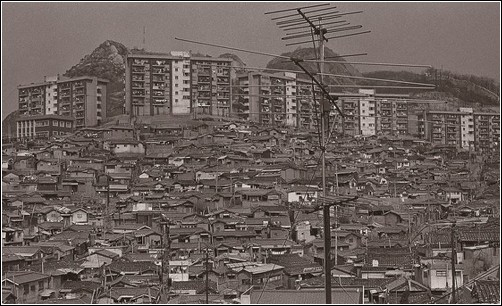

1982년 어느 날 신문 지면에, 지금으로 말하면 주거환경을 개선하기 위한 40여 개의 개발지구가 발표됐다. 투기의 시작이며 빈부의 격차가 벌어지기 시작한 시발점이다. 이 신문 쪽지를 가지고 한 군데씩 지워 가며 촬영을 다녔다.

▲속그림

김정일

▲속그림

김정일

사진책 <기억의 풍경>(눈빛,2015)을 읽습니다. 1984년에 한국방송공사에 들어가서 이곳에서 정년퇴직까지 했다는 김정일 님이 '재개발을 앞둔 서울'을 1980년대에 담은 사진을 그러모은 책입니다. 이 사진책에는 1981∼1983년 사이에 '서울 변두리'라고 할 만한 곳 모습을 차근차근 보여줍니다. 명동 사진도 몇 장 깃들지만, '아파트가 서기 앞서 자그마한 살림집'이 있던 서울 변두리를 가만히 보여주어요.

사진책 <기억의 풍경>을 찬찬히 넘기며 '낡은 서울'이라고 할 만한 예전에 이 서울에서 어떤 사람이 어떻게 살았을까 하고 헤아려 봅니다. 아주 마땅한 노릇인데, 높거나 큰 건물이 있는 서울도 있지만, 낮거나 작은 집이 있는 서울도 있습니다. 돈이 많거나 힘이 세거나 이름이 높은 사람이 모인 서울도 있을 터이나, 돈도 힘도 이름도 낮거나 작거나 여린 사람이 모인 서울도 있어요.

그러니까, 누군가는 아파트를 새로 높이 올려서 이곳에서 살려 할 테고, 누군가는 아파트한테 보금자리를 빼앗기고 싶지 않습니다. 누군가는 아파트 투기나 재개발로 한몫 잡으려 할 테지만, 누군가는 이런 돈놀이 하고 동떨어진 채 하루하루 살림을 찬찬히 잇습니다.

▲속그림. 이곳은 서울 어디일까요? 이제는 사진으로 남은 이곳이 어느 곳인지 떠올릴 수 있을 만한 서울사람은 몇 분쯤 될까요?

김정일

사실과 다른 로버트 카파의 스페인 전쟁 사진, 연출의 의혹을 가진 로베르 드와노의 프랑스 시청 앞의 키스 사진 등. 신뢰를 무너뜨린 이러한 사진이 도화선이 돼 뉴다큐멘터리 사진의 시대를 불러왔지만, 그렇다고 다큐멘터리 사진이 다 허위적인 것은 아니다. 한 동네를 찍고 뿌듯한 마음으로 귀가해 현상할 때의 그 설렘을 생각하면 그 말이 옳다고 지금도 난 생각한다.사진책 <기억의 풍경>은 '낡은 서울'을 떠올리도록 북돋우는 사진이 흐릅니다. 이 '낡은 서울'은 '수수한 서울'이면서 '수수한 한국'이라고 여길 만합니다. 어느 모로 보면 '서울 변두리'이지만, 다른 자리에서 살피면 '이 나라 어느 곳에서나 흔히 마주하는 이웃'입니다.

함석 지붕이나 함석 울타리는 새마을운동 물결과 함께 골골샅샅 퍼졌습니다. 우물이 있는 집은 어느 도시나 시골이나 다 있습니다. 작은 마을에서 깔깔거리며 노는 아이들은 어디에나 있어요. 다만, 골목놀이를 즐기는 아이들은 도시 한복판에는 없습니다. 도시 한복판에는 높직한 건물에다가 빼곡한 자동차와 끝없는 가게만 있지요.

아이들은 자동차나 높은 건물하고 동떨어진 데에서 놉니다. 아이들은 빈터를 가득 채우면서 온통 웃음꽃입니다. 어른들은 하얀 기저귀를 그야말로 하얗게 빨아서 해바라기를 합니다. 기저귀가 나풀나풀 춤을 추는 곳에서는 수수한 사람들이 수수한 몸짓과 말짓으로 오순도순 새롭게 이야기꽃을 피웁니다.

▲속그림

김정일

▲서울도 사람 사는 곳이기에 '공중화장실'이 있었습니다.

김정일

온통 배밭이던 압구정을 찍을 때는 친구와 배를 깎아 먹기도 했고, 도곡동 대치동을 찍을 때는 두엄 냄새가 지독했던 기억도 있다. 타워팰리스 자리에 있던 우물이 있는 집…….사진책 <기억의 풍경>은 흑백필름으로 흐르는 이야기입니다. 밝고 포근한 햇볕에 잘 마르는 하얀 기저귀를 보다가, 이 기저귀 둘레에서 노는 아이나 일하는 어른을 사진으로 보다가, 이러한 사진이 흑백이 아닌 무지개 빛깔이라면 어떠했을까 하고 헤아려 봅니다.

낡은 서울도 변두리 서울도 아닌, 언제나 무지개 빛깔로 사랑스레 어우러지는 '작지만 작지 않'고 '낮지만 낮지 않'은, 그야말로 수수하며 투박한 사람들이 언제나 새롭게 짓는 아기자기한 살림살이를 꾸밈없이 마주하면서 보여줄 수 있으면 어떠했을까 하고 생각해 봅니다.

왜 그러한가 하면, 골목마을에서 태어나서 자라고 놀던 내 어릴 적을 떠올리면, 아무리 가난하거나 고단한 살림살이라고 하더라도, 우리 어릴 적을 우리 어버이가 사진으로 모처럼 한 장 찍을 적에는 '흑백 아닌 무지개빛 필름'을 쓰셨기 때문입니다. 1970년대에는 '칼라 필름'을 쓰기 어려웠을 테지만, 1980년대로 들어선 뒤에는 어느 집에서나 '무지개 빛깔로 고운 필름'으로 사진을 찍었어요.

그리고, 이무렵 필름 한 통을 사진으로 다 찍기까지 으레 몇 달이 걸리고, 때로는 한 해 만에 필름 한 통을 사진으로 다 찍어서 어렵게 사진관으로 가져가서 찾지요. 더군다나 마을에 '사진기 있는 집'이 드무니, 사진기 있는 집에서 여러 집 여러 아이와 어른을 사진으로 찍은 뒤 '사진 찾는 값'을 모아서 필름을 맡기고 사진을 나누었어요.

▲'포토그래퍼스' 전시관에서 사진전시를 하면서 쓴 포스터.

김정일/포토그래퍼스

그때 사진을 찍을 게 아니라 필름 값으로 한 평 한 평 땅을 샀어야 지금 더 성공했을 것 아니냐는 우스갯소리도 들었다.주민으로 주민을 바라보는 사진과 손님으로 주민을 바라보는 사진은 늘 다릅니다. '같은 서울사람'이지만 '낡은 서울에서 태어나고 자라며 사는 사람'으로서 이러한 서울을 바라볼 적에 이곳을 아로새기는 사진이란, '낡은 서울에서 안 태어나거나 낡은 서울에서 안 자랐거나 낡은 서울에서 안 사는 사람'으로서 이 삶터를 사진으로 아로새길 적에는 사뭇 다른 이야기가 드러나기 마련이에요.

그래서 '주민 아닌 사람'이 '서울 변두리'를 바라보는 사진을 적에는 한결 '객관성'을 살리는 다큐멘터리가 될 수 있습니다. 그리고 객관성을 살리면서 서울 변두리를 차분하게 바라보는 사진에서는 따스한 눈빛하고 손길이 흐르기는 하되, 구성진 마을 이야기나 웃음꽃이 피어나는 마을 노래까지 서리지는 못하는구나 하고 느낍니다.

사진책 <기억의 풍경>을 보면, '낡은 서울'이면서 '서울 변두리'인 곳에도 공중화장실이 있었다고 하는 모습을 예쁘게 보여줍니다. 공중화장실 모습이 무척 예쁩니다. 빨랫대나 빨랫줄 모습도 무척 곱고요. 가게에 적힌 손글씨도 곱고, 안테나 생김새도 고우며, 지붕이나 대문이나 울타리도 하나같이 곱습니다.

▲'포토그래퍼스'에서 사진전시를 하면서 쓴 포스터. '서울'이라는 이름을 붙여 주지 않으면, 이 나라 어디에서나 흔히 볼 수 있던 '사람 사는 모습'이라고 할 만합니다.

김정일/포토그래퍼스

사진 한 장은 바로 어디에서나 그곳에서 삶을 짓는 사람이 있기에 찍을 수 있습니다. 그곳에서 삶을 짓는 사람이 없다면 '그곳에 갈' 일이 없으며, 그곳에서 이야기가 태어날 일도 없습니다. 사진 한 장은 사람 사는 이야기를 담는 그릇이요, 사진 한 장으로 너랑 내가 서로 이웃이 되는 징검돌을 놓습니다.

어제도 오늘도 새롭게 사진을 찍는 김정일 님은 이녁 스스로 이웃으로 사귀고 싶은 사람들을 마주하면서 사진 한 장을 찍었을 테며, 이러한 사진은 언제까지나 곱게 흐르는 웃음노래가 되기를 빕니다.

서울이라는 얼거리에서 보면 낡거나 변두리인 곳이었지만, 한국이라는 얼거리에서 보면 그곳은 '낡은' 곳이 아닌 '사람 사는' 곳이요, '변두리'가 아닌 '우리 이웃'이 있는 자리입니다. 저마다 사랑스러운 사람이 살가이 살림을 가꾸는 자그마한 집마다 산들산들 따사로운 바람이 붑니다.

기억의 풍경

김정일 지음,

눈빛, 2015

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

우리말꽃(국어사전)을 새로 쓴다. <말꽃 짓는 책숲 '숲노래'>를 꾸린다. 《쉬운 말이 평화》《책숲마실》《이오덕 마음 읽기》《우리말 동시 사전》《겹말 꾸러미 사전》《마을에서 살려낸 우리말》《시골에서 도서관 하는 즐거움》《비슷한말 꾸러미 사전》《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》《숲에서 살려낸 우리말》《읽는 우리말 사전 1, 2, 3》을 썼다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기