▲《한하운 시초》(정음사, 1949)와 《보리피리》(인간사, 1955년 3판) 표지《한하운 시초》는 시인 이병철이 발문을 쓰고, 당시 천재화가 정현웅이 표지 디자인을 했다. 이병철과 정현웅은 한국전쟁 이후 월북했다. 그 때문에 한하운 또한 사회주의자로 내몰리기도 한다.

정음사

아이들이 책 읽는 소리를 듣고 한하운은 1960년 자신이 쓴 시를 해설한 <황토길>(신흥출판사)을 펴낸다. 이 책에 '개구리'를 쓰게 된 내력이 나와 있는데, 그 이야기를 간추리면 다음과 같다.

그는 개구리에 꽂혀 마치 생물학자처럼 개구리를 연구했다고 한다. 올챙이는 정충(情蟲) 같고, 그 생김새는 그로테스크하고 살빛은 배암처럼 무시무시했다. 또 눈알을 보고 있으면 뚱구레하고 서슬이 시퍼랬다. 우는 소리는 더 야릇했다. 아무리 소리를 붙잡아 글로 나타내려 해도 도저히 엄두가 안 났다. 그런데 또 이것이 밤낮 울기만 했다. 그는 이런 말까지 한다. "울음은 전원의 전설을 말하는 것 같다." 그는 개구리를 시로 쓰려고 무던히도 애를 썼다. 하지만 어떻게 할 수가 없었다. 그렇게 네다섯 해가 훌쩍 지나갔다.

그러던 어느 날이었다. 그날도 마찬가지로 깡통을 들고 시골길을 걷고 있었다. 어느 초등학교를 지날 때였다. 학교에서 아이들이 책 읽는 소리가 들려왔다. 저마다 소리 내서 읽고 있는데 그 소리가 마치 모내기 철 논두렁에서 듣는 개구리 울음소리와 같았다. 그는 가던 길을 멈추고 쭈그려 앉아 그 자리에서 시를 썼다. 그는 이 시를 쓰고 자신의 기지(機智)에 스스로 놀라 기분이 아주 좋았다.

그런데 그는 왜 '가냐 더려' 하지 않고 '가갸 거겨' 했을까. 또 1연 '가'를 쓴 다음 2연에 '나'와 '다'를 이어 쓰지 않고 왜 '라'로 바로 건너뛰었을까. 그는 그 까닭을 이렇게 밝힌다. "개구리의 양서적 생리는 이율배반을 비유하는 상징인지도 알 수 없어 '가'와 '라'로서 이 모든 것을 표현하려고 노력했다." 자신만 아는 말로 써서 무슨 말인지는 잘 모르겠다. 다만 어릴 때는 아가미로 숨을 쉬고 물에서 살고, 자라서는 폐와 피부로 숨을 쉬며 뭍에서 사는, 그래서 양쪽에서 산다는 양서(兩棲 두양·살서)류를 '가나다라마바사아자차카타'에서 두(兩 짝량) 글자만 가지고 표현했다는 말일 것이다.

가갸 거겨 고교 구규 그기 가 그의 본래 이름은 태영(泰永 클태·멀영)이다. 이 세상을 넓고 멀리까지 본다는 뜻이다. 그런데 그의 나이 열일곱에 한센병에 걸린다. 다 나았다고 생각했는데, 1945년에 다시 병이 도졌다. 그의 나이 스물여섯 때 일이다. 태영은 자신의 이름을 하운(何雲 어찌하·구름운)으로 바꾼다. 어찌하여 내 신세가 떠다니는 구름 신세가 되었느냐, 하는 말이다. 그의 이름처럼 그는 거지가 되어 떠돌이 신세였다. 남한 어디에서도 한센병자를 품어주지는 않았다. 시골도 도시도 다 똑같았다. 아니 시골이 더 심했다. 이름을 하운으로 바꿨지만 사람들은 그를 '문둥이'라 했다. 한센병 환자를 낮잡아 이르는 말이다. 이렇게 해서 그의 이름은 넷이 되었다. 태영, 하훈, 문둥이, 그리고 문둥이 시인.

나는 시 해설집 <황토길>(신흥출판사)에 나오는 '개구리' 해설을 읽고 얼마나 놀랐는지 모른다. 시인과 그 시인이 쓴 시를 읽는 독자의 거리를 절감했다. 그런데 마음 한구석에서는 안심을 하기도 했다. 사실 그의 해설을 찬찬히 들여다보면 손에 바로 잡히는, 절실한 뭔가가 빠져 있다는 의구심이 강하게 든다. 알맹이가 없이, 그 시를 쓸 때 처한 형편이나 그 밑바닥을 말하지 않고 무미건조하게, 아니 당신이 알고 지내는 시인들을 염두에 둔, 그래서 더더욱 뭔가 있어 보이려고 하는, 그래야만 인정해 주는 문단 풍토 속에서 아웃사이더가 자신의 말을 최대한 가다듬어 한 말이 아닐까, 하는 느낌이 든다.

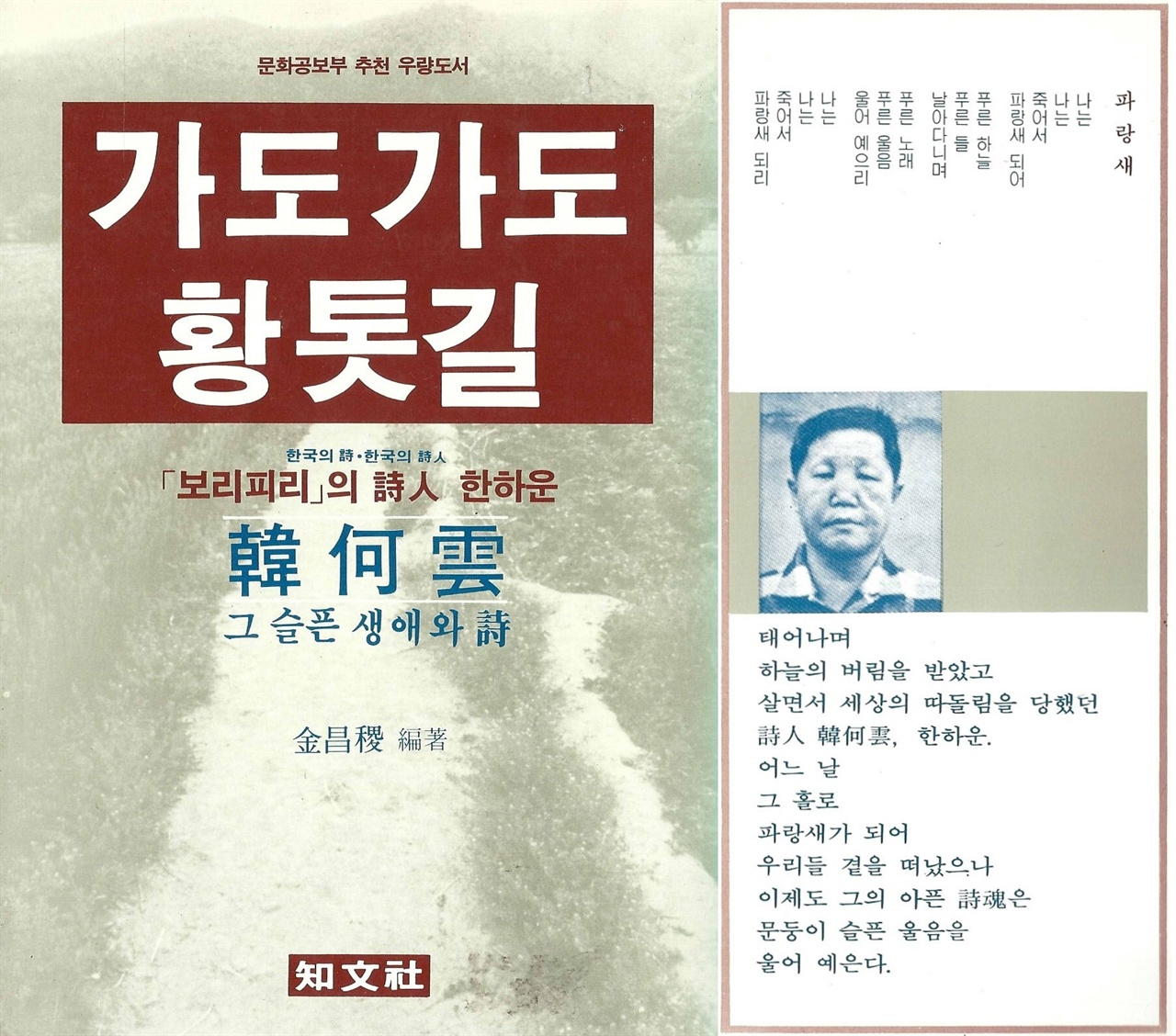

▲김창직이 묶어 펴낸 《가도 가도 황톳길》(1985, 지문사) 표지와 앞날개·

지문사

'개구리'를 처음 읽었을 때, 독자로서 내 느낌은 이랬다. 이 시를 발표한 해인 1949년, 그는 이때 한센병에 걸려 다리 밑에서 거적을 덮고 살아갔다. 아마 늦봄 어느 밤이었을 것이다. 개울 가까이 무논에서 개구리 소리가 왁자하게 들려왔다. 그는 어렸을 적 고향 함경남도 함주에서 들었던 개구리 소리가 떠올랐다. 돌아가신 어머니도 보였다. 어머니가 눈앞에 보이고, 어머니에게 배운 한글 자모 소리가 떠올랐다. 순간 개구리 소리는 꾸우악 꾸우악도 아니고 골골골도 아니고 산개구리 소리 호로롱도 아니었다. 그 소리는 바로 이 소리였다.

가갸 거겨

고교 구규

그기 가.

라랴 러려

로료 루류

르리 라. 이런 사정을 알고 이 시를 읽으면 가슴에 뭔가 꾹 차오른다. 이 시는 그저 한글 자음과 모음을 가르치는 시가 아닌 것이다. 어린 시절, 문둥병에 걸리지 않았던 그 어린 시절이 그리워, 속으로 꺽꺽 울면서 쓴 시가 아닐까 싶다. 서러움에 복받쳐 쓴 시가 아닐까 싶다. 또 문둥이들이 사람대접을 받는 그곳으로 가고 싶다고. "그기 가"고 있냐고, 마침내 그곳에 가 '파랑새'가 될 수는 있냐고...

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글

이 세상 말에는 저마다 결이 있다. 그 결을 붙잡아 쓰려 한다. 이와 더불어 말의 계급성, 말과 기억, 기억과 반기억, 우리말과 서양말, 말(또는 글)과 세상, 한국미술사, 기원과 전도 같은 것도 다룰 생각이다. 호서대학교에서 글쓰기와 커뮤니케이션을 가르치고, 또 배우고 있다. https://www.facebook.com/childkls

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기