▲"입을 크게 벌리고 큰 소리로 노래 부르세요. 틀려도 괜찮습니다"라고 말씀 하시는 멋진 송희태 선생님!

문세경

며칠 전, 내가 후원하고 있는 단체의 카톡방에 "마을을 생각하고 함께 노래하는 문화예술교육 프로그램을 진행한다. 관심 있는 사람은 신청을 바란다"는 글이 올라왔다. 구체적인 프로그램은 마을합창단을 만들어 노래 부르고 공연하고 악기를 배우는 것이라고 했다. 곧이어 주최 측에서 덧붙였다.

"합창단을 꾸려야 해서 부득이하게 오디션을 보려고 합니다. 장르는 정하지 않습니다. 부르고 싶은 노래를 정하시고, 왜 그 노래를 선택했는지 이유를 말씀해 주세요."

'신청할까? 말까?' 나는 5초 동안 망설였다. 5초 후, 정신을 차려보니 어느새 신청서가 접수되었다는 메시지가 떴다. 이제는 빼도 박도 못한다. 사흘 후에 '오디션'에서 부를 곡명을 정하는 일만 남았다.

음치가 음치를 들키지 않고 부를 수 있는 노래는 무엇이 있을까. 머리를 굴렸지만 어떤 노래를 불러도 내 음은 맞지 않는다는 걸 또 잊어버렸다. 결국 부르기 쉬운 동요, '오빠 생각'을 부르기로 했다.

오디션 당일이 되었다. 낯선 사람이 많다. 간단한 자기소개를 마치고 각자가 정한 노래를 한 곡씩 불렀다. 다들 잘 불렀다. 내 차례가 왔다. 떨리지는 않았지만 차마 노래를 부를 용기가 나지 않았다. 어디 가서 노래 부르지 말라는 남편 말도 생각났다. 그냥 포기할까, 하는데 옆사람이 내 마음을 귀신같이 알고 말했다. "어서 노래하시죠."

한 차례 구겨진 체면이 더 구겨지기 전에 '에라, 모르겠다'는 마음으로 '오빠 생각'을 불렀다. 서울 가신 오빠를 애타게 기다리는 여동생의 슬픔을 담아 '오빠 생각'을 부르고 싶었다. 하지만 내겐 박자와 음정이 맞느냐 안 맞느냐가 더 중요했다. "비이~단 구~우~두 사 가지고 오~오~신 다아~더니~~~" 혼신을 다해 마지막 구절을 불렀다. 노래를 마치자, 합창을 이끌어갈 강사가 말했다.

"노래 못 부른다는 것은 엄살이었네요. 잘 부르셨어요. 저만 믿고 따라오세요."

강사의 피드백이 진심인지 아닌지는 모른다. 중요한 것은 확신에 찬 얼굴로 자신을 따라오라는 말이었다. "따라오라"는 네 마디 말은 노래를 잘 불렀다는 말보다 몇 배는 더 반가운 소리였다.

강사는 노래를 못 부르는 한 중생을 구했다. 우주 최고의 음치를 버리지 않았다. 이번 마을문화예술교육지원사업의 백미를 꼽으라면 단연코 최고의 강사를 섭외했다는 것으로 하겠다. 물론 나만의 생각이다.

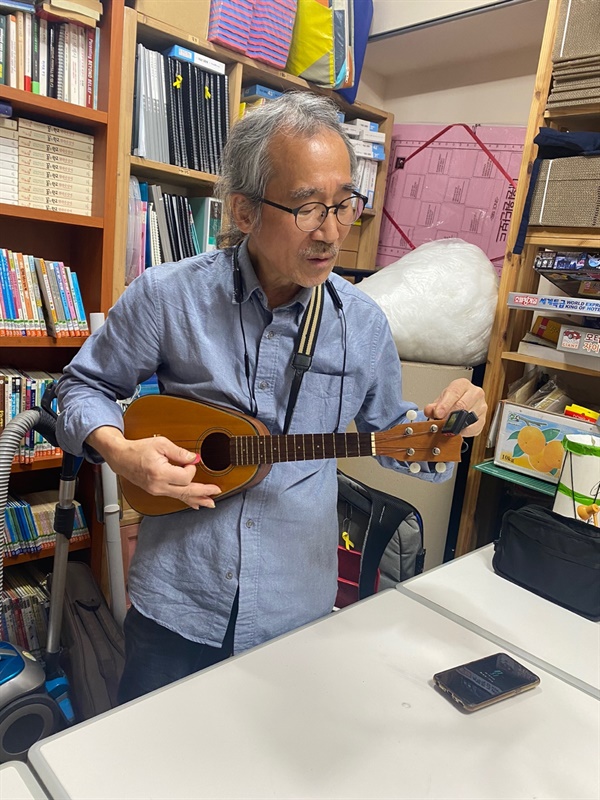

▲우쿨렐레 악기 다루는 법을 알려주시는 김강수 선생님

문세경

솔직히 말하면 오디션에서 떨어지는 쪽팔림보다, 의욕을 가지고 참가한 사람들에게 민폐를 끼치면 어떡하나 하는 걱정이 더 컸다. 독창도 아니고, 합창인데 나 하나 때문에 합창을 망치면 안 되니까. 옥에 티를 만드는 주인공이 되고 싶지는 않으니까 말이다. 강사는 마치 내게 이렇게 말하는 것 같았다. '음치면 어때? 우리는 행복한 공동체를 만들기 위해 모인 거지 노래자랑 하려고 모인 게 아니야.'

합창단 참여 이유를 듣고 나는 환호했다

▲5월 17일, 용산의 작은 도서관 '고래이야기'에서 합창 연습을 하고 있는 참여자들

문세경

코로나19로 원활한 대면 활동을 못 한 지 3년째다. 무엇을 하든 방역 지침을 지켜야 했다. 각종 통제가 많았다. 인원 제한이 있고, 마감 시간이 정해졌고, 사적 모임이냐, 공적 모임이냐를 구분해야 했다.

피로도는 점점 높아갔다. 자유를 통제받고 사는 것만큼 고통스러운 것은 없다. 하루빨리 지옥 같은 나날에서 벗어나고 싶었다. 그러다가 4월 중순부터 서서히 확진자가 감소하기 시작했다. 정부는 사회적 거리두기를 전면 해제한다는 발표를 했다. 드디어 통제의 시간이 끝났다. 나는 환호했다.

거리두기가 풀린 지 일주일 후, 마을문화예술교육지원사업의 합창단 활동을 한다는 소식을 받았다. 가뭄 속 단비 같은 소식이다. '고래이야기'라는 용산구 효창동의 마을 도서관에서 모인다는 알림이 왔다. 첫 모임 날, 기획자는 말했다.

"이 '함께 노래하는 마을만들기' 프로그램은 서울문화재단에서 진행하는 지역특성화 문화예술교육 지원사업이에요. 노래를 잘 부르고 못 부르고는 중요하지 않습니다. 제일 중요한 것은 함께 모여서 오아시스 같은 시간을 만드는 거예요."

실내 마스크는 아직 해제되지 않았다. 참가자들은 마스크 속에서 입꼬리를 올리고 웃고 있었을 것이다. 오디션을 위해 노래 부를 때 잠시 마스크를 벗은 얼굴은 상기되었고 환한 표정이었다. 오랜만의 대면 모임이어서인지 생동감이 넘쳤다.

"제가 정신적으로 좀 힘들어요. 마땅한 취미 활동을 찾다가 페이스북에서 공고를 보고 신청했어요. 합창을 하면 자신감이 생기지 않을까 하는 마음에 참여하게 됐어요."

편의점에서 아르바이트를 한다는 청년은 참여 동기를 위와 같이 말했다.

"저는 용산구 주민이에요. 용산연극협회에서 일 하고 있어요. 그동안 코로나19 때문에 사람을 못 만나서 답답했어요. 용산과 관련된 연극을 만들고 싶어요. 주민들과 친해지고 싶고, 용산을 더 자세히 알고 싶어서 참여하게 됐어요."

저마다의 참여 이유가 각별했다. 이쯤이면 나의 참여 동기도 충분히 설득력이 있다고 우긴다. 다양한 사연을 가지고 다양한 연령대에서 모였다. 함께 노래 부르면서 마음을 열고, 마을의 역사를 알고, 악기도 배울 수 있으니 일타쌍피가 아니라, 일타N피다.

"삐삐삐삐~" 현관문 열리는 소리가 나고 남편이 귀가했다. 나는 의기양양하게 말했다.

"나 합창단 오디션에 합격했어. 연습해서 공연도 한대. 공연하면 꽃다발 사갖고 와."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

차별받고 소외된 사람들에게 관심이 있다. 인터뷰집, <사랑하고 있기 때문에>를 썼다.

공유하기

'우주 최고' 음치가 합창단 오디션에 합격했습니다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기