▲서울 종로구 창신동, 대전 중앙동, 청주시 성안동 소재 여인숙 전경

충북인뉴스

경상남도 김해시의 어느 모텔. 네온사인 간판엔 저녁이 되도 불이 들어오지 않고 건물 외벽의 페인트칠은 벗겨져 낙엽처럼 떨굴 모양새다. 모텔. 그 이름에서 끈적끈적함이 연상될 법도 한데 그런 느낌은 전혀 없다.

1층 모텔 입구 우편함에는 우편물이 가득하다. 카드회사에, 공공기관에서 나온 연체 고지서 같은 것들이 대부분이다. 수취인의 행방이 묘연한 걸까. 아니면 굳이 뜯어 볼 마음조차 없는 것일까? 우편물은 빗방울에 누렇게 얼룩져 있고 먼지까지 내려앉아 거뭇거뭇하다.

침대가 있는 방도 있고, 온돌방도 있다. 면적은 9.9㎡. 5층 옥상에 올라가면 세탁기 하나가 있다. 20여개 되는 이 모텔의 거주자들이 공동으로 사용하는 세탁기 한 대. 빨랫줄이 무질서하게 늘어져 있지만 빨래는 많지 않다. 부엌이나 취사실은 따로 없다. 층마다 한 대씩 있는 온수기가 전부다. 그래도 이곳엔 각 방마다 화장실이 있다.

이곳엔 사람이 산다. 운영자인 70대 중반의 노부부는 다달이 건물주에게 내야 하는 임대료 걱정을 하며 산다. 직장 일 때문에 몇 달 단기로 있는 사람도 있고, 5년째 이곳을 단 하루도 떠나지 않는 사람도 있다. 혼인 신고 여부를 알 수 없지만 부부처럼 보이는 사람도 산다.

서울시 종로구 창신동 동대문역 6번 출구를 따라 조금만 들어가면 전동스쿠터 한 대 지나갈 작은 골목이 나온다. 50m 대로변의 화려함을 생각하면 21세기 대한민국에 이런 곳이 있을 까 생각될 정도로 시간이 부조화된 공간이다.

낡은 단층집. 수십년간 손 한번 제대로 보지 못한 것 같은 건물. 좁은 계단. 머리위엔 어지러이 얽혀있는 전깃줄이 지나간다. 형형 색색이다. 어느 집 간판은 여인숙, 어떤 집 간판은 여관이나 모텔. 심지어 호텔 간판도 있다.

방금 전까지 폐지를 줍던 어르신이 굽은 어깨를 끌 듯이 골목길로 들어선다. 한여름 무더위 탓인지 골목길 작은 평상엔 어르신들이 2~3명 모여있다. 사람들은 이곳을 쪽방촌이라 부른다. 뭐라 부르건 상관 없다. 이곳엔 사람이 산다.

▲충북인뉴스

숙박업소는 집이 아닌데… 누가 사는 걸까?

2021년 6월 국토교통부는 쪽방이나 고시원 등 비주택에 거주하는 취약계층의 주거 상향을 위 공공임대주택 지원 정책을 발표했다.

여기서 언급된 '비주택'은 도대체 무슨 말일까? 아파트와 같은 공동주택, 단독주택 등 주거용으로 설계된 공간이 아닌 건물을 비주택으로 부른다.

주택이외의 거처(이하, 비주택)는 주택이 아닌 거주 공간이다. 비주택은 부엌과 같은 취사공간, 세탁·화장실, 냉·난방 시설등 등 물리적으로 열악하다. 당연히 장기간 거주하기엔 부적절하다. 고시원, 쪽방, 비닐하우스나 모텔·여관·여인숙 등 숙박업소가 이에 해당된다.

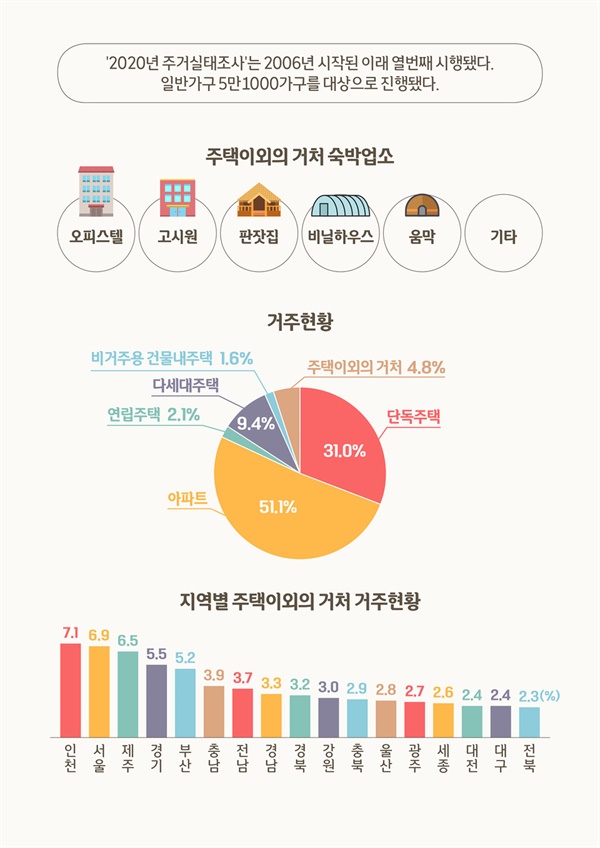

국토부 '2020년 주거실태조사'(표본수 5만1000가구)부에 따르면 쪽방·비닐하우스·고시원·숙박업소·컨테이너 등비주택에 거주하는 가구는 전체 가구수의 4.8%로 나타났다..

국내 총가구 수가 2148만 가구라는 점을 고려해 추정하면 103만여 가구가 비주택으로 추정된다. 2019년 조사에선 호텔이나 여관, 여인숙 등 등 숙박업소 거주하는 가구는 4만2454가구로 추정된다.

(본 기획물은 한국언론진흥재단의 정부광고 수수료를 지원 받아 제작되었습니다.)

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기