▲2024학년도 대학수학능력시험일인 16일 한 수험생이 시험 시작을 기다리고 있다.

사진공동취재단

겨울이 오고 있음을 자각하면서도, 며칠 사이 유난스러워진 날씨를 보고는 새삼 수능이 지나갔음을 깨닫는다. 수능과는 조금 멀어진 지금의 내 나이는 스물 일곱.

책 가방에 도시락 통을 넣고 고사장으로 향한 날로부터 여덟 해가 지난 지금은 그 날이 바로 수능이라는 사실을 오후나 돼서야 알 정도로 무감각해졌다. 그런데 한편으로는 이게 당연하다는 생각도 들었다. 끝이 보이지 않는 터널과도 같아 출구가 가까워오면 후련한 마음으로 털어내고 싶었던 것이다. 기억 속에서 멀어지길 바랐던 게 수능이기도 했으니까.

스무 살의 나는 대학교에 진학하지 않았다. 수능은 응시했어도 대학교 원서접수를 하지 않았다보니, 당연한 결과일 수밖에 없었다(관련 기사:

이재명이 언급한 '대학 대신 세계여행', 제가 해봤는데요 https://omn.kr/1t6gq ).

왜 대학에 안 갔느냐고? 첫 번째로는 가고 싶은 대학교나 마땅히 끌리는 학과가 없었던 게 주된 이유였고, 그저 성적에 맞춰서, 고등학교에 졸업하면 대학교에 진학하는 게 정답인 것 같은 분위기에 떠밀려 원하지도 않는 학과에 원서를 넣는 게 과연 맞는가 의심이 들었던 게 두 번째 이유였다.

대학 대신 여행 간 이유

대학교에 진학하는 것이 인생 최고의 목표이며 승승장구하고 마치 좋은 일들만 펼쳐질 거라는 듯, 환상 가득한 말들로 현혹시키던 학교와는 다르게 교복을 벗고 학교 밖에서 만난 어른들, 그러니까 20대 후반인 현재의 내 나이와 비슷하거나 더 많은 이들은 학교에서 말한 것과는 거리가 먼 삶을 살고 있었다.

이를테면 성적에 맞는 학과에 진학했지만 전공과는 다른 일을 하는 사람, 주변의 등쌀에 밀려 대학에 갔지만 그 의미를 찾지 못해 등록금만 날렸다고 생각하는 사람. 대학에 진학하진 않았지만, 자신이 진정으로 하고 싶은 일을 찾아 만족감을 얻으며 사는 사람 등 다양한 유형의 사람들이 내 주변에 있었다. 이들은 대부분 내게 대학교에 진학하는 것이 꼭 정답만은 아니라고 말해주었다.

▲수능은 봤지만 대학교 원서를 넣지 않아서 대학교에는 진학하지 않았다. 그리고 선택한 세계여행. 사진은 열 아홉에 마주한 인도 바라나시의 풍경.

이원재

그래서 내가 선택한 게 바로 여행이었다. 앞서 언급한 여러 유형의 사람들은 모두 여행을 통해, 제주도를 비롯한 국내의 게스트하우스에서 만난 이들이었고 더 넓은 세상, 대학교까지 범위가 연장되어버린 제도권 교육 밖에서 만날 수 있는 사람들을 보고 만나며 폭넓은 이야기를 듣고 싶은 게 선택의 이유였다.

내가 무엇을 좋아하고 어떤 일에 흥미를 갖는지 알게 될 때까지 갭이어, 즉 학업을 병행하거나 잠시 중단하고 봉사, 여행, 진로 탐색, 교육, 인턴, 창업 등의 다양한 활동을 체험하고 이를 통해 향후 자신이 나아갈 방향을 설정하는 시간을 갖는 것. 수능이 끝난 열아홉 살의 나는 곧장 인도여행을 떠났다.

▲세계일주 중 다녀온 여행지, 쿠바

이원재

내가 정한 나의 갭이어는 입대하기 전까지 2년이었다. 갭이어 기간 동안 나는 인도여행을 비롯해 지구를 한 바퀴 돌며 세계일주를 했고, 이를 바탕으로 에세이를 출간해 여행 작가가 되고 싶다는 꿈을 가지게 되었다.

그 결과 전역 후에 책을 출간했고, 그 뒤 제주도에서 직장을 구해 일을 하는 등 2년 정도 더 거기서 살았다. 지금은 게스트하우스 창업이라는 목표를 안고, 이를 위한 자금 마련 및 언어 능력 향상을 목적으로 다음 해 호주 워킹홀리데이를 계획하고 있다. 그러면서도 더 전문적으로 공부해보고 싶은 전공 학문도 생긴 터라, 추후 사이버대학교 중국어과를 염두에 두고 워킹홀리데이와 학업 병행을 생각하고 있다.

취업 뒤 돈 잘 벌려면 반드시 수능? 그 아래 뿌리 깊은 학벌주의

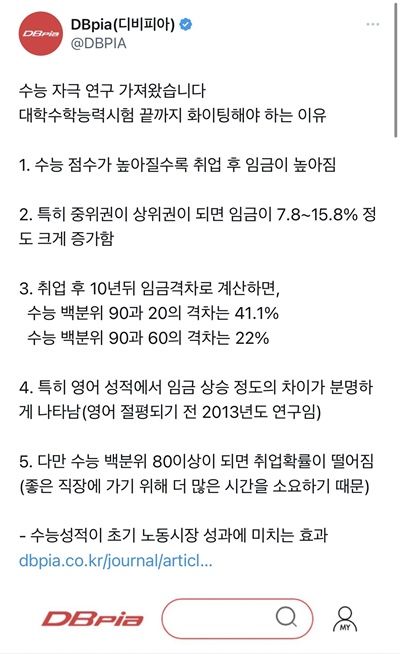

최근 학술 논문 검색 기관 '디비피아'의 트윗이 논란의 도마 위에 올랐다. '수능 자극 연구', '대학수학능력시험 끝까지 파이팅해야 하는 이유'라는 제목과 함께 수능 점수가 높아야 취업 후 임금이 높아진다는 게 주된 내용이었다(관련 기사:

"수능 잘쳐야 돈 많이 받아" 수능전날 올라왔다 삭제된 디비피아 트윗 https://omn.kr/26f9s).

해당 트윗이 수능 바로 전날인 11월 15일에 게시되었다는 점을 봤을 때 과연 이 글은 수험생들에게 좋으라고 작성된 글이 맞는가 하는 의구심이 들었다. 어떻게 보면 수능은 초중고 교육과정 12년의 종지부를 찍는 날, 이를 하루 앞둔 수험생들은 긴장과 압박감에 그 어느 때보다 예민해있음이 분명하며 그중에는 예상되는 성적에 비관하고 낙담하는 수험생도 있을 걸 예상하기 쉬운데, 이런 게시물은 그에 대한 공감은 배제되어 있는 게 아닌가. 사실 수능 성적이라는 게 완벽하게 개인의 노력만으로 결정되는 것도 아니기에, 트윗을 본 수험생들의 상심이 크겠다는 생각이 들었다.

또 이러한 내용을 뒷받침하며 인용한 논문을 하나 소개했는데, 해당 논문의 취지는 "수능성적과 임금의 관계를 분석하는 것은 초중등교육의 성과가 노동시장 성과로 연결되는지를 분석하는 것", "수능성적을 높이기 위해 엄청난 비용의 사교육이 행해지고 있다는 점에서 사교육의 효과가 노동시장 성과로 연결되는지를 분석하는 것"이라 언급되어 있는 바, '디비피아'는 해당 논문의 취지와는 맞지 않는 단편적인 시각으로 이를 오용했음을 알 수 있다.

▲15일 디비피아가 2013년 한국노동연구원 노동정책연구에 실린 논문 하나를 트위터에 공유하면서 올린 게시글 일부. 해당 글은 "수능 자극 연구 가져왔습니다. 대학수학능력시험 끝까지 화이팅해야 하는 이유"라며 우리 사회의 뿌리 깊은 학벌주의를 인식하지 못하고 논문 결과를 단편적으로 해석했다는 비판을 받고 있다. 논란이 일자 디비피아는 해당 게시글을 삭제했다.

트위터

추가로 수능 점수가 높아야지만 높은 임금의 직장을 얻을 수 있다는 표현은 학벌주의의 정당성과 치열한 입시 경쟁의 당연함을 내재한 표현이라고 나는 받아들였다. 이는 곧 나와 같이 대학교에 진학하지 않는 비진학자, 여러 이유로 수능을 보지 않기로 결정한 수능 밖의 청소년은 완벽한 논외로 두었다고 볼 수 있지 않은가.

꼭 수능 시험을 치거나 대학교을 진학하지 않더라도 개개인의 꿈을 펼칠 수 있는 기회는 얼마든지 존재하기에, 논란이 된 트윗은 그런 가능성은 점치지 못한 채 그저 좁은 시야에서 쓰인 글에 불과하다. 이번에 게시된 '디비피아'의 트윗은 제도권 교육 안에서 입시 준비를 하는 수험생과 수능 밖의 청소년 모두의 공감을 이끌지 못한 글이기에 나는 부정적으로 받아들일 수밖에 없었다.

한편, 끝으로 올해 수능을 치룬 수험생들에게 진심으로 고생했다는 말을 전하고 싶다. 또한 수능 점수가 곧 인생의 점수이자 세상의 전부는 아니며, 혹여나 지금 점수에 아쉬움이 남아 기회를 놓쳤다고 생각할지라도, 기회는 수능뿐만 아니라 다른 곳에서도 얼마든지 찾아오니 크게 낙담하지 않았으면 하는 바람이다.

남들이 정해주는 것이 아닌 오롯한 개인의 기준 속 흥망성쇠 중에서 흥과 성의 시기는 누구에게나 다를 테니까. 개개인의 인생을 다른 이들 모두와 경쟁하는 레이스에 빗대어, 상대적으로 어떤 시기에 비춰 늦었다거나 뒤쳐졌다는 생각에 좌절하지 않기를 바란다. 그런 경쟁을 조장하는 사회적 분위기 또한 이제는 타파되었으면 한다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글8

이상을 마음에 품고 현실을 바라봅니다. 열아홉 살의 인도와 스무 살의 세계일주를 지나 여전히 표류 중에 있습니다. 대학 대신 여행을 택한 20대의 현실적인 여행 에세이 <우리는 수평선상에 놓인 수직일 뿐이다> 저자

공유하기

수능 밖 청소년, 대학 진학 않고 이렇게 잘 삽니다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기