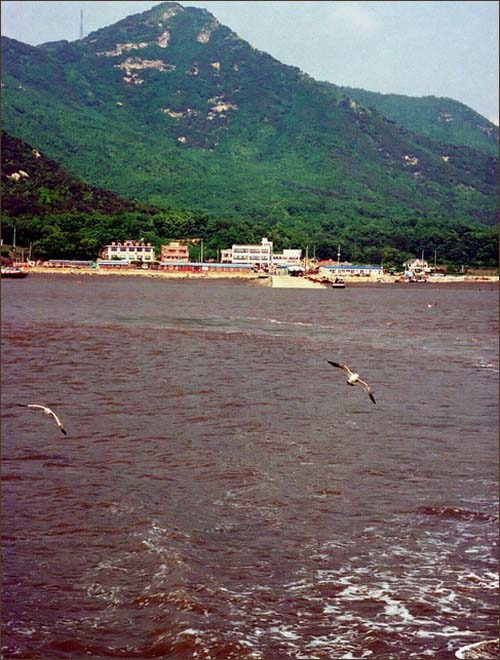

▲바다에서 바라본 석모도 풍경. 아름다운 섬이다.느릿느릿 박철

무전여행 기간은 15박 16일이었다. 지금 생각해도 간이 부었었나 보다. 삼각텐트, 배낭, 담요, 코펠, 한 되짜리 소주병에 담은 마늘 짱아지, 고추장, 쌀, 약간의 돈을 준비해서 여행을 감행했다. 그 여행기를 여기에 다 적을 수는 없다.

내가 처음으로 본 바다는 낙산사에서 바라본 동해바다였다. 마침 낙조가 바다를 붉게 물들이고 있었다. 그 때 유행하던 카펜터즈의 노래가 라디오에서 흘러 나왔다. 장작을 패고 있던 낙산사 동자승이 "경건한 법당에서는 라디오를 끄시오"라고 해서 라디오 볼륨을 껐다.

붉게 물든 바다가 얼마나 장엄하였던지 나는 바다에 완전 넋이 나갔다. 덕지덕지 여드름을 달고 청바지를 입고 있던 세 녀석이 바다를 보러 그 먼 길을 달려왔던 것이다. 한 시간 동안 낙산사 마당에서 저녁노을로 붉게 물든 바다를 바라보았다. 그 감동은 함께 동행했던 죽마고우(竹馬故友) 라승구, 윤용선도 마찬가지였다. 그들도 이제는 50대를 바라보는 중늙은이가 되어 있을 게다.

▲바닷물이 빠지자 갯벌위에 바위가 드러났다. 중요한 깨달음을 준다.느릿느릿 박철

그해 여름, 우리 셋은 보름 동안 바닷가에서 텐트를 치고 지냈다. 동해안 구석구석을 살폈다. 하루에 밥 한 끼만 먹고 마늘짱아지, 고추장으로 허기진 배를 달래면서 새벽이 되면 텐트에서 나와 장엄한 해돋이를 보았고, 저녁이면 막 지는 해를 보았다. 시뻘건 태양이 바닷물 속으로 빨려 들어가면 내 몸도 바다에 빨려 들어가고 싶은 충동을 느꼈다. 30년 전의 이야기이다.

30년의 세월이 지나 나는 지금 바닷가에 살고 있다. 유년시절 내 꿈이 이루어진 것이다. 하루도 바다를 안 보는 날이 없다. 바다를 안 보는 날은 내가 밖으로 나오지 않은 날이다. 집 마당에 서면 바다가 빤히 보인다. 동해바다 같은 넓은 바다는 아니지만, 서해안 특유의 아기자기하고 어머니 젖가슴 같은 푸근한 정취를 느낄 수 있는 바다와 섬들이 보인다.

▲배에서 바라본 교동. 저녁노을이 환상적이다.느릿느릿 박철

해거름, 어쩌다 동네 황산에 올라가 바다를 보면 30년 전 낙산사에서 바라보았던 붉은 바다가 생각난다. 서해안 붉은 노을이 실루엣이 되어 반짝인다. 내 가슴 한복판에서 뜨거운 것이 올라온다. 나는 영락없이 바다의 포로가 된다.

바다는 모든 것을 담을 수 있는 그릇이다. 찬밥 더운밥을 가리지 않는다. 바다는 말이 없다. 바다는 한없이 너그럽지만, 한번 화가 나면 아무도 당해낼 수가 없다. 바다는 태고의 원초적 신비를 담고 있는 곳이다. 바다에는 한없는 자유와 평화가 있다. 바다는 숨을 쉰다. 바다는 정복의 대상이 아니다. 바다는 자연의 순리(順理)를 가장 이상적으로 담보하고 있다. 바다는 겸손을 배울 수 있는 삶의 도장이다.

나는 50년 동안 살아오면서 바다의 영성(靈性)에 심취되어 살았다고 해도 과언이 아니다. 바다는 나를 부른 적이 없지만, 나는 바다를 찾아가고 바다와 함께 살고 있다.

지금 그대의 마음에는 바다가 있는가?

▲배에서 바라본 창후리. 갈매기가 한가롭게 비행을 하고 있다.느릿느릿 박철

지금 그대의 마음에는 바다가 있는가?

만물이 정지한 듯한 풍경 속에서 하물며 나조차 툭, 정지하면

세상의 끝이 거기일까? 고집스레 지키는 오랜 침묵 속에 마침내

저 고물거리는 것들. 작은 뻘게들이며, 갯강구며

오호라, 나의 끊임없는 세상에 대한 작고 보잘 것 없는

욕망들이며, 눈길을 채가듯 휘익 날아오르는 물새 한 마리 있어

먼 바다에 시선을 던지면 밤새 멍청히 정박해 있던 바다도

그 뱃머리를 반쯤 돌렸다. 그가 지향하는 세상은 어디이며

그가 외면하는 세상은 또 어디쯤인가? 괜히 정지된 사유 속에

손님처럼 느닷없는 설움 하나가 낯설다.

(김영천 詩. 바다에 고인 적요)

▲부표위에 갈매기가 쉬고 있다. 다정해 보인다.느릿느릿 박철

| | 엄마는 바다가 보고 싶다고 했다 | | | - 엄마의 바다 여행에 대하여 - | | | |

|  | | | ▲ 5.18묘역에서. 장모님 권채봉 집사 | | 올해 일흔 아홉이신 엄마가 동해안을 다녀오셨다고 전화가 왔다. 친정조카가 고모님들 구경시켜주시겠다고 해서 이모님과 함께 주문진 속초, 강릉, 울진, 죽변, 영덕, 강구로 해서 안동까지 구경을 잘하고 오셨다고 아주 들뜬 목소리로 전화를 하셨다.

그 동안 교통사고와 발가락 한마디가 없어지는 병으로 고생이 심하셨는데 조금 나아지셔서 더 늙기 전에, 더 기운 떨어지기 전에 구경을 한다고 다녀오셨단다.

항상 가슴이 탁 트일 시원한 바다가 보고 싶다시던 우리 엄마, 딸이 섬에 살아서 딸네 집에 오시면 바다를 볼 수 있다고 해도 그 바다 말고 시원하고 푸른 동해 바다가 보고 싶다고 하셨는데 드디어 바다를 보고 오신 것이다.

아들 딸 며느리 사위가 열이나 되고 남편과 57년을 살았는데 그 누구도 아니고 80이 다 되어서 친정조카가 그 원을 풀어 드리다니, 말로는

"엄마는 좋겠네! 원을 풀어서..."

라고 했지만 정말 많이 많이 미안했다. 육남매 키우시느라 지문도 다 없어지셨던 엄마, 막내아들을 가슴에 묻고 20년이 지난 요즘도 가슴앓이를 하시는 엄마. 엄마 죄송해요. 그리고 많이 많이. 사랑해요. 언제나 말로만... / 김주숙 | | | | |

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

박철 기자는 부산 샘터교회 원로목사. 부산 예수살기 대표이다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기