a

▲ 자산서원 전경(전남 함평군 엄다면 엄다리). ⓒ 이철영

1589년(선조2년) 정여립의 모반사건(기축옥사)이 일어났다. 관군에 쫓긴 정여립은 전북 진안의 죽도로 도망해 자결했다고 전해졌다. 무수한 소문과 폭력과 광기만이 휩쓸고 지나갈 뿐 앞서 가버린 망자는 아무 말도 할 수 없었다. 역모에 연루된 것으로 지목된 이들은 반역의 주모자도 없이, 변호해 줄 이들도 없이 고문 속에서 죽어갔다. 인구 5백만의 조선에서 1천여 명이 죽었다. 전쟁과 다름없는 피의 살육전이요, 마녀사냥이었다.

기묘사화, 을사사화의 광풍 속에서 큰 피해를 입었던 호남의 사람들은 기축옥사로 씨가 마를 지경이었다. 그 와중에 '동방의 진유(眞儒)로 이황(李滉)에 버금간다'는 평을 들었던 함평의 대학자(大學者) 곤재 정개청(困齋 鄭介淸, 1529~1590) 마저 살육의 손아귀를 벗어나지 못했다. 모반사건을 통해 서인들이 정국의 주도권을 쥐어 동인들이 궁지에 몰린 상황이었으나 그는 정작 동서의 어느 편에도 속하지 않았던 은둔의 학자였을 뿐이었다.

a

▲ 자산서원 입구에 세운 곤재 정개청 시비. ⓒ 이철영

그는 일찍이 화담 서경덕의 문하에서 배웠고 홀로 절에 들어가 유학, 천문지리, 약학, 산수, 역학 등을 널리 공부하여 깊은 경지를 체득했다. 이후 41세에 지금의 함평군 엄다면 엄다리 제동마을에 윤암정사를 짓고 학자들과 교류하며 후학들을 길렀다. 제자들이 살았던 불암마을에서 바로 옆 동네의 윤암정사로 가는 길은 지금도 '제자거리'라 불릴 정도로 수많은 이들이 가르침을 받고자 각지에서 몰려들었다.

그의 호 곤재(困齋)는 '곤란함으로 지은 집'이다. 곧 그에게 있어 학문과 삶이란 역경을 마다하지 않고 스스로 닦아가는 의지실현의 경로이자 거처였던 셈이다. 문집 제목인 '우득록(愚得錄)' 또한 '어리석게 얻는다'는 뜻이니 그런 그의 의지를 짐작케 한다. 그는 우득록의 첫머리에서 '겸허'를 논한다.

a

▲ 곤재 정개청 선생이 학자들과 교류하며 후학들을 길렀던 윤암정사는 무너지기 직전의 폐가가 되어 있다. ⓒ 이철영

"내심에 아름다운 덕을 함축하고 있으면서도 이것을 말함에 신중히 하여 함부로 외부에 발설하지 말고, 겸양하는 마음으로 그 미덕의 성정(性情)을 키워 총명함을 자처하지 않고 비록 사물의 이치를 변별하여 알아챔이 있을지라도 그 알아챔을 자의로 이용하지 말고 사물의 이치를 알아도 그 아는 바를 자의로 이용하지 아니함이 있어야 하는 것이다."

곤재는 정여립에게 보낸 편지에서 "덕과 의를 사모하였고, 도(道)를 고명하게 본 것은 오직 존형 1인이 있을 뿐"이라고 썼다. 그러나 그가 쓴 편지는 역모자와의 관계를 증명하는 증거가 되고 말았고 그는 옥중상소에서 "정여립과는 교정랑(校正郞)으로 처음 만났고 함께 강론하고 교정을 본 것이 겨우 10여일 이었는데 어찌 친밀함이 있었겠습니까? 무릇 편지는 친밀하면 말이 많으나 그렇지 못하면 공경하는 것이 예나 지금이나 그 격에 맞는 예의입니다" 고 했다.

a

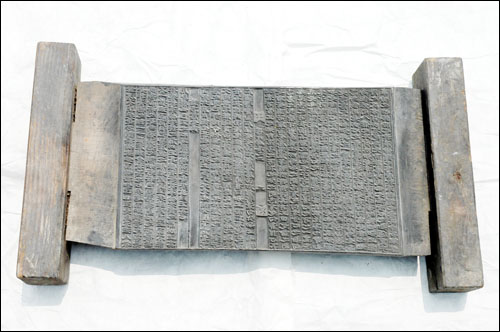

▲ 곤재 정개청의 문집 '우득록' 목판(1692년 간행). ⓒ 이철영

그러나 서인 권력의 대표로 역모사건을 조사했던 송강 정철은 "개청은 아직 모반하지 않은 여립이고, 여립은 이미 모반한 개청"이라고 몰아 세웠다. 미수 허목이 쓴 '곤재 선생전'에는 "곤재가 본래 정철의 사람됨을 탐탁히 생각지 아니하니 어떤 사람들이 그 청백한 지조가 취할 만 하다고 말해도 선생은 다만 답을 하지 않고 말하기를 '그 사람이 정(正)을 꾸미고 거짓 행세를 하니 바른 사람이 아니다' 함으로 이 말을 듣고 정철이 심히 노하였다"고 기록하고 있다.

정철 스스로도 심문의 과정에서 곤재와 정여립과의 관계는 분명치 않다고 한 점으로 미루어 정철 개인의 사적 관계가 개입된 듯한 흔적을 보게 된다. 곤재는 결국 매를 맞고 함경도 경원으로 유배되었고 한 달 만에 장독으로 세상을 등지고 말았다. 그의 죽음 뒤 동생 대청은 여러 사람이 있는 데서 말을 하지도 웃지도 않았다. 또 그 스스로 14년 동안 고기를 먹지 않고 스스로 죽음에 이르렀으며, "형께서 도를 지키시다 원한을 머금고 세상을 떠났는데, 내가 능히 설욕을 못했으니 내가 죽은 뒤에는 제사에 어육(魚肉)을 쓰지 말라"는 한스런 유언을 남겼다.

a

▲ 곤재 선생이 후학들을 가르쳤던 나주향교. ⓒ 이철영

그러나 굴곡진 운명은 사후에도 그를 쉽사리 놓아주지 않았다. 사후 26년이 지난 1616년(광해군8년)에야 역적의 누명을 벗고, 그의 사우(祠宇)가 함평에 세워졌으나 당쟁의 소용돌이는 지속되어 훼철과 복설이 반복되었다. 1616년에 건립된 사우는 1868년 대원군의 서원 철폐령에 이르기까지 무려 5차례의 훼철을 당했으며 1988년에 복원되기까지 6번 건립되는 곡절을 거치게 되었다.

그의 곤(困)함이 자산서원의 운명을 예견했음일까? 자산서원은 조선 당쟁사의 굴곡진 자화상이기도 하며 현재의 우리를 비춰주는 소중한 거울이기도 하다. 제동마을 사람들은 지금도 그의 후학들이 오갔던 '제자거리'에 서서 이야기 한다.

"옛날에 곤재 선생이 저기 윤암산 꼭대기에서 천문을 연구하시면서 우역신(牛疫神)이 오는가도 보셨는디 오기만 허면 호통을 쳐서 내쫓았다고 합디다. 그래서 우리 마을 소는 병에 안 걸렸다지라. 삼사십년 전만 해도 동네 소에다가 '곤재우(困齋牛)'라고 부적을 붙여서 소한테 병 오는 거 막았지라."

덧붙이는 글 | 이 기사는 's-oil' 사보 6월 호에도 실렸습니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고