a

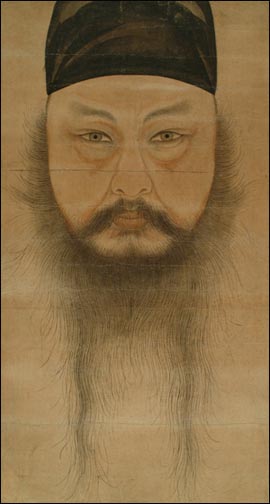

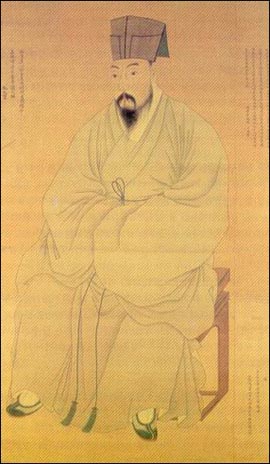

▲ 사실주의의 극치를 보여주며 새로운 화법의 길을 보여준 공재의 자화상(국보240호). ⓒ 녹우당

우리나라 회화사에서 아주 큰 획을 그을 수 있는 작품 중에 하나가 공재 윤두서가 자신의 모습을 그린 '자화상'(국보240호)이다.

조선시대에 그린 여러 초상화와 자화상이 있지만 자신의 모습을 그토록 강렬하고 독특하게 그려낸 작품은 찾아보기 힘들다. 그런데 공재가 이러한 자신만의 독특한 예술세계를 창조할 수 있었던 시대적 배경과 집안의 가풍을 이해해볼 필요가 있다.

녹우당 해남윤씨가 인물 중에 고산은 정치적인 인물이기도 하지만 예술적으로는 뛰어난 문학인이기도 하였다. 그런데 이러한 고산의 예술적 기질을 이어받아 고산의 증손자로 태어난 인물이 공재 윤두서(1668∼1715)다.

공재는 현재 심사정, 겸재 정선과 함께 조선후기 삼재의 한 사람으로 조선후기 새로운 화풍을 개척한 인물이다. 공재는 자화상에서도 알 수 있듯이 지금까지와는 다른 사실주의적인 화풍과 풍속화의 길을 연 인물로 이는 당시 선진문물의 중심이었던 중국의 화풍을 벗어나 새로운 예술의 길을 연 것이기도 하여 그 의미가 사뭇 깊다 할 수 있다.

공재 윤두서는 소학(小學)을 바탕으로 한 집안의 학문적 풍토를 이어받아 고산처럼 성리학은 물론 천문, 지리, 수학, 의학, 병법, 음악, 회화, 서예, 지도 등 다방면에 걸친 박학(博學)을 추구했던 인물이다. 공재가 고답적인 기존의 문인화풍을 이어받지 않고 자신만의 세계를 개척할 수 있었던 것은 이러한 집안의 학문적 풍토가 뒷받침되었기 때문에 가능한 것이었다고 할 수 있다.

또 한편으론 공재가 살던 시기가 실학이 새로운 학문으로 자리 잡아가던 시대로 그와 교유했던 많은 남인실학자들과의 관계 속에서 그의 학문정신과 예술의 세계는 더욱 꽃피울 수 있게 된 것이다.

박학다식이 실학적 밑바탕

공재의 아들이자 화가였던 윤덕희(尹德熙)가 공재에 대해서 쓴 <공재공행장>을 보면 윤두서는 당시 잡학(雜學)으로 취급되던 기술학에 조예가 깊었음을 알 수 있다.

공재는 실제로 조선지도, 일본지도, 중국지도 등을 그렸으며, 천문·점술·의술·산술(算術)의 방면에도 깊은 관심을 두고 연구했다는 것을 알 수 있다. 녹우당에 전시되어 있는 윤두서의 많은 서화(書畵) 작품과 동국여지도(東國與地圖), 일본여지도(日本與地圖), 인장(印章)과 관련 서적들이 그의 박학다식했던 면모를 잘 보여준다.

다양한 분야에 심취했던 윤두서는 탐구방법에서도 실사구시의 실험정신으로 임하여 여러 가지 공장(工匠)과 기교(技巧)를 모두 이해하였다고 한다. 공재는 농민생활과 그들이 처한 현실에 대해서도 개혁안을 제시하였는데, 이는 당시 중농학파의 실학자인 유형원과 이익 등이 농민들의 입장에서 토지제도, 군사제도, 교육제도의 폐단과 시정을 위해 노력했다는 면에서 이들과의 교류관계를 엿볼 수 있는 부분이다.

윤두서는 당시 박학을 추구하는 실학적 경향 속에서 천문·지리·수학에 관심이 컸고, 이익 형제와 교분이 두터웠다. 당시 윤두서와 관계를 맺었던 사람을 보면 윤두서의 부인인 전주이씨(全州李氏)는 서구문화를 소개하고 실학발전의 선구자로 잘 알려진 지봉(芝峯) 이수광(李粹光), 1563∼1628)의 증손자였다.

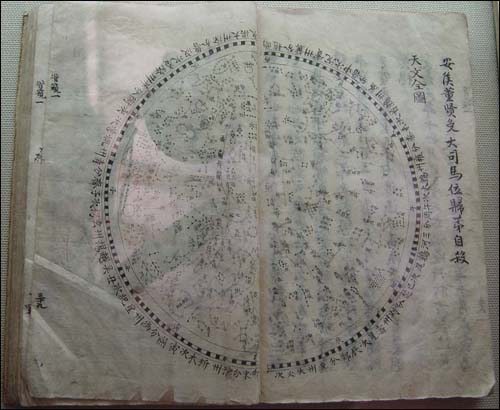

a

▲ 천문에 관한 관심을 알게하는 방성도 ⓒ 정윤섭

지리나 지도에 대한 관심이 많았던 윤두서는 중국의 여지도나 우리나라의 지리서는 모두 그 내용을 간파하고 산천이 흐르는 추세와 도리의 멀고 가까움, 성곽의 요충지를 빠짐없이 자세히 파악하였으며, 지도를 만들고 지도상의 지점을 실제 다녀본 사람들과 증험하였다.

반계 유형원(1622∼1673)이 쓴 <동국지리지(東國地理志)>에는 고산의 문학처인 금쇄동에 대한 기록이 있다. 금쇄동에 대한 기록은 <동국지리지>가 최초로 언급하는 것으로 이때 반계가 윤두서와의 교유를 통해 이곳 금쇄동에 대한 정보를 얻었거나 공재가 살고 있는 녹우당에 왔을 가능성도 추정해 볼 수 있다.

당시 정치에서 소외된 남인계 실학파의 비판적 지식인들은 생산력과 관계 깊은 경제 지리적인 지도학에도 관심을 두었다. 근대적 지도학 발달의 바탕이 되는 윤두서와 정상기의 <동국여지도>는 그 산물이라고 볼 수 있다.

공재가 숙종의 명에 의해 제작한 <동국여지도(東國輿地之圖)>는 조선말의 김정호가 제작한 <대동여지도>보다 150년가량 앞선 지도로 각 도를 색깔로 나타내고 있다는 점에서 섬세함과 사실주의적 면을 느낄 수 있다.

이와 함께 <일본여지도(日本與地圖)>는 19대 숙종이 임진왜란의 치욕을 설욕하고자 공재에게 명하여, 공재가 48인의 첩자(諜者)를 일본에 보내 3년간 지리를 조사케 하여 그렸다는 지도이다.

공재의 이러한 박학다식에 대한 추구는 숙종연간의 사회적 변화를 짐작해 볼 수 있는 것으로 무언가를 정확히 알고 유용하게 쓰고자 하는 실학이라고 부르는 학문의 시대적 욕구와 맞아떨어진다. 곧 몸으로 체득하고 일로 증명하는 '실득(實得)'이 있다는 것은 곧 실학성을 추구한 그의 학문정신의 요체라고 할 수 있다.

공재의 이러한 관심사는 성호 이익과 다산 정약용에게 그대로 이어진다. 공재의 학문적 관심은 반계 유형원(1622∼1673)에게서 이어받아 반계-공재-성호-다산으로 이어지는 실학의 한 줄기에 공재가 있었다고 할 수 있다.

옥동 이서와 남인실학들

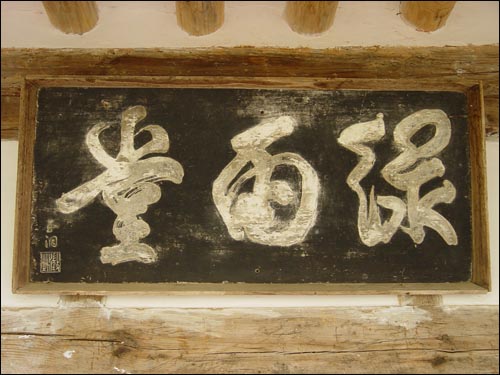

a

▲ 옥동 이서가 당호로 써준 녹우당 현판 ⓒ 정윤섭

해남윤씨가는 고산 윤선도에서부터 정치적으로 남인의 길에 들어선다. 이는 해남윤씨가의 학문형성에도 큰 영향을 미치게 되며 후에 정치권에서 소외된 남인을 중심으로 실학이라는 학문이 형성되는 것을 놓고 볼 때 해남윤씨가의 가학에 미친 영향을 짐작해 볼 수 있다.

공재가 교유했던 남인 실학자들은 공재의 학문 형성의 배경이 된다. 공재의 교유관계에 있어서 가장 가까운 사이이자 많은 영향을 주고받았던 사람이 성호 이익의 형인 옥동 이서(李曙)다. 옥동 이서의 집은 서울의 황화방(정동)이였기 때문에 종현(지금의 종로)에 사는 공재 집과 가까웠다.

이들은 또 집안 형제끼리도 가까웠다. 옥동 집안에서는 형인 서산 이잠(李潛)과 동생인 성호, 공재의 집안에서는 윤흥서(尹興緖), 그리고 고산의 외증손인 정재 심득경(沈得經) 등이 함께 자주 어울렸다. 이들은 모두 출세길에서 소외된 남인 학자들이었기 때문에 자연히 과거시험과는 거리가 먼, 그러나 현실적으로 중요하게 부각되고 있는 문제들을 가지고 교류를 하게 되었다.

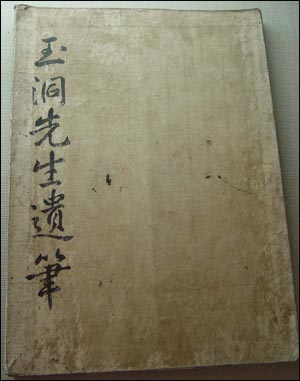

a

▲ 공재와 절친했던 옥동 이서의 유필이 녹우당에 남아있다 ⓒ 녹우당

공재와 옥동 이서와의 절친한 교유관계는 현재 녹우당에 이서의 유품들이 고스란히 남겨져 있는 것을 보면 이를 잘 알 수 있다. 현재 고유 명칭이 되어 있는 이곳 '녹우당(綠雨堂)'의 당호를 지어주고 현판을 써준 이가 옥동 이서다.

옥동 이서는 이하진(李夏鎭, 1628∼1682)의 셋째 아들로 일찍이 이하진은 연경(燕京)에 사신으로 다녀오면서 수천권의 서적을 구입하여 왔는데 이러한 서적이 옥동은 물론 성호의 학문적 밑거름이 된다.

옥동의 집안은 여주이씨(驪州李氏)로 대대로 명필들을 배출하였다. 그리하여 이런 분위기 속에서 자란 옥동은 옥동체를 창안하여 조선 서예계에 새로운 바람을 일으켰다. 일명 동국진체(東國眞體)라고도 불리는 옥동의 필체는 윤두서, 윤순(尹淳), 이광사(李匡師) 등이 추종하고 계승함으로써, 숙종·영조·정조대에 걸쳐 서예계의 주류를 형성하였다.

윤두서와 이서의 집은 가까운 편이어서 수시로 왕래하였다. 학문에서부터 가정의 일에 이르기까지 매사를 의논하였던 이 두 사람은 예술에서 타고난 재능을 가진 것도 동일하였다.

이서와의 교유와 함께 그의 형인 이잠과 동생인 이익과의 교유도 깊었다. 이서와 함께 거의 매일 윤두서와 교유한 이잠은 강개하고 불의를 참지 못하는 성품이어서 1706년 불의를 규탄하는 상소를 올린 끝에 형벌을 받고 죽었다. 그의 이러한 행의(行義)는 크게 칭송을 받았으나 그 형제나 친구들에게 깊은 상처를 남겼다. 이 사건 이후 이서와 이익, 윤두서는 모든 관직을 더욱 기피하게 된다.

또 공재와 같은 남인으로 혼인으로 맺어져 가까이 지낸 집안이 청송심씨(靑松沈氏) 가문이었다. 특히 그 집안의 심단·심득천·심득경 등이 공재와 가깝게 맺어져 있었다.

a

▲ 공재가 그린 심득경 초상화. 심득경은 고산의 외증손으로 공재와 교유가 깊었다. ⓒ 녹우당

고산 윤선도의 외손인 심단(沈檀, 1645∼1730)은 공재의 내종숙부(內從叔父)가 된다. 심단은 녹우당에서 출생하여 3살 때 아버지를 여의고 외조부인 고산 윤선도 밑에서 교육을 받고 자랐으며 후에 고산이 기초한 해남윤씨가의 족보인 <임오보(壬午譜)>를 완성하기도 하였다.

심단의 둘째아들 심득경(沈得經)은 큰아버지에게 자식이 없자 양자로 가게 되었다. 1693년 공재와 함께 진사에 급제하였으나 벼슬에 나아가지 않았으며, 매일 공재와 함께 어울렸다.

해남윤씨가의 가법(家法)·학풍(學風)은 고산에 의해서 체계화되었고 그 후손들에 의해서 가통으로 이어졌다. 윤선도의 후손들은 그의 정치적 입지로 인해 관료로 진출하는 길이 막히게 되었지만 그의 유업을 따르는 '기술정신(繼述精神)'이 강하였다. 해남윤씨가의 박학을 추구하는 이러한 정신은 후대에 실학적 학문을 추구하는 밑바탕을 이루게 된다.

해남윤씨가의 학문적 경향인 박학은 고산에 의해 크게 형성되어 공재 윤두서의 예술정신을 만들게 된 것이다. 이는 당시 성리학을 주 이념으로 했던 일반적인 학문 경향과는 다른 것으로 해남윤씨가 만의 독특한 학문정신이 새로운 학문과 예술의 세계를 창조하게 하는데 얼마나 중요한 역할을 하게 하는지를 알 수 있게 한다.

덧붙이는 글 | 녹우당 해남윤씨가의 5백년 역사 여행입니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고