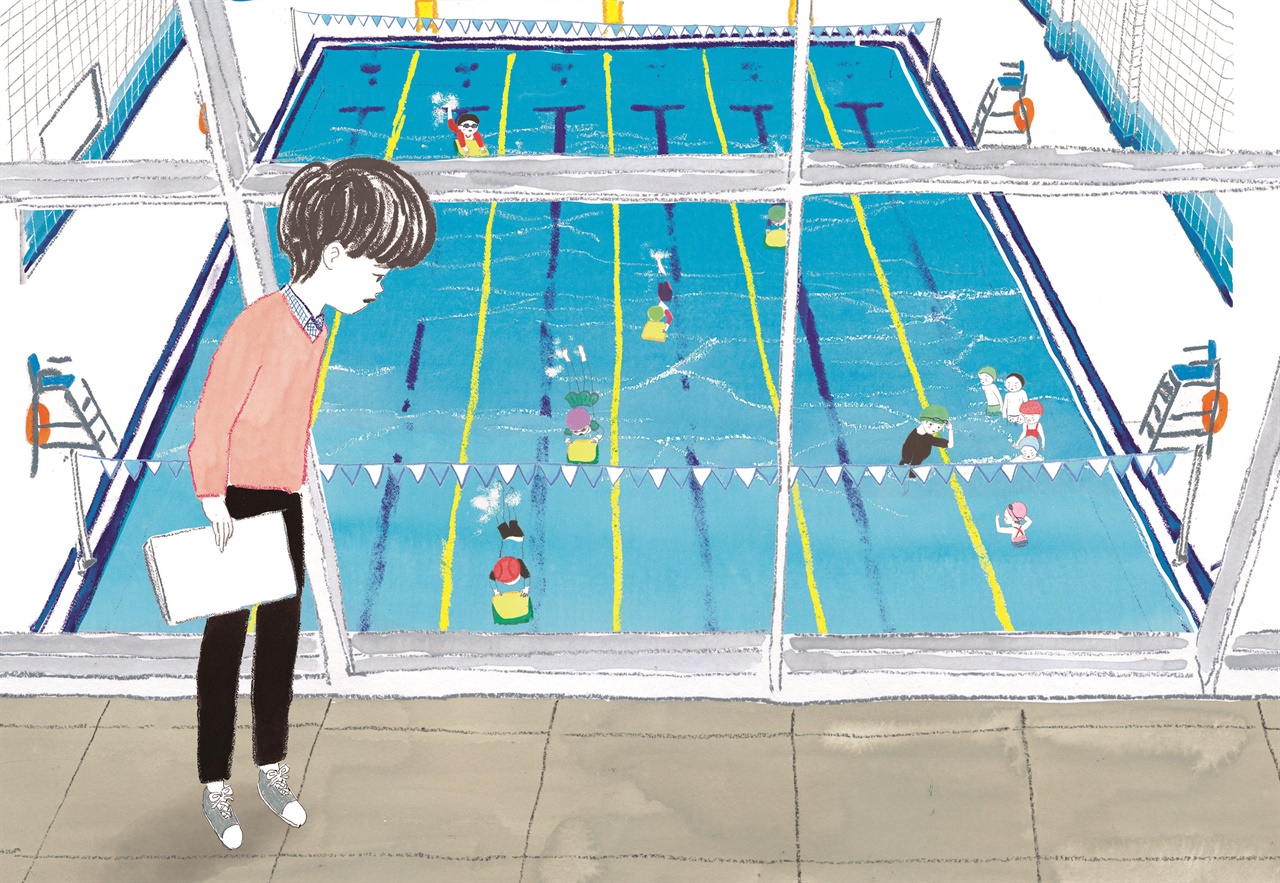

▲아이들은 수심 120센티미터 수영장에서 각자의 속도로 물과 가까워졌다.

주니어김영사

시골에서 자란 나는 물에 들어가는 게 자연스럽다. 냇물에서 땅 짚고 헤엄치다가 '저절로' 떠서 개헤엄을 쳤고 별다른 어려움을 겪지 않고 잠수까지 할 수 있었다. 우리 동네 아이들의 여름방학 중요 일과는 수심이 깊은 웅덩이에서 놀기. 큰 비가 내린 뒤에만 물살이 세진 곳에 본능적으로 들어가지 않았다.

개울이 없는 도시에서 나고 자란 아이들은 물이 낯설다. 아이들은 교실에서 미리 생존 수영 동영상을 시청하며 내적 친밀감을 쌓아 올렸다. 구명조끼를 안 입은 사람이 페트병이나 과자 봉지를 이용해서 물에 떴고, 너울성 파도에 휩쓸려간 사람이 침착하게 팔다리를 벌리고 누워서 살아남는 것을 보았다. 더 자세히 말하자면, 수영을 못해도 물에 뜰 수 있는 '잎새 뜨기'를 배운 덕분에 구조되었다.

뒤집기나 걸음마를 떼는 시기가 각자 다른 것처럼, 수심 120센티미터 수영장에 간 아이들은 저마다의 속도로 물과 가까워졌다. 처음부터 호흡과 발차기를 잘하는 아이도 있었고, 물속에 들어가기 전부터 몸이 굳는 아이도 있었다. 초등학교 1학년 때 수영장에 잠깐 다녔던 우리 아이는 후자. 학교 운동장에서 친구들과 버스 타고 수영장 가는 시간만큼은 즐거워했다.

그 시기에 나는 힘든 일을 겪고 있었다. 마음을 짓누르던 것들을 글로 써서 한 겹씩 걷어내고 싶었지만 실패했다. 해맑게 웃고 싶어서 어린이가 화자인 동화를 써봤다. '이렇게 쓰는 게 맞나?' 자기 검열을 하고 싶어도 잘 모르는 세계라서 무작정 나아갔다. 손톱, 모바일 게임, 자전거 타기 세 편을 쓰고 나서는 둘째 아이에게 생존 수영에 대해 질문했다.

"몰라. 재미없었어. 그때 내가 엄마한테 다 얘기해 줬잖아."

어느새 자란 아이는 '몰라 화법'을 쓰는 단계로 진입하고 있었다. 나는 수소문 끝에 생존 수영을 가르치는 이혜민 선생님을 만났다. 젊고 활기찬 수영 선생님은 '음파' 호흡법과 아이들이 '잎새 뜨기' 익히는 과정을 알려주었다. "아!" 알겠다는 뜻으로 나는 고개를 끄덕였지만, 절반쯤만 이해했다. 딱 눈치챈 이혜민 선생님이 생존 수영 현장으로 데려갔다. "아아~" 진짜로 알 것 같은 기분이 들었다.

불행도 홀로 오지 않듯 행운도 연달아 왔다. 초등학교 교사인 후배가 생존 수영 배우는 아이들의 태도와 교실 분위기를 알려주었다. 물놀이장 가는 것처럼 기대를 품었다가 너무 무섭다며 관망대에서 시간을 보내는 아이도 있었다. 수영 대회에서 메달을 딴 적 있는 아이들은 난생처음 수영장에 온 반 친구들에게 용기를 주려 한다는 것도 알았다.

현장 취재를 조금 더 하고, '잎새 뜨기'를 배웠던 어린이들 몇 명을 더 인터뷰하고 났더니 재미난 이야기를 쓸 수 있을 것 같았다. 주인공 지민이와 찰떡처럼 어울리는 짝꿍 하준이와 '귀여운 빌런'도 덩달아 떠올랐다. 그날그날 신나게 쓴 이야기를 둘째 아이에게 보고하듯 들려줬다. 완성하고 보니 동화는 밋밋해서 노트북에 그대로 둘 수밖에 없었지만.

프로가 되고 싶어서

▲물속에서 호흡하기

주니어김영사

2020년 6월, 첫 동화집 <내 꿈은 조퇴>가 세상에 나왔다. 처음으로 손톱이 빠지고, 그토록 바라던 조퇴를 하는 아이의 모습이 그림 덕분에 더 생생하게 느껴졌다. 드문드문 올라오는 독자들의 평은 소중하고 경이로웠다. 계절이 몇 번 바뀌는 동안 잠자고 있는 내 노트북 속의 생존 수영 동화에도 생기를 불어넣고 싶었다.

수영 영법을 20여 년간 지도하다가 우연히 생존 수영의 세계로 옮겨온 박인혜 선생님은 하늘이 내게 보내준 귀인이었다. 부상을 염려해서 주 종목 외에 운동 한 가지를 더 익히는 체육고등학교 시절 이야기는 새로웠다. 운동 잘 하는 엄마가 느긋한 태도로 아이에게 수영을 접하게 해주는 장면도 매력적이었다. 그런데도 나는 인터뷰 녹취를 풀고서 더 나아가지 못했다.

다음 해 봄, 주니어김영사 문자영 팀장님이 군산 한길문고로 찾아왔다. 문학상을 받은 것도 아니고, 동화집 딱 한 권 펴낸 나를 북돋아 주었다. 어떤 이야기를 써도 좋다면서 계약서를 꺼냈다. 기적과 같은 순간에 마스다 미리의 <평범한 나의 느긋한 작가 생활>이 떠올랐다. 그녀의 중학교 때 선생님은 누구라도 책 한 권쯤은 쓸 수 있다며 두 권째를 쓰는 사람이 프로라고 했다. 그렇다면 나도 두 번째 동화를 펴내고 싶었다.

출판사 이름이 찍힌 계약금을 통장으로 확인한 순간부터 작업 의지는 불타올랐다. 얼마 지나지 않아서 생존 수영 동화 <나는 진정한 열 살>을 완성했다. 영화를 보거나 소설을 읽을 때, 나는 엄청난 반전을 좋아하지 않는다. "헉! 이거였어?" 정도의 놀라움은 멋지다고 생각했다. 그래서 초등학교 3~4학년이 읽을 동화에 그 '헉!' 장치를 숨겨 놓았다.

"영상미가 있는 동화 : 기존 동화의 서사랑 다른 느낌으로 영화를 보는 듯한 전개."

"마지막에 반전이 너무 감동적이었어요."

원고를 읽은 편집팀에서 피드백에 덧붙여준 칭찬이었다. 끝이 아니었다. 단 권으로 펴내기 위해서는 200자 원고지 기준으로 180매 정도. 이야기를 증량해야만 했다. 편집을 맡은 김사랑 과장님은 서사 구조상 번외편을 넣으면 좋겠다고 했다. 나는 헤매지 않고 주인공 지민이의 엄마 입장에서 이야기를 마무리했다. 스티븐 킹이 말한 대로 '편집자는 언제나 옳았다'.

용기 낼 친구들을 위해

▲여럿이 모여 있어야 구조대의 눈에 잘 띄고 저체온증을 방지할 수도 있다.

주니어김영사

김정은 작가님의 그림이 입혀진 <나는 진정한 열 살> PDF 파일을 받던 날, 아직은 무릎 걱정할 나이가 아니라서 맨발로 팔짝팔짝 뛰었다. 고양이 습성이 있어서 물이 무섭다는 주인공 지민이가 구명 조끼를 입고 친구들과 누워서 손잡고 떠 있는 장면에서는 울컥했다. 현장에 가서 직접 볼 때와는 또 다른 감정이 일었다.

코로나 때문에 띄엄띄엄 등교할 때도, '위드 코로나' 시작하면서 매일 학교에 갈 때도, 초등학생들은 생존 수영을 배웠다. 전교생 수가 30명 미만인 작은 학교에서는 수영장에 가서 생존 수영 수업을 받았고, 도시 학교에서는 VR로 생존 수영을 배우고 있었다. 수영 못해도 물에 뜰 수 있는 '잎새 뜨기'를 필수교육으로 구축해 놓았다.

▲몸이 아프거나 물이무서운 아이들은 관망대에서 친구들이 생존 수영 배우는 모습을 바라본다

주니어김영사

아이들은 까먹지 않게 머리와 몸으로 익히고 있었다. 우리 몸에는 폐라는 큰 공기주머니가 두 개 있어서 숨을 크게 들이마시면 물에 뜰 수 있다는 걸. 그렇지만 물에 들어가는 게 두려운 아이들은 수영장 관망대에서 생존 수영하는 친구들을 바라만 보고 있다. 그럴 때 읽으면 도움 되는 책이 <나는 진정한 열 살>이다.

"지민이가 세상에서 멋진 잎새 뜨기를 하길."

<나는 진정한 열 살>이 세상에 나온 날, 주니어김영사 김사랑 과장님은 말했다. 나도 간절히 바라던 터라 '홈그라운드'인 한길문고에서 처음으로 사인회를 열었다. 이름난 작가도 아니고, 우리 사회의 문제를 수면으로 끌어올린 작가도 아닌데, 되겠어? 아무도 안 오면 어쩔 수 없다는 마음으로 토요일 오후에 혼자 서점에 앉아 있었다.

알아봐 주는 동네의 어린이 독자들이 찾아왔다. 이미 생존 수영을 익힌 딸아이와 친구들에게, 올해 생존 수영 수업을 배울 아이와 같은 반 친구들에게 줄 거라고 한길문고로 사인본 주문하는 분들이 존재했다. 조카에게 <나는 진정한 열 살> 사인본을 선물한 '세상은 나의 서재'님은 SNS에 이렇게 썼다.

"수영을 시작하는 친구들이 꼭 읽어봤으면 하는 책. 전국 초등학교에 필수도서로 있었으면 좋겠다."

▲나는 진정한 열 살초등학교 필수 교육인 생존 수영을 주제로 한 동화, <나는 진정한 열 살>

주니어김영사

나는 진정한 열 살

배지영 (지은이), 김정은 (그림),

주니어김영사, 2023

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글2

『쓰는 사람이 되고 싶다면』

『소년의 레시피』 『남편의 레시피』

『범인은 바로 책이야』

『나는 진정한 열 살』 『내 꿈은 조퇴』

『나는 언제나 당신들의 지영이』

대한민국 도슨트 『군산』 『환상의 동네서점』 등을 펴냈습니다.

공유하기

물 무서워 하는데 학교 생존수영 수업 어쩌지?

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기