▲예술극장 나무와 물이 있던 건물. 간판은 달려있지만 내려가는 통로는 닫혀있다.

허지원

[기사 수정 : 18일 오후 3시 59분]

'당신이 되살아나는 곳'. 대학로 끝자락, 주황색 둥근 간판이 예술극장 '나무와 물'로 통하는 길을 안내했다. 9층 건물 지하는 극장이 자리했던 곳이다. 바깥 통로에는 셔터가 내려와 있었다. 건물 안 계단으로 내려가자 깜깜하고 텅 빈 공간이 나왔다. 예술극장 나무와 물은 5월 1일 폐관했다. 지난 9월, 극장이 사라진 자리에는 흰색 메아리만이 남았다.

본래 객석과 무대가 있던 지하 1층은 아직 새로운 주인을 찾지 못했다. 건물주는 그곳을 더는 공연장으로 쓰지 않겠다고 했다. 극장을 운영하던 정유란 문화아이콘 대표는 건물주의 요구에 따라 공간을 원상복구했다.

정 대표가 들어오기 전부터 극장이었던 곳이지만, 계약 기간 중간에 나오려면 하는 수 없었다. 코로나19로 공연이 중단되고 2월부터 월세가 밀렸다. 6개월 더 버티면 빚만 쌓일 터였다. 울며 겨자먹기로 내린 결정이었다. 지난 9월 21일과 11월 8일, 정 대표에게 코로나19가 연극계에 남긴 상흔에 대해 물었다.

5월, 모든 공연이 멈췄다

예술극장 나무와 물은 김성수 연출가가 2003년에 지은 극장이다. 그는 10년 동안 극장을 운영하고, 2013년 정 대표에게 물려줬다. 극장장 8년 차인 정 대표는 아동극 <구름빵>, 연극 <도둑맞은 책>, 뮤지컬 <사랑은 비를 타고> 등 직접 제작한 공연을 무대에 올리며 나무와 물의 브랜드를 구축했다. 100석 규모 소극장인 나무와 물은 혜화 중심가와 거리가 멀다. 하지만 혜화동 1번지, 연우무대와 함께 대학로 극장가 범위를 넓히는 역할을 톡톡히 해왔다.

극장을 운영하는 일은 만만치 않았다. 임차료만 매달 650만 원이 나갔다. 같은 크기인 지상층 월세보다 3배 이상 비쌌다. 화장실과 같은 시설을 수리하고 설비를 교체하는 데도 1억 원 넘게 들었다. 여러 사람이 오가는 극장은 유지∙보수비가 많이 든다. 그래도 꾸역꾸역 버텼다. 비가 오나 눈이 오나 공연을 쉬지 않았다. 관객들이 예매를 취소하는 일은 있어도, 극장이 문을 닫지는 않았다. 그러다 '마지막 타격'인 코로나19가 닥쳤다.

2월 말부터 정부 및 지자체 산하 공연장은 잠정 폐쇄되고 공연들은 줄취소됐다. 극장에서 감염이 전파된 경우는 없었지만 감염병 예방 차원이었다. 정 대표는 이 때문에 민간 극장도 위축됐다고 말했다.

"민간에서는 방역해가며 공연을 진행해도, 공공극장이 닫으면 극장이 안전하지 않다는 시그널을 주거든요. 스스로 안전을 지켜가며 방법론을 찾아야죠."

<구름빵>은 어린이 공연이라 코로나19 영향이 컸다. 정말 공연하는지 관객들 문의가 빗발쳤다. 일단 공연을 중단하고 3월에 재개하기로 했다. 뮤지컬 <사랑을 비를 타고>는 2월 중순에 새 기수와 공연을 시작했다. 원래 4개월 공연인데 2주도 못하고 멈췄다. 5월에 다시 진행하자고 이야기했다. 그렇게 두 달을 대기했다. 하지만 그 후 예술극장 나무와 물에서 공연을 올리는 일은 없었다.

4월 말 폐관을 결정하고, 철거 전까지 상황이 급하게 돌아갔다. 건물주는 빨리 나가지 않으면 5월 월세까지 받겠다고 했다. 정 대표는 팔 수 있는 건 팔고 나눌 수 있는 건 나눴다. 객석 의자 100개는 대전에 극장을 짓겠다는 이경재 이모션콘텐츠 대표가 와서 뜯어갔다.

당근마켓과 중고나라도 이용했다. 가볍고 작은 공연 소품들은 팔렸지만, 부피가 큰 피아노는 인기가 없었다. 철거 전 배우가 펑펑 울며 마지막 연주를 하고 갔다. 100만 원에 산 피아노는 5만 원만 받고 악기상에게 돌려줬다. "보증금에서 철거비와 밀린 월세를 제하니 회수할 수 있는 게 없었어요." 정 대표는 담담한 표정으로 말했다.

"극장이 사라졌다는 데서 오는 상실감이 있어요. 그 공간에 많은 에너지를 썼으니까요."

▲주말 저녁 대학로에는 불 꺼진 극장이 많다.

허지원

예술극장 나무와 물이 자리 잡는 데는 오랜 시간과 많은 품이 들었다고 한다. 관객들이 공연장의 위치와 정체성을 인식하려면 시간이 걸리는 탓이다. 그간 나무와 물은 어린이 공연으로 인지도를 쌓았다. 8년 동안 한 자리에서 같은 공연을 계속했다. 정 대표는 새로 뭔가를 만드는 것보다 유지하는 게 더 어렵다고 느꼈다. 사명감으로 지켰으나 없어지는 건 한순간이었다.

예술경영지원센터의 '2019 공연예술실태조사'에 따르면, 대학로 300석 미만 규모 소공연장은 2018년 기준 123개다. 2013년 150개에서 27개 줄었다. 2004년, 대학로가 문화지구로 지정된 후 극장이 들어선 건물 주인에게는 세제 혜택과 같은 인센티브가 주어졌다.

반면 예술인에게 임차료와 대관료 압박은 커졌다. 그러면서 지속 가능하지 않은 소극장 수익 구조가 굳어졌다. 예술극장 나무와 물은 '서울형 창작극장' 사업에 임차료 지원을 신청했다. 하지만 자체 제작 공연을 올리는 대신 여러 공연팀에게 대관해야 하는 기준에 부합하지 않아 올해도 탈락했다.

살인적인 임차료와 사라지는 대학로 소극장. 어제오늘 얘기는 아니다. 2015년, 한국에서 세 번째로 오래된 극장인 대학로극장이 폐관할 때도 곳곳이 시끌벅적했다. 소극장 연극을 지켜야 한다는 목소리가 매년 메아리처럼 울린다.

무대를 잃은 배우들의 공연

"극장을 하드웨어로만 취급하면 답이 안 나와요. 생명이 없는 것으로 생각하면. 들여다보고 뭘 줘야 할지 알고 공급해야 그 안에서 예술 활동이 발생합니다. 하지만 하드웨어에는 돌봄이 없어요."

정 대표는 극장이 잘 자리잡으려면 공공의 손길이 필요하다고 이야기했다. 정부가 개입해 임대료 상승에 제한을 두고, 장기적으로 극장마다 로드맵을 짤 수 있도록 정책적 지원을 해야 한다는 주장이다. 존재 이유와 목적이 명확한 극장에서 예술인들이 안전하고 쾌적하게 작업할 수 있으려면 말이다.

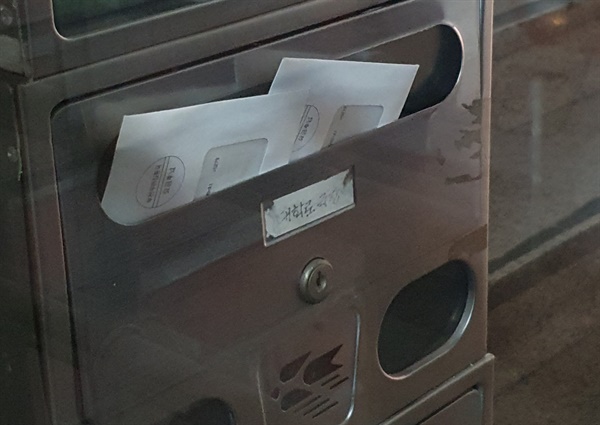

▲폐관한 대학로극장 우편함에 편지 두 통이 와있다.

허지원

코로나19 확산세가 지속되는 동안 정 대표는 실직 상태였다. 공연이 주업인데 일정이 연기되고 취소되니 작업을 할 수가 없었다. 콘텐츠와 배우들이 있어서 공연 요청은 많이 들어왔다. 그러나 임박해서 취소되는 경우가 많았다. 최근에야 의정부시와 관악구에서 11월, 12월 공연 일정이 잡혀 연습을 시작했다.

원래 같이 작업하던 동료들을 불러 모았다. 배우들은 모두 주업이 아닌 다른 일을 하고 있었다. "공연을 못하고 있으니까 아르바이트를 늘린 상황이었어요." 카페 아르바이트, 유치원 교육 프로그램 등 다양했다. 일정을 조정해 시간을 뺄 수 있는 배우들로 공연을 구성했다. 함께 하고 싶은데 고정된 스케줄 때문에 못한 배우들도 있다.

오랜만에 모인 연습 첫날은 눈물바다가 됐다. "너무 오랜만에 공연을 해서… 사람들이 많이 울었어요, 다들." 이전에 공연할 때와의 차이를 묻자 정 대표가 답했다.

"언제 다시 할 수 있을지 생각하다가 다시 만나게 된 거죠. '그래도 올해 안에 하게 됐네.' 다행이라고 생각하면서 공연을 다시 할 수 있으니까…. 상설로 하던 극장은 없어졌지만 유지할 수 있는 공연 방법을 찾아가야겠죠."

주말 공연 첫날, 관객이 많지는 않았다. 소극장 객석이 20~30석 정도 찼다. 그래도 방역을 '절박하게' 했다. 배우들은 무대에서 투명 마스크를 썼다. 숨 쉬기 힘들었지만 어쩔 수 없었다. "공연이 언제든 멈출 수 있다는 불안감이 있으니까요." 공연장은 동선 파악이 잘 되고 예매자 정보도 가지고 있기에 철저하게 방역할 수 있다고 정 대표는 말했다.

정 대표는 코로나19로 예술가들이 위기 상황에 더 취약하다는 사실이 드러났다고 강조했다. 감염병이 덮친 재난 시대에 사람들은 집에서 문화예술을 누리며 일상을 유지한다. 하지만 정작 예술가들은 정체성에 맞는 일상을 영위하기가 어려워졌다. "예술가들은 활동을 유지할 수 있게끔 보장받아야 하는데 그렇지가 않거든요. 가치가 낮으니까 자꾸 존재를 증명해야 하는 거죠." 정 대표는 말했다.

대학로 극장의 미래는 어떨까. 정 대표는 '혜화는 연극의 메카'라는 공식도 이제 바뀌고, 새로운 패러다임이 제시될 것이라 예상했다. "대학로의 상징성을 벗어난 다른 접점에서의 예술이 태동할 수 있지 않을까 생각해요."

마을 극장 공동체는 좋은 대안이다. 여러 사람이 책임지는 구조는 유지 가능하고 바람직하다고 정 대표는 말했다. "극장은 공공의 영역으로 더 많이 들어와야 합니다." '우리 동네 극장' 같이 운영 목적이 명확한 극장에서 다양한 공연이 탄생할 수 있다고 정 대표는 생각한다.

사라진 극장에 대해 글을 쓰며 대학로 곳곳을 돌아다녔다. 주말 저녁인데도 어두운 골목에 불 꺼진 극장들이 숱하게 보였다. 연극을 사랑하는 관객으로서 극장이 존재가치를 다하지 못하는 현실이 안타까웠다. 비대면 예술이 활성화된다고 해도, 현장에서만 느낄 수 있는 맛이 있다. 땀방울과 숨소리 같은.

연극은 시대를 비추는 거울이라는 말이 있다. 극장은 동시대인이 한자리에 모여 소통하는 광장과 같은 역할을 한다. 거기다 사람의 집약된 에너지를 관객에게 곧바로 전달할 수 있는 예술은 연극뿐이지 싶다. 극장이 살아나고 연극이 조명받기를 희망한다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글6

공유하기

"카페 알바 하다 모인 배우들... 연습실 눈물바다 됐죠"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기