우리나라 노동현장에는 '질긴 놈이 이긴다'는 우스갯소리가 있다. 전에 직장에서 노무담당을 할 때 노사 간에 쟁점 사안이 있어 36시간 넘게 마라톤 협상을 벌인 적이 있다. 오후 2시부터 시작된 협상에서 다음날 새벽쯤 되자 나이든 사용자측 위원들은 하나같이 녹다운이 되었다. 하지만 노조측 위원들은 시간이 지나도 팔팔하게 협상을 주도한 끝에 결국 얻을 것을 얻어내고야 말았다. 역시 질긴 놈이 이긴다는 말을 실감했다.

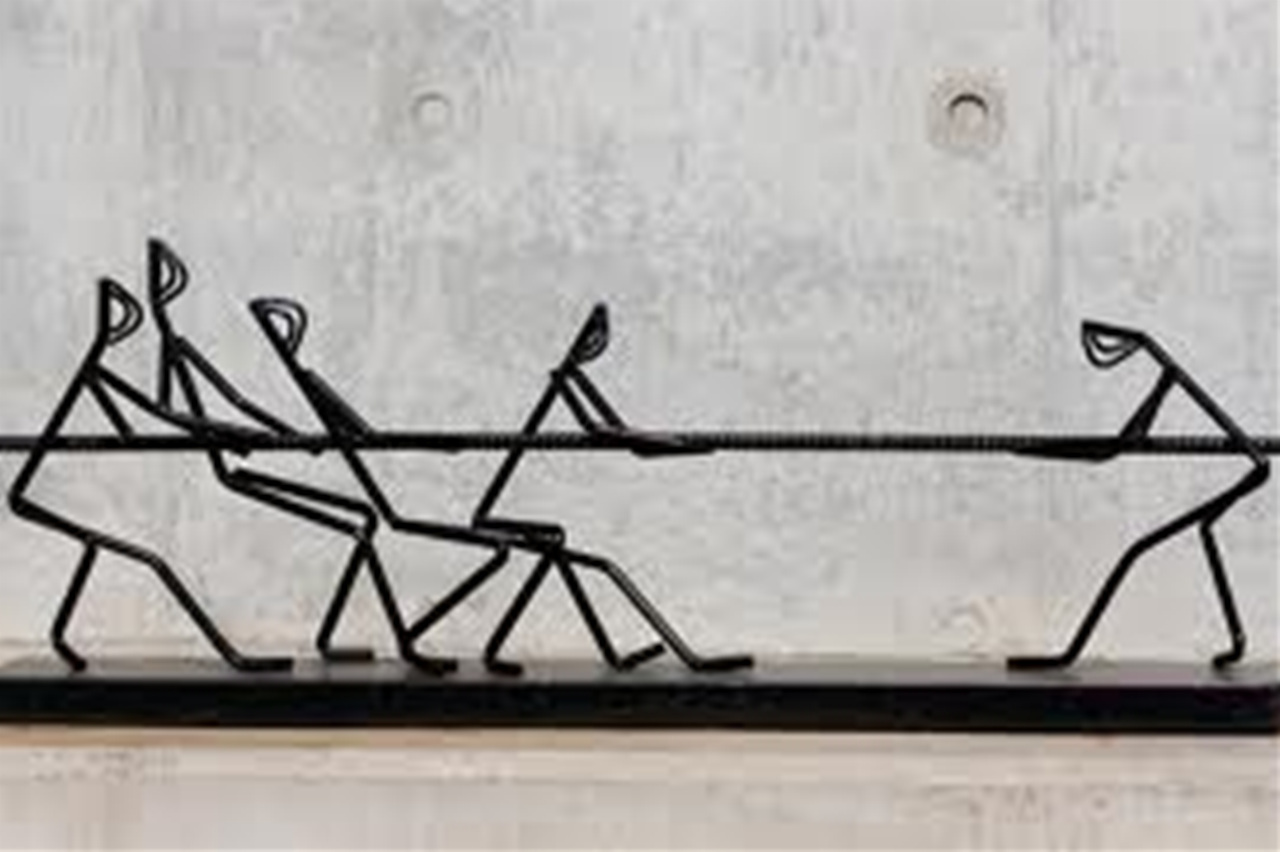

▲ 협상의 기술 질긴 놈이 이긴다 ⓒ 김경수

▲ 깡다구 정신 나미브사막의 빅듄에서 ⓒ 김경수

광활한 사막과 엄청난 빅듄(Big Dune, 높이 수십에서 백 미터 이상의 높은 모래언덕)을 달려야 하는 사막 레이스는 체력만으로 버틸 수 없다. 사막과 오지는 워낙 문명과 떨어져 있어 현지까지 찾아가는 자체가 모험이다. 레이스가 시작되면 가파른 능선과 끝을 알 수 없는 광야를 달리다 자신의 한계에 직면하기도 한다. 그러니 체력만 믿고 덤볐다가는 낭패를 보기 십상이다. 극한에 도전하려면 강인한 체력에 반드시 견뎌내겠다는 깡다구 정신이 있어야 한다. 그런데 고통의 순간을 악착같이 버텨내는 것은 자신의 성취욕보다 이타적 상황에서 더욱 힘을 발휘한다.

2009년 5월, 시각장애인 송경태씨와 남아프리카의 대협곡인 Fish River Canyon을 출발해서 나미브사막을 거쳐 대서양 해안도시 루데리츠까지 260km 대장정에 올랐다. 그런데 경기 출전을 위해 나미비아의 수도 빈트후크까지 가는 일이 더 큰 문제였다. 인천공항에서 홍콩과 요하네스버그를 거쳐 빈트후크까지 가는 기내에서 옴짝달싹 못한 채 20시간 넘게 버텨야 했다. 비좁은 좌석에서 몸은 이미 초주검이 되었다. 엎친데 겹친 격으로 한 비행기에 탄 중국인 근로자들의 떠드는 소음과 지독한 발 냄새로 곤욕을 치렀다.

▲ 사막의 전사들 Fish River Canyon에서 ⓒ 김경수

▲ 부시맨의 후예들 경기 시작전 출발지점에서 ⓒ 김경수

레이스는 이글거리는 태양 볕을 가르며 7일 밤낮 계속됐다. 정오가 넘어서면 대지는 실오라기를 뽑아내듯 그림자마저 녹여버릴 기세로 지열을 토해냈다. 머리가 몽롱해지고 체력은 급격히 떨어졌다. 힘겨운 레이스를 마치고 캠프에 들어서면 늘 반복되는 일이 있다. 터진 물집을 치료하고, 미친 듯이 식량을 입안에 우겨 넣었다. 허기를 채우고 커피 한 모금을 머금고 나서야 조리개를 맞추듯 밤하늘의 은하수가 보이고, 주변 사물이 선명하게 시야에 들어왔다.

야간 레이스 때면 헤드랜턴 불빛을 향해 달려드는 아프리카 메뚜기들의 공격도 가히 가공할만했다. 몸통 길이가 중지 손가락만한 녀석들이 날개를 퍼덕이면 박쥐처럼 기괴하고 흉측했다. 예전 'KBS스페셜'에서 본 1000억 마리 가까운 엄청난 무리의 메뚜기 떼가 몰려다니며 하루에 자기 몸무게의 2배나 되는 작물을 먹어치운 게 떠올랐다. 계속해서 날아드는 녀석들을 손으로 휘저으며 방향을 잃지 않으려 안간힘을 썼다. 결국 랜턴의 전원을 끄고 메뚜기 떼가 지나가길 기다리며 위기를 면했다.

▲ 가자! 대서양 해안을 향해 ⓒ 김경수

▲ 외로운 푯대 선수들의 유일한 길라잡이 ⓒ 김경수

지난 3일 동안 Fish River Canyon 118km를 달리느라 몸은 완전히 녹초가 되었다. 하지만 잠자리에 든지 얼마 안된 레이스 4일째 새벽 3시, 이 곳 나미비아 남동쪽에서 북서쪽 할렌버그로 이동하기 위해 모두 잠에서 깼다. 제대로 배낭을 꾸릴 겨를도 없이 서둘러 텐트를 빠져 나왔다. 어둠속에서 3백 여 명의 선수들과 운영요원들이 일사불란하게 움직였다. 마치 군사작전을 방불케 했다. 적막을 깨는 요란한 차량 엔진소리와 함께 라이트 불빛이 켜지고 나미브사막 아주 깊은 곳을 향한 대이동이 새벽녘까지 계속됐다.

레이스 넷째 날, 논스톱 무박 2일의 롱데이 구간의 출발은 지구상에서 가장 외로운 사막, 지구상 가장 높은 빅듄이 있는 나미브사막 서부에서 시작됐다. 알에서 갓 깨어난 새끼 바다거북이 고향인 바다를 향해 본능 질주하듯 선수들은 나미브사막을 가로질러 대서양 해변을 향해 발걸음을 재촉했다. 오로지 사구 위에 간간이 꽂혀있는 분홍빛 푯대를 따라 달렸다. 앞서거나 뒤따르던 선수들의 모습이 모두 사라졌다. 모두 태양열 에너지로 재충전되었는가 보다. 선수들이 떠난 광야는 희미한 족적만 남긴 채 적막했다.

▲ 레이스를 마친 선수들의 여유 캠프에서 ⓒ 김경수

▲ 고행의 길 더 깊고 더 먼 곳으로 ⓒ 김경수

어디 한 곳 몸을 피하거나 기댈 곳이 없었다. 사막에서 오아시스를 만나는 건 영화나 소설 속에서 존재하는 꿈같은 이야기다. 오로지 주문을 걸듯 '나는 할 수 있어.' '나는 가야 한다'고 중얼거리며 앞으로 나아갈 뿐이었다. 어느새 태양이 서산으로 한참 기울었다. 모래바람이 만들어낸 붉은 사구의 능선이 길게 그림자를 드리웠다. 온몸이 녹아내리듯 무너졌다. 무언가 단단한 동아줄에 결박된 듯 미동도 할 수 없었다. 모래위에 잠깐 등을 기댄 새에 깊은 잠에 빠졌다. 의식은 깃털이 되어 광활한 우주를 유영하듯 날아다녔다.

사방이 거대한 암벽에 가로막힌 절벽에서 자일로 몸을 묶어 시각장애인을 끌어올렸다. 탈락의 위기를 넘어 모두가 불가능이라 여겼던 34시간 여 롱데이 100km를 기적처럼 넘었다. 온수를 담은 페트병을 가슴에 끌어안고 밤새 추위와 싸웠다. 더위와 갈증, 졸음과 싸우며 5박 7일 260km 대장정의 긴 터널을 통과했다. 그리고 마침내 흙먼지와 땀으로 범벅이 된 채 대서양 해골해안 Skeleton Coast을 따라 루데리츠 스퀘어 광장에 발을 들였다. 혼자도 버거웠을 가혹한 여정에서 시각장애인 송경태님을 온전히 보호하며 장도의 끝자락에 섰다.

▲ 유일무이 시각장애인의 단독 입성 결승선에서 ⓒ 김경수

▲ 환호! 태극부채를 든 원주민들 ⓒ 김경수

▲ 나는 대한국민이다 관계 설정 ⓒ 김경수

인간은 숨이 턱에 차는 고통의 순간에 엔돌핀을 분비한다. 엔돌핀은 모르핀의 3백배나 되는 최고의 진통제이다. 출산의 순간, 죽음 직전에 최고 함량을 분비한다. 가장 고통스러운 순간에 몸이 스스로를 견디기 위해 강렬한 쾌감을 주는 앤돌핀을 분비하는 것이다. 8년이 지난 지금도 나미브사막의 추억에 고통보다 짜릿함이 더 강하게 배어 있는 건 나를 넘어 시각장애인을 보호하기 위해 발산된 엔돌핀 덕분인가 보다. 오지 않을 것 같은 기회도 시간이 흘러 세월을 타고 다가오기도 한다. 당신도 최고의 진통제가 되는 무엇을 경험했다면, 견디고 버티며 그날이 내 것이 되는 순간을 맞이해도 괜찮을 듯하다.

- 이 기사는 생나무글입니다

- 생나무글이란 시민기자가 송고한 글 중에서 정식기사로 채택되지 않은 글입니다.

- 생나무글에 대한 모든 책임은 글쓴이에게 있습니다.