요즘 농촌의 아이들은 용돈이 예전에 비해 넉넉하다. 아이스크림 하나 사먹으려고 집에 있는 비닐포대나 찌그러진 냄비를 들고 뛰어다녔던 70~80년대 아이들과는 확연히 다르다.

농가의 수입이 많아 부모님이 용돈을 많이 주어서가 아니다. 동네 어귀에서 만나는 할아버지 할머니들이 저마다 예쁘다고 용돈을 주기 때문이다. 아이들은 동네 어른 모두의 손자가 되어 귀여움을 받고 자란다. 농촌의 노인들에게는 명절 때나 볼 수 있는 친손자보다, 동네에서 가끔 마주치는 어린아이가 더 반갑기 때문일 것이다.

농촌의 출생아수는 가히 심각한 수준이다. 일 년 내내 출생하는 어린아이가 없어 아이 울음소리를 들을 수 없는 동네가 허다하다. 통계청의 2009년 전국 출생률을 보자. 2009년 시도별 출생아 수는 경기 11만3천7백 명, 서울 8만 9천 6백 명, 경남 3만 3백 명 순이었으며, 서울, 경기, 인천 등 수도권에서의 출생이 전체의 51.2%를 차지하였다.

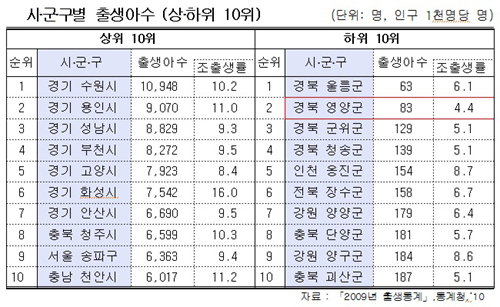

시·군·구별 출생아수를 보면 경기도의 수원시(10,948명), 용인시(9,070명), 성남시(8,829명)가 1위~3위를 기록했다. 하위를 기록한 기초자치단체는 울릉군(63명), 영양군(83명), 군위군(129명)으로 모두 경상북도가 차지했다.

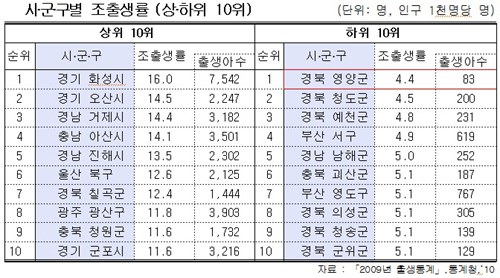

인구 1천 명당 출생아수인 조(粗)출산율은 경기도의 화성시(16.0), 오산시(14.5), 경남의 거제시(14.4)가 상위 순위를 차지했으며, 하위는 경북의 영양군(4.4), 청도군(4.5) 예천군(4.8)이 1위~3위를 기록하였다.

▲2009년 시군구별 출생아수2009년 시군구별 출생아수 상.하위 지자체 ⓒ 김상진

▲2009년 시군구별 조출산율2009년 시군구별 조출산율 상.하위 지자체 ⓒ 김상진

출생아수와 조출산율에서 3위안에 포함된 경북의 영양군을 보면 농촌의 출생률이 얼마나 심각한지 알 수 있다. 영양군의 읍(1)·면(5)수는 6개이다. 영양군의 1년 출생아 수가 83명이었으므로 1개 읍·면에 평균 14명이 출생을 하였다. 즉, 1개 읍․면사무소에서 평균 1달에 1명꼴로 출생신고를 받은 것 이다.

또한, 영양군에는 275곳의 자연부락이 있다. 영양군의 출생아 수를 단순대입하면 275곳의 자연부락 중 192곳은 1년 내내 어린아이 한명 태어나지 않는 다는 결론이 나온다. 이러하니 어린아이의 울음소리가 그리울 수밖에 없는 것이 농촌의 현실이다.

읍·면·도서지역의 폐교현황을 보면 농촌지역의 현실을 더욱 실감하게 된다. 2010년 교육과학기술부 자료에 따르면, 폐교비율(현재 읍·면·도서지역의 학교 수+분교수로 폐교수를 나눈 비율)이 전남 95.2%, 경남 86.7%, 경북 83.3%를 기록하고 있다. 기존 전체학교 중에 거의 절반이 이미 학교 문을 닫았다는 말이다. 농촌에 젊은이들이 돌아오지 않는 한, 현재 명맥을 유지하고 있는 학교들도 항상 문을 닫을 준비를 해야 한다.

이색적인 것은 농촌학교의 학생들도 다양한 인종으로 바뀌게 된다는 것이다. 2009년에 농림수산식품부가 발표한 자료에 의하면 2020년이 되면 우리의 농촌은 19세 미만 농가 인구의 49%가 다문화 가정의 자녀로 구성될 것이라는 전망을 하였다. 즉, 2명 중 한명은 외국인과의 결혼에 의해서 출생한 아이들이 학교를 다닌다는 얘기이다.

2011년 통계청이 발표한 자료를 보면 농어촌지역의 한국 남성과 결혼한 외국인 여성의 국적은 베트남이 45.5%로 가장 많았으며, 중국 28.4%, 필리핀 8.6% 순이었다. 그러나 2009년 외국인과의 이혼은 1만1,245건을 기록하여 외국인과의 결혼이 순탄치만은 않은 것으로 나타나고 있다.

사람 사는 세상에 어린아이의 울음소리가 없다면 얼마나 적막한 세상인가. 울창한 나무 숲속에 풀벌레 소리가 사라져 자연의 생태계가 파괴된 비정상적인 현상, 농촌의 현실이다. 오늘 우리의 농촌은 초 고령사회의 적막감을 체험하고 있다.