이소룡·성룡·슈퍼맨 빠졌던 10살 어린이극장에 가는 일이 꿈같았던 80년대 당시 나의 어린 시절. 어머니께서는 큰맘 먹고 어느 날 날 극장으로 데려갔다. 여유롭지 않은 형편 때문에 어린 나만 입장권을 끊어 극장으로 들여보내고 어머니는 영화가 끝날 때까지 밖에서 날 기다렸다.

그렇게 내가 본 첫 극장영화는 <슈퍼맨2>였다. 자신의 정체를 숨겼다가 누군가가 위험한 상황에 슈퍼맨이 되어 나타나는 주인공은 나에게 초인 그 이상이었다.

영화를 보고난 후 난 초등학교(당시 초등학교) 흰색 체육복을 비롯해 그릴 수 있는 공백이 있는 옷들에 매번 크레파스로 슈퍼맨 마크를 그리고 입고 다녀 할머니와 할아버지에게 늘 혼이 났다. 난 평상복 안에 그 옷을 입고 다녔고 마치 내가 슈퍼맨인 듯 주변의 도움을 필요로 하는 상황이나 사람들을 찾아 온 동네를 돌아다녔다.

그와 더불어 가장 좋아했던 성룡과 이소룡. 자주 안방극장에 등장한 그들은 그때부터 이제껏 나의 인생의 막대한 영향을 끼쳤다.

TV를 보고 난 후 동네 모래사장에 아이들을 모아 무술영화를 흉내 내고, 대사를 외워 처음부터 끝까지 재연하기도 했다. 많게는 20명에서 늘 열댓 명을 데리고 다녔다. 한번은 영화의 한 장면을 흉내 내기 위해 아이들과 2층 옥상에서 뛰어내리기도 했고, 무술영화에서 칼 맞은 상처를 따라 하기 위해 아이들을 시켜 내 가슴에 앵글조각으로 상처를 내게 했다. 그때부터 난 동네의 골목대장이자, 같이 놀지 말아야 할 블랙리스트 1위였다.

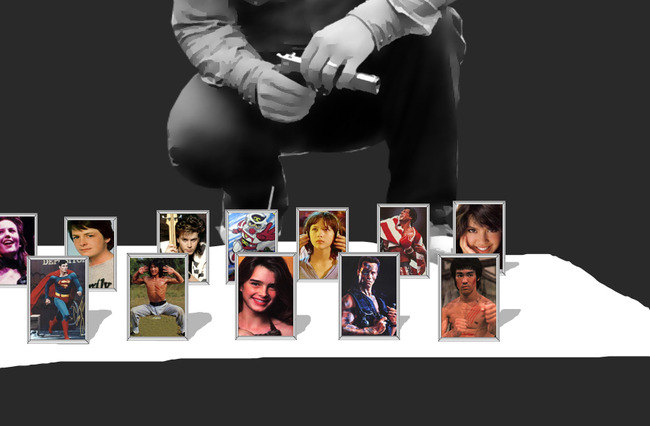

늘 내 곁에 있었던 영웅들그때 나의 영웅들은 언제나 내 곁에 있었다. 아침 등굣길에 언제나 날 마중 나와 있던 영웅들.

늘 지나가는 집 근처 액자가게가 떠오른다. 지금은 볼 수 없는 액자집인데, 그 앞에는 언제나 여러 스타들의 패널들이 진열되어 있었다.

▲사진1늘 내 곁에 있었던 나의 영웅들 ⓒ 신이지

이소룡과 성룡은 늘 그 자리에서 그 강력한 에너지로 가던 날 멈추게 하였다. 내가 다닌 초등학교(당시 초등학교)는 노점 상인들이 언제나 학교 담벼락을 점령하시고 계셨다. 주로 떡볶이와 뽑기(달고나)를 팔았다.

그리고 토요일마다 등장하시는 미니액자 아저씨. 가장 반가웠다. 플라스틱 테두리에 유리를 덮어 만든 작은 액자로 나의 영웅들은 항상 날 찾아왔다. 당시 가격은 약 300원으로 기억난다.

▲사진280영대 국민학교 앞 추억의 미니액자 길거리 상점 ⓒ 신이지

누나가 다니던 여중학교 앞에는 늘 나의 타깃이 되었던 세 군데의 문방구가 있었다. 연예인 스타 사진들이 대다수 공간을 차지했다. 브로마이드와 사진을 사서 코팅도 하고, 코팅한 사진들을 고리로 엮어 달력같이 만들기도 했다.

나에게 그곳은 지상낙원이었다. 하굣길엔 언제나 학생들이 북적였는데, 누나들 틈바구니를 비집고 들어가 새로 나온 사진들이 있나 구경하던 꼬마가 나였다. 당연히 주인아저씨는 정신없는 틈바구니에 껴있는, 매상에 도움이 안 되는 초딩인 나를 달가워할 리 없다. 여학생 손님들에게 보내는 다정한 눈빛은 나에겐 늘 쌀쌀맞은 표정으로 변했다.

그래도 굴하지 않고 매번 새로운 사진들을 보러 꿋꿋하게 찾아가는 진상 꼬마손님. 현란한 스마트폰과 컴퓨터시대에 적응된 지금의 아이들에게는 이해할 수 없는 일들일 것이다.

▲사진3중학교 앞 사진파는 문방구 ⓒ 신이지

그러던 아이는 어느덧 40살이 훌쩍 넘었다. 그리고 얼마 전 뒤늦게 한 아이의 아빠가 되었다. 아들은 아직 생후 50일이라서 아빠 엄마 얼굴이 잘 보이질 않을 때다. 가끔 난 나의 어린 시절의 일상들을 우리 아들에게 연관 짓고 한다. 아내는 촌스럽다고 일축하지만, 사람 냄새났던 그 시대의 대중문화가 나는 좋다.

인간은 보고 듣는 것으로 그것을 닮아간다. 인간에게 문화·미디어 콘텐츠의 세뇌는 가히 지배적이다. 한 예로 난 초등학교 5학년이 될 때까지 북한의 김일성이 사람이 아닌 돼지인줄 알았다. 반공만화가 주입되던 당시, 내가 좋아했던 만화영화 <똘이장군>에서 김일성이 돼지로 묘사되었기 때문이다.

파란 쫄쫄이에 빨간 팬티를 입은 슈퍼맨은 내게 어려운 이들을 돕는 것이 얼마나 멋진 일인가를 알려주었고, 불의를 보면 참지 못하고 정의에 앞장섰던 이소룡과 성룡은 내게 '강한 자에겐 강하게 약자에겐 더욱 약하게'라는 교훈을 주었다.

그보다 더 어릴 적 아버지의 품에서 보던 수사반장이라는 드라마는 범인을 쳐부수는 형사만이 아닌, 그들의 아픔을 함께 아파하고 양지로 밝혀주려 애썼다.

▲사진4수사반장 ⓒ 신이지

당시 밤길에 치한에게 위협을 당하던 우리 어머니도 동네의 슈퍼맨, 이소룡이었던 청년, 삼촌들 덕분에 위험을 모면한 일도 있다.

그러나 점점 잔혹해지는 콘텐츠에 무뎌지는 사람들. 그들을 만족시키기 위해 더욱 자극적으로 만드는 이들. 많은 영화와 드라마에서 지속적으로 전파되는 잔혹한 악역, 이상형은 멋진 인성보단 외모와 재산. 무뎌지는 감성. 짐을 든 할머니가 지하철역 계단을 오르고 있어도 청년 슈퍼맨은 보이지 않는다. 잦아지는 길거리 묻지 마 범죄. 여성이 봉변을 당하는 광경이 펼쳐져도 누구 하나 나서지 않는 행인들.

최근 세상을 경악시킨 인천 초등생 살인범의 가해자들은 잔혹 콘텐츠와 커뮤니티의 중독자였다고 한다.

그때 그 시절 영웅들이 더욱 그리워지는 요즘. 지금 우리 그리고 우리 아이들은 무엇을 보고 무엇을 듣는가?