<중앙일보>는 지난 8월 29일, '여대생 모녀 등록금 빌릴 길 없었나... "한국장학재단 학자금 대출 알았다면"'이라는 기사를 냈다.

딸의 등록금 부담으로 인해 죽음을 택한 것으로 보이는 모녀의 이야기를 꺼내며 '한국장학재단 학자금 대출 알았다면'이라며 학자금 대출 제도를 다루었다. 기사 내용만 보면 낮은 이율에 학자금을 대출해주는 한국장학재단의 제도를 알았다면 죽음을 택하는 일은 없었을 것이라는 뜻으로 비춰진다.

▲지난 8월 29일의 기사 ⓒ 중앙일보 캡처

학자금 대출은 모든 이들의 답이 될 수 없다'최근 2학기 개강을 앞두고 등록금을 마련하지 못해 고민하던 여대생과 40대 어머니가 전남 장성의 한 저수지에서 건져 올린 승용차 안에서 숨진 채 발견되면서 소득 수준과 상관없이 등록금을 낮은 이자로 빌려주는 제도에 대한 관심이 높아지고 있다. 아직 정확한 사망 동기는 나오지 않았지만 "두 모녀가 생전에 이런 학자금 대출 제도를 알았다면 극단적 선택을 하지 않을 수도 있었을 텐데..."라는 안타까움에서다.' - <중앙일보> 기사 중한국장학재단의 학자금 대출 제도를 알고 있었지만 끝내 단 한 번도 신청하지 않고 대신 아르바이트를 했던 대학생활을 떠올려보면, 또 주변 대학생들의 삶을 떠올려보면 학자금 대출만 했다면 모든 문제가 해결될 것으로 보는 시각엔 쉽게 고개를 끄덕이기 어렵다. 특히 학자금 대출 제도를 몰랐던 것이 죽음의 원인이 되었을 것이라는 시각은 더욱 더 이해하기 어렵다.

그러한 시각은 등록금과 생활비로 고통받고 있는 학생들이 '학자금 대출'이면 구원받을 수 있다고 생각하게 만든다. 각자 삶에서 지고 있는 다양한 문제들을 일반화하고, 그 문제별로 해결해 나가야 한다는 시도를 무력하게 한다. 학자금 대출 제도와 국가장학금 제도가 당장 나부터 시작해서 많은 대학생들에게 좋은 기회를 제공했던 것이 사실이다. 하지만 그와 별개로 '학자금 대출 만능'의 시각은 현재의 제도가 가지고 있는 문제를 감춘다.

학자금 대출로 해결되지 않는 삶들학자금 대출이 지난한 삶의 해결방안이 되기 위해선, 대출 이후의 삶이 보장되어야 한다. 하지만 누군가에겐 대출로 학비를 마련하더라도 그 이후의 삶을 자신하기 어렵다. 이미 빚을 지고 있거나, 지방대/전문대 등 학력의 문제로 제대로 된 직장에 취업을 할 수 있을 거라 기대하기 어려운 경우 등이다. '학자금 대출을 알았다면'이라는 말로 모든 문제를 가릴 수는 없다.

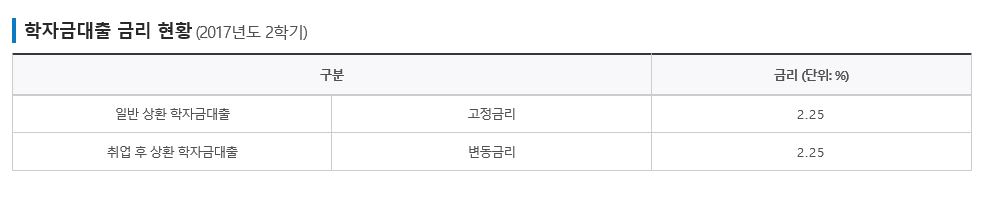

▲2.25%란 숫자는 누군가에겐 좋은 혜택이고 기회가 될 수 있지만, 누군가에겐 그렇지 못하다 ⓒ 한국장학재단

어느 날 학교 커뮤니티엔 '휴학을 한다'는 글이 올라왔다. 감당해야 할 집안의 대출과 이를 갚기 위해 하루에 5시간도 자지 못한 채 일을 하며 수업을 듣는 것을 더 이상 버티기 어렵다는 내용이었다. 이 이야기는 특정한 누군가의 이야기는 아니었다. 이 이야기 이후에 댓글과 새로운 글로 많은 이들이 자신들의 힘겨운 삶을 털어 놓았다.

그 고단한 삶이 힘겨운 이유는 단순히 잠을 자지 못해서, 생활비가 부족해서, 남들 놀 때 놀지 못해서가 아니다. 그렇게 살아도 나아질 것이라는 보장이 없기 때문이다. 학기 중에도 이어지는 노동은 좋은 학점, 높은 영어시험 점수, 다양한 스펙을 불가능하게 만든다. 국가장학금을 신청할 수 있는 기준인 백분위 80점 이상(B학점, 약 3.0/0~2분위의 경우 백분위 70~80점/C학점을 받아도 2회 구제가 가능)을 맞출 수 있을지 없을지부터 걱정해야 한다.

나 역시 학교를 다니며 늘 생활비를 스스로 벌었다. 등록금이 아니라 생활비를 버는 것도 쉽지 않았다. 한 달에 40만 원을 벌기 위해선 6500원의 시급을 기준으로 약 60시간을 일해야 한다. 한 주에 15시간이기에 최소 2일은 풀타임으로 일해야 했다. 그를 위해 수업을 3~4일에 몰아듣는 것이 학교생활의 기억이었다. 방학에 번 돈은 자취방비로 들어갔다.

나는 개인에 대한 투자와 여가, 사람들간의 더 많은 친교를 목표로 월 50만~60만 원 정도를 벌기 위해 주 3~4일 수업과 주 3~4일의 아르바이트를 병행했다. 과제를 해결하기에도 벅차, 높은 학점을 기대할 수 없었던 내게 주변에서 '생활비 대출을 하는 것이 어떻냐'고 권유하기도 했다. 하지만 끝내 그 선택을 하지 않은 것은 미래의 내가 그 돈을 제대로 상환할 수 있을까라는 질문에 답을 할 수 없기 때문이었다.

졸업 이후를 담보할 수 없는 삶

ⓒ pixabay

졸업 후 첫 취업까지 걸리는 기간이 평균 11개월을 넘겼다. 첫 취업까지 3년 이상 걸리는 구직자도 약 10%다. 2016년 경총의 자료에 따르면 대졸자 초임 임금 평균은 대기업 기준 4350만 원, 중소기업 기준 약 2500만 원 정도였다.

난 스스로에게 '바로 취직을 할 수 있는가'라는 질문에 '그렇다'는 답변을 할 수 없었다. 대학시절의 대출을 제대로 상환할 수 있을 수준의 직장을 구할 수 있겠느냐는 질문에도 '그렇다'는 답변을 할 수 없었다. 2.25%의 낮은 이자율이 실제 내 삶에서도 부담없는 수준이 될 수 있는가란 질문에도 답을 할 수 없었다.

이러한 현실 속에서 학자금 대출은 경제학적 시각으로 효율적인 선택이라거나 당장의 어려움을 해소하기 위해 필요한 대안으로 '모두에게' 인식되지 않는다. 4년제 대학을 다녔고, 이미 지고 있는 빚도 없었고, 등록금을 직접 내야하는 부담감도 없었던 내게도 '대출'은 어려운 일이었다. 상환을 확신할 수 없는 삶을 살고 있기 때문이다. 등록금까지 직접 부담해야 하고, 그 확신이 더 어려운 이들에게 대출은 문제의 '해결'이 아니라 '연장'으로 이해될 수밖에 없다. 연장을 넘어서 '족쇄'가 된다.

한국장학재단은 나를 비롯해 많은 대학생에게 등록금 지원을 했다. 많은 이들이 낮은 이율로 학자금을 대출했다. 그러나 그렇다고 모든 삶을 구제할 수 있는 것은 아니다. 한국장학재단을 탓하는 것이 아니다. '이것을 이용했으면 되었지 않느냐'는 식으로 말하며 청년들의 삶을 일반화하고 재단하며, 죽음까지 희화화시키지 말라는 이야기다.

청년들의 문제를 해결하는 것이 낮은 이율의 대출이면 충분하다는 생각을 하는 대신, 그들 스스로가 더 나은 미래를 기대할 수 있는 사회를 만들 수 있도록 고민해야 하지 않을까? 죽음을 택하거나, 포기하는 청년이 있다면 그것은 무언가를 '몰라서'가 아니다. 그 반대로, 너무나 잘 알았기 때문이다. 짊어져야 할 짐이 많아 그것이 삶을 가로막는 '벽'이 되었다는 것을. 학자금 대출은 그 벽을 부술 힘이 되는 것이 아니라 또 다른 벽이 되고말 것이란 것을.