내가 육아를 하며 아이가 가장 많이 다쳤던 장소는 다름 아닌 집이었다. 제일 안전할 것 같은 집에서 사고가 일어났다. 장난치다가 벽에 부딪히거나, 침대에서 떨어졌을 때는 이마를 정통으로 박아서 만화에 나온 혹처럼 커다랗게 솟아오르기도 했다.

작은 물건이나 음식 주의

친정 부모님은 유독 아이의 주변에 작은 물건을 두지 않으려고 하셨다. 내 형제 중 아기일 때 동전을 가지고 놀다가 삼켜서 놀란 경험이 있기 때문이다. 그때 부모님은 황급히 당신의 무릎에 아기의 가슴을 대고 고개를 아래로 한 채 등을 탁 쳐서 응급조치를 했지만, 동전이 나온 게 보이지 않아서 확인하기 위해 방사선 검사까지 해서 동전이 아기의 몸속에 없는 걸 알고 나서야 안심할 수 있었다.

물건뿐만 아니라 작은 크기의 음식을 먹을 때도 아이를 잘 지켜봐야 한다. 내 아이는 땅콩이나 잣을 좋아하는데 기도에 들어갈 뻔했는지 켁켁거려서 며칠간 괜찮은지 살펴봐야 했다.

가장 심각했던 일은 얼음을 삼켰던 것이었다. 유치원에서 얼음 탐색놀이를 한 후에는 집에서도 자주 얼음을 가지고 놀길 좋아했는데, 여느 때처럼 잘 가지고 놀다 입에 넣어보더니 그것이 목에 걸리고 말았다. 놀라 헉헉거리는 아이를 재빨리 뒤집었다.

"뱉어! 뱉어!"

크게 소리를 치며 아이의 등을 두들기니 얼음조각이 튀어나왔다. 아이를 잃을 뻔 했을지도 모른단 생각에 눈물이 쏟아져나와서 붙들고 한참을 울었다.

▲집 안에서 일어나는 유아 안전사고가장 안전할 것 같은 집이 위험해질 수 있다. ⓒ pixabay

추락 주의, 집 안에서 높은 것들은 웬만하면 없애기

만 2세까지는 머리를 다치는 일이 비일비재했다. 장난감 자동차를 타다가 차를 밀기 위해 고정되어 있는 뒤쪽 막대를 잡으려다 중심을 잃고 떨어져서 머리에 혹이 나기도 했고, 특히 가장 많이 떨어진 곳은 침대였다.

침대는 아이가 잠을 자기도 하고 방방 뛰며 놀기도 하는 곳이라 안심할 수 없다. 바닥에서 재우려고 해도 침대가 좋다며 자다가도 도로 올라왔다. 그래서 하는 수 없이 침대에서 재웠다. 주위에 쿠션이나 매트를 깔아도 더는 안 되겠기에 침대 프레임을 빼내고 매트리스만 바닥에 두었다. 높이가 낮아져도 자면서 자꾸 굴러다니기 때문에 사방으로 매트와 쿠션을 울타리처럼 쳐놓았다.

우리 집에는 소파 뒤에도 빈 공간이 있는 곳에 아이가 자꾸 소파 등받이에 올라가서 떨어질 것 같아 거기에 이불을 산더미처럼 쌓아두었다. 위험하다 싶은 곳에는 모두 쿠션이나 이불을 깔아둬야 후회가 없다.

또한 아이가 떨어지거나 넘어진 후에는 며칠간 주의를 기울여 상태를 확인하고, 조금이라도 이상하면 병원에 가보는 편이 낫다. 나도 유치원 때 넘어져서 오른쪽 새끼손가락을 다쳤는데 별로 대수롭지 않게 여기고 치료하지 않았더니 성장판이 상하는 바람에 휘어져 자랐다. 그나마 크게 다친 건 아니었는지 길이는 왼쪽 손가락과 엇비슷하다.

손과 발 끼임 막기

한창 문을 여는 장난에 매료될 때가 있다. 그러다가 발이 끼는 바람에 발톱을 다쳐서 피가 철철 나기도 했다. 내가 화장실 문을 닫는 중에도 그 문을 열어 달라며 손을 넣어 끼기도 하고, 아이의 손이 있는지 모른 채 베란다 문을 닫아서 다치기를 여러 번이었다. 작은 틈도 아이에게는 큰 상처를 낼 수 있다.

그래서 문이 완전히 닫히지 않게 해주는 끼임 방지 쿠션을 달고, 베란다 미닫이문이 겹쳐지는 부분은 물론 모든 모서리에 막대 안전 가드를 부착해서 문이 닫히더라도 손이 아프지 않게 만들어 두었다.

뒤집기로 인한 질식사고 예방

한창 뒤집기를 할 무렵, 자다가 뒤집어서는 다시 바로 눕지 못해서 낑낑대는 걸 발견하고 놀란 적이 있다. 그 뒤로 뒤집기 방지 쿠션을 따로 구입하려다가 집에 있는 황토 베개를 활용하기로 했다. 푹신한 쿠션보다는 딱딱해서 질식 위험을 줄일 수 있을 것 같았다.

아이의 양옆에 딱 맞도록 크기를 잰 다음 낡은 베개 2개를 헌옷으로 연결해 꿰맸다. 모양은 예쁘지 않지만 돈을 들이지 않고 자다가 질식할까 봐 걱정하는 일은 없어졌다. 뒤집기에 능숙해져서 혼자서도 바로 누울 수 있을 때 꿰맨 걸 다시 풀어서 만 4세가 되어서도 베개로 잘 사용했다.

날카로운 모서리, 동화책이라도 안전한지 다시 살피기

엉금엉금 기어 다닐 때는 병풍책을 보여주면 좋다고 해서 펼쳐두었다. 그런데 잘 놀던 애가 자지러지며 울기에 보니 손에 피가 나 있었다. 병풍책을 만지다가 윗부분의 날카로운 종이 날에 베인 것이다.

보통 유아용 책들은 뭉툭하게 손이 베이지 않도록 만드는데 그 병풍책은 유난히 뾰족했다. 화딱지가 나서 확 버릴까 하다가 태어날 때부터 보던 거라 아끼는 책이었다. 그래서 대형 접착 투명 시트지를 사서 병풍책의 윗부분을 전부 포장해서 덮었다. 책 이외에도 탁자 등 날카로운 모서리가 있는 부분은 모두 보호대를 해둬야 덜 다친다. 접착 시트지는 요긴하게 쓸 곳이 많다. 스티커북의 접착력이 약해졌을 때 스티커를 시트지로 싸고 벨크로 테이프(일명 찍찍이)를 부착하면 오랫동안 보관할 수 있고 아이도 편하게 볼 수 있다.

아이 손에 닿으면 안 되는 물건들 꽁꽁 숨겨놓기

새해 첫 주, 유치원 친구들이 집에 놀러왔는데 안방에 있던 소화기를 분사하고 말았다. 유아의 손에 닿지 않게 5단 서랍장 위에 올려놓았는데도 몸이 커진 아이들은 옆에 있던 침대와 매트를 발판 삼아 소화기를 꺼냈다. 바닥과 벽은 물론 옷장과 침대는 소화액체 범벅이 되었다. 내 부주의였다. 어른인 내가 조금만 더 신경 써서 놓았어야하는데, 한창 호기심 많은 아이들을 얕보았다.

그나마 다행인 건 사람을 향해 쏘지 않았다는 것. 자칫 소화액체를 서로에게 뿌려댔다면 눈이나 입에 들어가 다칠 수도 있는 상황이었다. 일주일이 지난 지금도 화학제품 냄새가 아무리 환기를 시켜도 남아있지만 아이들이 다치지 않았다는 것에 안도한다.

사고는 방심하면 일어난다고 했던가. 올해 7살이 되어서, 이제 이런 집안의 사고 걱정은 안 해도 될 줄 알았다. 아이가 커진 만큼 위험한 물건을 옮겨 정리해서 다른 부모님들은 나처럼 난처한 상황에 처하질 않길 바란다.

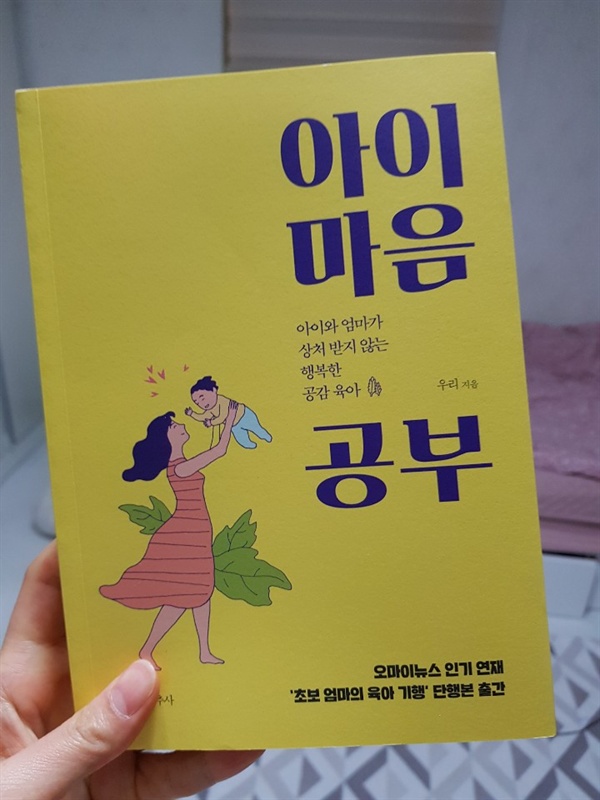

▲임신부터 7세가 되기까지 일들을 적은 책오마이뉴스에 육아일기를 썼던 것들을 옮겼다. ⓒ 우리