큰사진보기

|

| ▲ 충남석재 이광직 대표와 아내 최종숙씨. 아내는 글자 커팅을, 남편은 석판에 글자를 새기는 작업을 맡아 함께 모든 공정을 소화한다.? |

| ⓒ <무한정보> 황동환 | 관련사진보기 |

각자(刻字)는 묘비·기념비·표지석 등에 글자를 새기는 작업을 의미한다.

예산군 삽교읍 삽교로에서 37년째 △석재구조물 △묘앞 석물 △납골묘 △납골당 등의 설계·시공 업체 '충남석재'를 운영하는 이광직(72) 대표는 고등학교 진학 대신 16세 나이에 각자 세계에 들어서면서 56년 동안 석공의 길을 걷고 있다.

이 대표는 오석 생산지로 유명한 충남 보령에서 아버지 이상석, 어머니 전예분 사이에서 4남1녀 중 넷째로 태어났다. 고향인 보령시 남포면 월전리 영전마을은 쑥돌(애석)이 채취되는 곳으로, 유년시절부터 바닷가에서 돌을 채취하는 모습을 자연스럽게 보며 성장했다.

그에 따르면 5남매 가운데 3명의 형제가 석공 전문가로 평생을 손에서 돌을 놓지 않고 있다. 둘째 형이 가장 먼저 석공 분야에 뛰어들었고, 첫째 형과 이 대표가 그 뒤를 이어 석공이 됐다. "둘째 형은 조각가라기 보다는 예술가에 가까웠다"고 한다.

1969년에 큰형이 제주도 자연사박물관 옆에서 '충남석재' 이름으로 개업하자, 1년 뒤 둘째형과 이 대표가 합류해 그때부터 3형제가 제주도에서 석공 일을 했다.

이 대표는 "당시 묘비 작업이 대부분이었고, 제주도 516도로 다리 교명판은 거의 내가 다 새겼다"고 전한다. 관광지로 유명한 협제굴 돌간판 글씨도 그의 작품이다.

이 대표는 1983년에 제주도에서 고향인 보령으로 돌아왔다. "독립하겠다는 마음"에서다. 이 시기 고향 집을 근거지로 삼아 부여, 발안, 강원도 등 전국에서 이 대표의 기술을 필요로 하는 곳을 다니며 일을 했다. "한 번 출장 가면 사흘 일하고 집으로 돌아오는 방식이었다"고 한다.

큰사진보기

|

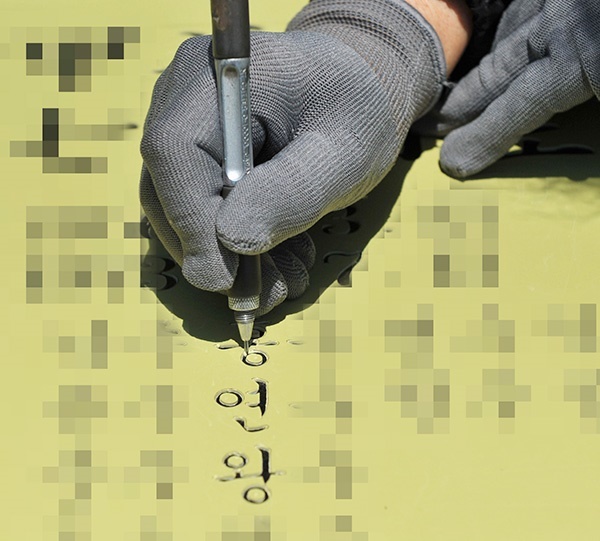

| ▲ 각자(刻字) 장비인 고압분사기. 석판에 글자를 새기는 공정은 이 대표의 몫이다. |

| ⓒ <무한정보> 황동환 | 관련사진보기 |

당시 1000자 이상의 글자를 새기는 고난도 기술이 필요한 공정은 보령 사람을 불렀다. 특히 이 대표는 다른 석공들이 400자 새길 때 600자를 소화할 수 있는 석공으로 알려져 전국에서 그를 찾는 사람들이 많았다고 한다. "전화가 드문 시절 마을 이장과 교회를 통해 연락을 받기도 했고, 보통 전보를 통해 작업 의뢰를 받았던" 시절의 이야기다.

그에 따르면 직접 작문하고, 그 내용을 붓으로 쓴 뒤, 돌에 새길 수 있는 석공은 드물었는데, 이 대표는 작문·글씨·조각 세 가지 능력을 겸비하고 있다. 의뢰자들은 비문에 새길 글의 내용과 글씨를 다른 사람에게 받은 뒤 석공을 찾아가는 것이 일반적이지만, 이런 불편을 겪고 싶지 않은 의뢰자들이 이 대표를 찾았다.

그는 의뢰자들이 어려워하는 한자가 들어가는 내용의 비문도 일사천리로 처리한다. 그의 형제들이 초등학교 입학 전에 선친에게서 천자문을 배웠던 것이 도움이 됐다.

이 대표는 돌을 화선지처럼 자유자재로 다룬다. 그의 작업 결과물을 보면 일필휘지로 쓴 서예가의 작품을 보는 듯하다. 컴퓨터가 보편화 돼 있지 않은 시절 이 대표는 모든 공정을 수작업으로 처리했다. 직접 종이 위에 붓으로 글씨를 쓴 뒤, 이를 돌에 붙여 조각도에 해당하는 진동충격기로 한 글자씩 새기는 방식이다.

보령에서 일종의 프리랜서로 4년여 활동하면서 평택·수원 등지에서 개업 장소를 물색하던 이 대표는 1987년 삽교중고등학교 인근에 부지를 마련해 개인 사업장을 열고 가족들과 함께 정착했다. 상호는 그의 형제들과 함께 제주도에서 운영했던 '충남석재'를 그대로 가져왔다.

그는 "개업 당시 우연히 찾은 곳이었는데, 나중에 알고보니 삽교역과 가까워 전국에서 사람들이 쉽게 접근가능한 교통요충지였다는 것을 알게 됐다"며 만족해 했다.

처음에 2년 동안 홀로 운영하다가, 주문량이 늘면서 직원이 많을 때는 6명까지 뒀던 시절도 있지만, 기계화 되면서 현재 아내 최종숙(66)씨와 둘이 모든 공정을 소화하고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 본격적인 돌 조각에 앞서 진행되는 글자 커팅 공정에서부터 한 치의 오차가 없어야 원하는 결과물을 만들 수 있다. |

| ⓒ <무한정보> 황동환 | 관련사진보기 |

최씨는 남편이 돌에 글귀를 새기기 앞서 전용 프린터로 1~2㎜ 두께의 고무판 위에 출력한 글자들을 예리한 칼로 잘라내는 작업을 도맡는다. 이 대표는 "제대로 설계되지 않은 건축물이 온전할 리 없듯이, 이 공정에서 한 치의 오차가 없어야 원하는 결과물을 만들 수 있다"며 "일의 절반 이상은 아내가 하는 것 같다"고 웃는다.

정밀하게 커팅된 고무 글자판을 덧댄 석판을 기계실로 옮기고, 이후 진행되는 공정은 이 대표의 몫이다. 그는 이곳에서 곱게 갈린 모래(금강사)를 고압분사기를 사용해 석판에 글자를 새겨 원하는 결과물을 만들어 낸다.

지인들은 무엇보다 이 대표를 '붓글씨를 잘 쓰는 사람'으로 소개한다. 충남석재를 방문하는 의뢰인들은 "묘비하나 해줘요"라고 주문하면 그것으로 끝이다. 비문에 들어갈 문구도 이 대표가 작문하고, 직접 글씨를 쓰기에 가능한 일이다.

말로 들으면 쉬워 보여도 그는 "한자를 몰라 묘비를 새기지 못하는 기술자도 있다"며 "초등학교 입학 전에 우리 형제들이 아버님으로부터 천자문을 뗀 것"에 대해 고마워했다.

삽교고등학교 정문 앞에 세워진 <내 고향 삽교를 아시나요> 노래비도 이 대표의 작품이다. 그는 "1980년대 말로 기억한다. 당시 라이온스클럽을 통해 제작 의뢰가 들어왔는데, 조영남 가수가 쓴 글씨를 돌에 새긴 기념비다"라고 말했다. 삽교 이리의 목은 이색 영당 옆 독립유공자 유허비도 그의 작품이고, 이외 이름만 들어도 알만한 연예인이 이 대표에게 가족 묘비를 의뢰한 경우도 다수 있다고 한다.

"나무는 잘못하면 수정할 수 있지만, 돌은 그렇게 하지 못한다"며 "한번 작업을 시작하면 온 몸과 신경을 집중해야 하는 고된 일이다"라고 말한다.

이 대표는 "생야일편부운기(生也一片浮雲起), 사람이 태어난다는 것은 한 조각 구름이 일어난다는 것이고, 죽는다는 것은 한쪽의 구름이 없어지는 것이다"라며 "이렇듯 실체가 없는 인생을 글씨로 산소에 표시해 놔두는 것이 천년도 가고 만년도 간다"고 자신의 묘비 각자에 담겨 있는 의미를 강조한다.

그러면서 "조상에 대한 예가, 모시는 정도가 예전만 못하다"며 "글씨 하나 새길 때마다 후손들을 대신해 정성과 혼을 담아 새기려고 노력하는 석수쟁이로 기억해줬으면 좋겠다"고 전했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.