큰사진보기

|

| ▲ 유성초 해방기념비. 현재는 학교 뒤편 급식실 옆 화단에 자리하고 있다. 비석 앞에 안내판이 설치되어 있는데, 이번에 새로운 사실을 확인되어 안내판의 수정이 필요한 상황이다. |

| ⓒ 임재근 | 관련사진보기 |

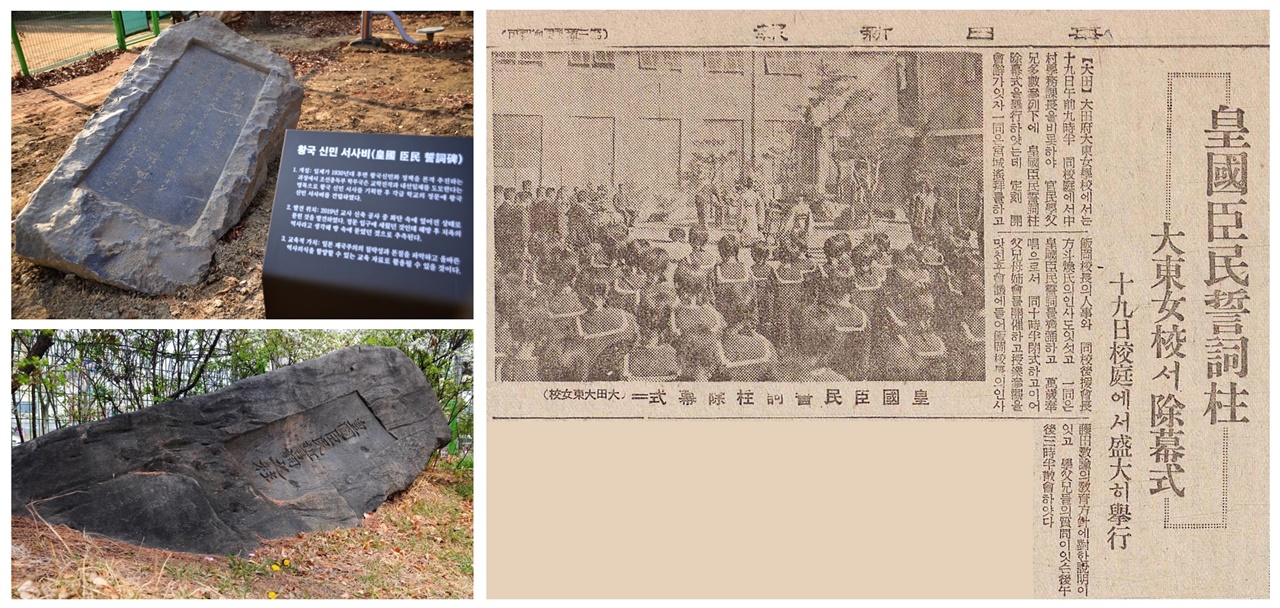

해방의 기쁨을 기리기 위해 세운 유성초등학교(대전 유성구 장대동) 해방기념비는 당초 자연석에 새긴 것으로 알려져 있었지만, '황국신민서사비'를 재활용해 제작한 것으로 확인됐다.

유성초 해방기념비는 최대 1.4m 너비, 두께 20~30cm 두께에 땅 위로 2m가량 솟은 오각형 모양의 편평한 돌 앞면에 '解放記念碑 檀紀 四二七八年八月十五日'(해방기념비 단기 4278년 8월 15일)라고 새겨져 있어 1945년 8월 15일 해방을 기념하기 위해 세워졌다는 것만 알 수 있을 뿐 정확한 내력은 알려지지 않았다. 그러던 중 2019년에 19회 졸업생(1950년 졸업)으로부터 '해방 직후 인근 산에서 가져온 돌에 해방기념비라고 새겨 세웠다'는 증언이 나왔고, 이를 바탕으로 유성초 해방기념비는 자연석에 새긴 것으로 알려지기 시작했다.

그런데 이 증언과는 다른 사실의 사진 자료가 발견된 것이다. 사진을 처음 확인한 (사)대전문화유산울림 안여종 대표는 "대흥동성당 12사도 부조상과 성모상을 제작한 이남규 작가(1931~1993)에 대한 자료를 찾다가 그의 학창 시절 단체 사진 속에서 유성초 해방기념비와 동일한 모양의 비석을 확인하게 됐다"며 "그간 알려졌던 증언과는 다른 근거의 사진 자료가 발견됐다"라고 말했다.

"이렇게 선명한 사진은 처음... 교과서에 실릴 만한 자료"

큰사진보기

|

| ▲ 이남규 작가의 유성동덕공립국민학교 시절 단체사진. 사진에 三?年一組(3학년 1조)이라고 적혀 있다. 이남규 작가가 유성국민학교를 졸업한 것은 1945년 3월 25일이기 때문에, 3학년 때인 1941년께 사진으로 보인다. 가운데 앉아 있는 성인은 ‘土江’라는 성을 가진 담임교사로 추정된다. 조선총독부 직원록에서도 1940년과 1941년 두해 동안 유성동덕국민학교 훈도(訓導)로 ‘土江敬總’라는 이름이 확인된다. 사진 오른편 위쪽으로 황국신민서시비가 보인다. |

| ⓒ 이남규 작가 유족 제공 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 현재의 유성초 해방기념비(좌)와 1940년대 유성동덕국민학교 황국신민서사비(우) |

| ⓒ 임재근 | 관련사진보기 |

1931년 충남 대덕군 유성면 봉명리(현 대전 유성구 봉명동)에서 태어난 이남규 작가는 1945년 3월 25일 유성초(당시 유성동덕공립국민학교)를 졸업했다. 해당 사진은 이남규 작가의 유성동덕공립국민학교 시절 단체 사진으로, 사진에 三学年一組(3학년 1조)이라고 적혀 있어, 이남규 작가가 3학년 때인 1941년께 사진으로 보인다. 사진 오른편 뒤로 비석이 새워져 있었는데, 비석에는 '皇國臣民ノ誓詞(황국신민의 서사)'라는 글자와 함께 3항으로 된 아동용 황국신민서사가 새겨져 있음을 확인할 수 있었다.

황국신민서사는 일제가 중일전쟁 등 대륙침략을 본격화할 때, 조선의 민족적 정체성을 말살하고 대일본제국의 황국신민 의식을 주입하기 위해 만든 맹세문으로, 아동용과 일반용 2종류로 작성됐다.

조선총독부 학무국은 1937년 10월 4일부로 각 학교 조회 시간이나 각종 단체에서 집회가 있을 때, 또는 기타 의식에서 수시로 큰 소리로 외치도록 강제했다. 처음에는 황국신민서사를 신문 등 지면을 통해 알리거나 카드 형태로 제작해 배부했다. 또는 필름으로 제작해 극장에 배포해 영화 상영 전후에 보여주기도 했다. 이후 학교나 신사 등에 비석이나 탑을 세워 황국신민서사를 새기기 시작했다.

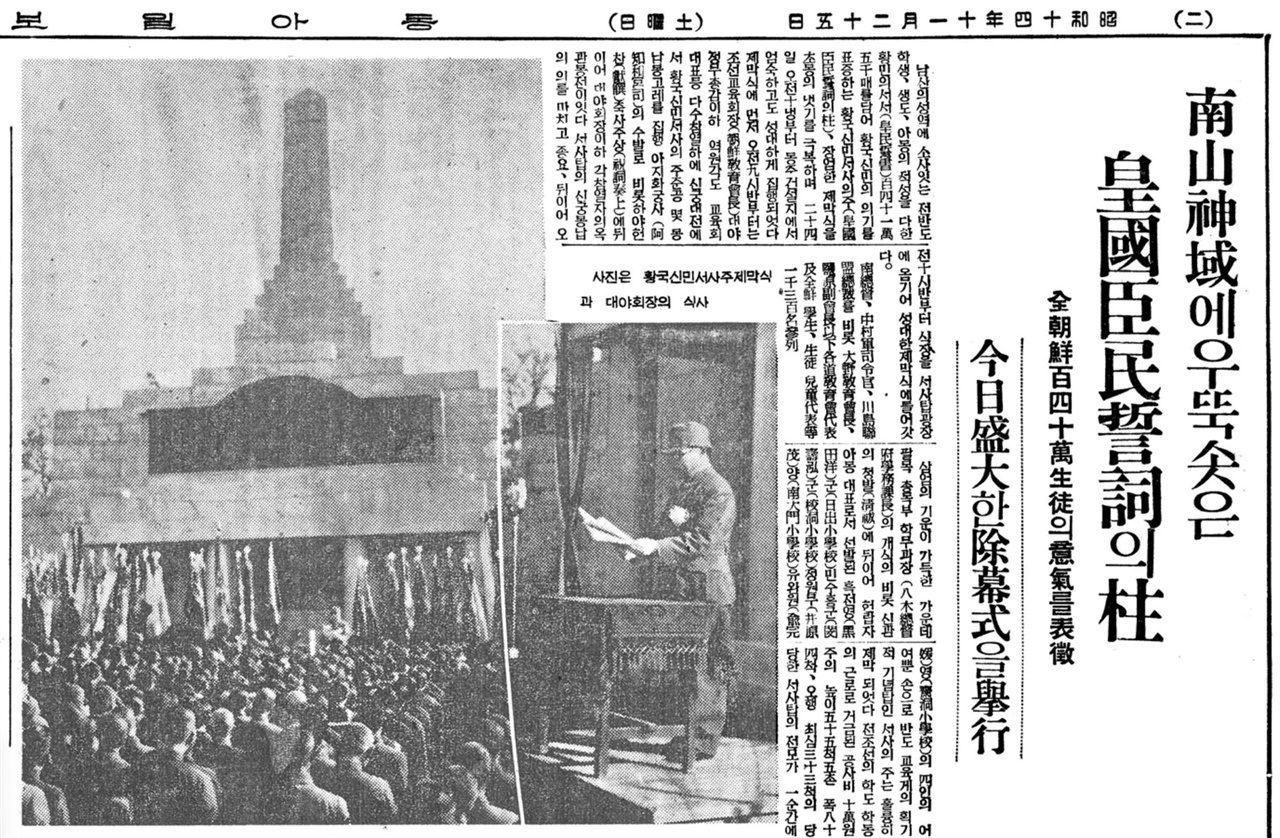

1938년 4월 개성궁정공립심상소학교에 황국신민서사비가 건립되었고, 1939년 11월에는 대전 대동여학교(현 대전여고)에, 12월에는 충남 공주중학교에도 황국신민서사비가 건립되었다. 가장 규모가 크게 건립된 것은 경성(서울) 남산 조선신궁 진입부에 세워진 황국신민서사탑이었다. 남산에 세워진 서사탑에는 아동과 학생 등이 쓴 황국신민서사 141만5000매를 넣고, 탑의 전면에는 미나미(南次郎) 총독이 친필로 쓴 서사를 새겨 넣었다. 1938년 5월에 서사탑 건설을 결정한 후, 1939년 3월에 공사를 시작해 11월에 건립을 마쳤다. 건립비용 일십만 원은 소학생 5전, 중학생 10전, 전문대학생 15전씩을 내게 해 마련했다.

큰사진보기

|

| ▲ 남산에 세워진 황국신민서사탑 제막식 소식을 알리는 기사. 제막식은 1939년 11월 25일에 열렸다. |

| ⓒ 동아일보(1939년 11월 25일자) | 관련사진보기 |

사진 속 유성초 황국신민서사비에는 皇紀二千六百年(황기2600년)이라고 적혀 있어 건립 시기도 알 수 있다. 황기(皇紀)는 초대 천황인 진무 천황의 즉위년을 원년으로 하는 일본의 기년법으로, 황기 2600년은 1940년을 뜻한다.

일제는 1940년에 황기 2600년을 기념하며 조선을 일본에 완전히 통합하고자 내세운 내선일체(內鮮一體) 표어와 함께 대대적인 황국신민화 정책을 추진했는데, 그중 하나가 바로 학교에 황국신민서사비를 세우는 것이었다.

이때 유성동덕공립심상소학교(현 유성초)에도 황국신민서사비가 세워진 것으로 보인다. 대구사범학교, 충남 공주농업학교, 충남 보령 웅천공립심상소학교, 경북 안동 녹전소학교에서도 1940년에 황국신민서사비가 세워졌다.

역사교육을 전공한 공주대학교 교양학부 윤세병 교수는 이 사진에 대해 "일제강점기 학교의 기념사진에 황국신민서사비가 이렇게 선명하게 세워진 모습은 처음 본다"면서 "일제가 중일전쟁 이후 황국신민화 정책을 본격화한 1940년대를 상징적으로 볼 수 있는 사진"이라고 평가했다. 그러면서 "역사 교과서의 무단통치, 문화통치, 민족말살통치로 이어지는 일제강점기의 통치 변화를 보여주는 귀한 사진"이라며, "소위 무단통치기 교원들이 칼 찬 사진처럼 역사 교과서에 실릴만한 가치가 있다"고 말했다.

사진을 제공한 이남규 작가의 장녀 이윤주씨는 "서정 추상화가였던 아버지의 삶을 정리해 블로그에 글을 쓰면서 해당 사진을 올렸는데, 그 사진이 이렇게 역사적으로 중요한 의미를 가진 사진인 줄은 몰랐다"며 "놀랍기도 하고 신기하다"고 말했다.

일제의 황국신민화 정책의 상징이었던 황국신민서사비(탑)는 해방 후 대부분 철거되거나 땅에 묻는 등 훼손됐는데, 해방기념비나 독립기념탑 등으로 재활용해 탈바꿈하는 경우도 종종 있었다. 남산에 있던 황국신민서사탑은 1947년에 철거됐고, 세종시 금남초 황국신민서사비는 '해방기념비'로, 연남초 황국신민서사비는 '대한민국독립기념비'로 탈바꿈했다. 유성초 황국신민서사비는 금남초의 경우처럼 '해방기념비'로 탈바꿈한 경우다.

큰사진보기

|

| ▲ 해방기념비 또는 대한민국독립기념비로 재활용된 황국신민서사비의 사례. 왼쪽이 세종 연남초 대한민국독립기념비이고, 오른쪽이 세종 금남초 해방기념비이다. |

| ⓒ 임재근 | 관련사진보기 |

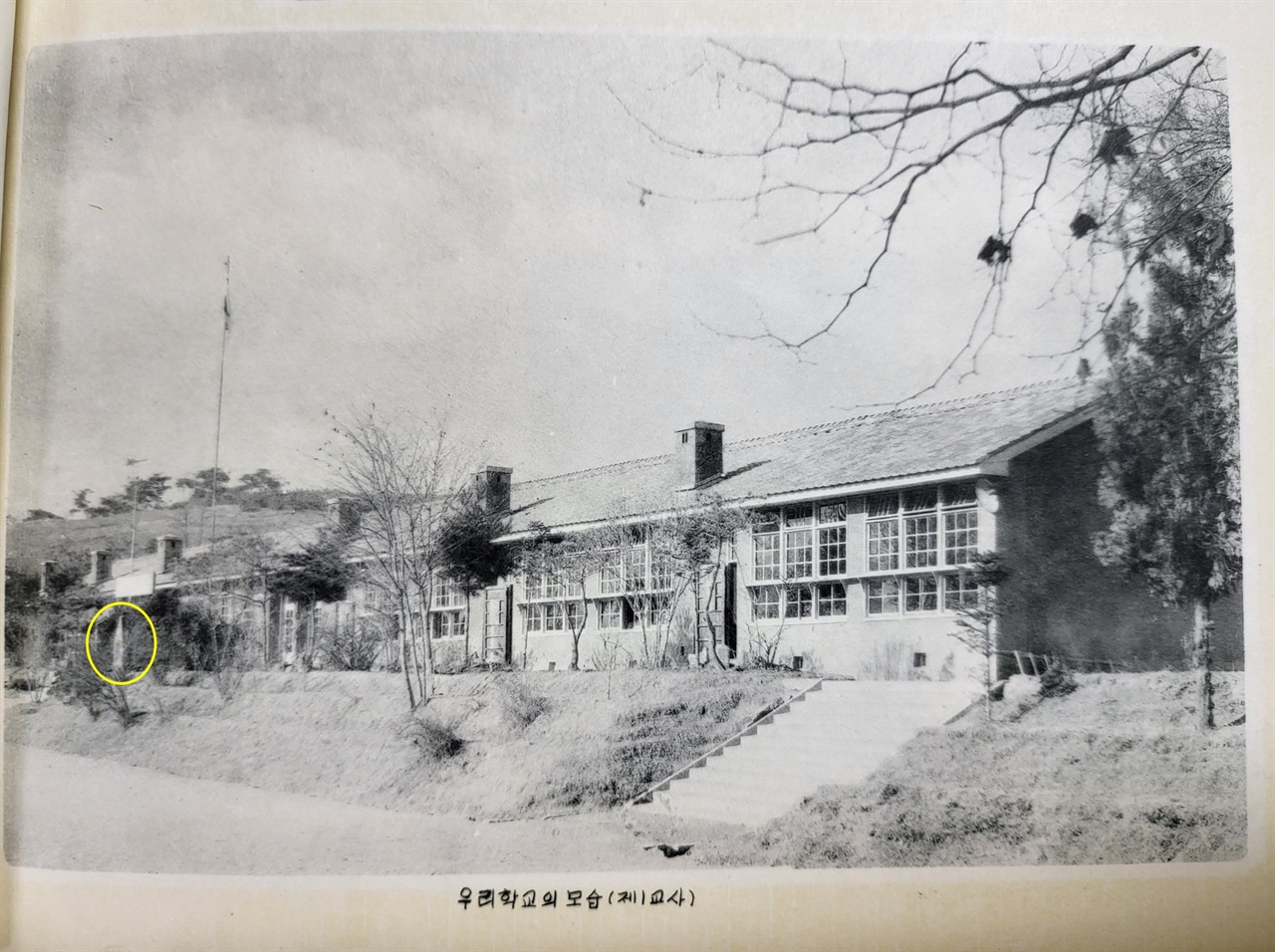

유성초 해방기념비는 현재 학교 뒤편 급식실 옆 화단에 있는데, 원래는 1교사 앞에 있었다. 1962년(제31회) 졸업앨범 사진에도 1교사 앞에 비석이 세워져 있는 것을 확인할 수 있다. 1960년(제29회) 졸업앨범 속 사진에는 담임 선생님들이 해방기념비 앞에서 찍은 기념사진도 등장한다. 어느 시점인지는 정확하진 않지만 교사 신축과정 또는 학교 정비 과정에서 현재 위치로 옮겨진 것으로 추정된다.

유성초 관계자는 "새로운 사료가 발견된 만큼 그에 따라 내용을 수정하는 게 필요하다"라며 "다만, 학교에서만 결정할 일이 아닌 중대한 역사적 사안으로 판단되므로 추후 지자체 및 관련 유관기관과의 면밀한 검토와 협조를 통해 개선방향을 찾도록 노력하겠다"고 말했다.

큰사진보기

|

| ▲ 1962년(제31회) 졸업앨범 사진에서 해방기념비(노란색 원)를 찾을 수 있다. 당시 해방기념비는 1교사 앞에 그대로 있었다. 유성초등학교는 1927년 유성공립보통학교로 개교한 이래, 1938년 유성동덕공립심상소학교로 개칭되었다가 1941년에 유성동덕공립국민학교로 개칭되었고, 1950년부터 유성국민학교로 변경되었다가 1996년부터 유성초등학교로 불리고 있다. |

| ⓒ 임재근 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 1960년(제29회) 유성국민학교 졸업앨범에 등장한 해방기념비. 학교 담임 선생님들이 해방기념비 앞에서 기념사진을 찍었다. |

| ⓒ 임재근 | 관련사진보기 |

한편, 땅 속에 묻혔다가 우연한 기회에 발견되는 황국신민서사비도 있었다. 1995년 9월 대전 산내초등학교에서는 홍수로 패인 운동장에서 황국신민서사비가 발견됐고, 2019년 대전여고에서도 교사 신축 공사 중 구관(옛 본관) 앞 화단 속에서 엎어진 상태로 발견되었다. 지난 5월에는 충남 당진 면천읍성 정밀 발굴조사 과정에서 황국신민서사비가 발견되기도 했다. 그곳은 과거 면천초등학교 부지였던 곳으로, 학교에 세워졌던 것으로 추정된다.

이렇게 발견된 서사비는 박물관 등으로 옮겨져 전시되거나 발견된 현장에 전시하기도 했다. 특히 일제의 황국신민화 정책이 우리에게 얼마나 잔악했었나를 일깨워주고, 아직도 식민 지배에 사과하지 않고 있는 일본에 항의하는 의미를 담아 일부러 비스듬히 눕혀 전시하는 일명 '홀대전시' 방식으로 전시하는 경우도 있었다.

대표적으로 대전 산내초등학교에서 발견된 비석을 1997년에 한밭교육박물관으로 옮겨와 야외전시장에 비스듬히 눕혀 놓았고, 대전여고에서 발견된 비석도 2023년에 학교 운동장 귀퉁이에 공원을 조성하면서 이곳으로 이동시켜 눕혀 전시해놨다.

큰사진보기

|

| ▲ 홀대전시 방식으로 전시하고 있는 황국신민서사비(왼쪽 위 사진은 대전여고에서 발견돼 학교 운동장에 전시한 모습이고, 왼쪽 아래는 산내초에서 발견되었다가 한밭교육박물관으로 옮겨져 전시하고 모습니다). 오른쪽 매일신보 기사는 1939년 11월 19일에 진행된 대전 대동여학교(현 대전여고) 황국신민서사비 제막식을 보도하고 있다(1939년 11월 21일 자). |

| ⓒ 임재근 | 관련사진보기 |

덧붙이는 글 | <참고자료>

조후종, 『이남규, 한국 유리화의 선구자-조후종이 쓴 남편 이남규의 삶』, 열화당, 2010.

『유성국민학교 제29회 졸업앨범』, 1960.

『유성국민학교 제31회 졸업앨범』, 1962.

“서사를 작성배포” <동아일보> 1937.10.05.

“황국신민서사주 대동여교서 제막식 십구일교정에서 성대히 거행” <매일신보> 1939.11.21.

“보기실튼 일제잔해 황민서사탑을 파괴한다.” <자유신문> 1946.03.20.

이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.