지난 3월 학부모 공개수업에 갔던 날, 담임 선생님은 '습관 활동지'라는 것을 소개하셨다. '30일간 작은 습관을 유지하다보면 어느 순간 생활이 된다'는 설명과 함께였다. 이 습관 활동지는 우리집 김치냉장고 전면에 붙어서 우리 생활의 단면이 되었다.

아이의 첫 번째 습관은 '하루에 세 시간 공부하기'였다. 공개수업 날, 이 내용을 발표했을 때 아이는 어머님들로부터 박수를 받았다. 몇몇 내 얼굴을 아는 분들은 내게 부러움의 눈길을 보내기도 했던 것 같다.

아이는 내게도 습관 활동을 요구했다. '아이에게 폭력(언어나 신체 모두 포함)을 하지 않는 것'이었다. 나 역시 숙제 안 한다는 이유로 아이를 무리하게 혼내지 않으며 지내보기로 했다.

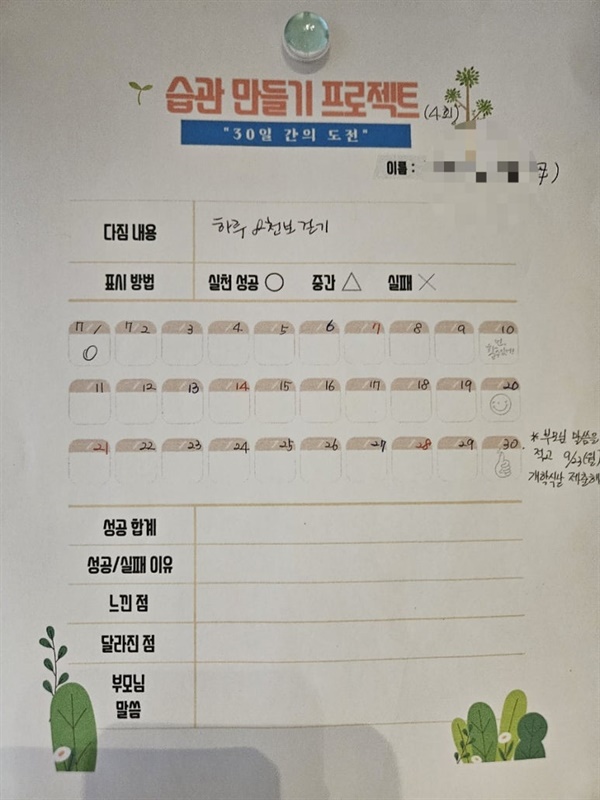

▲습관활동지학교에서 나누어주신 습관활동지이다.

매일 약속한 습관을 실천하고 동그라미치면서 성취감을 키운다.

작은 일도 실천하다보면 큰 보람으로 돌아온다는 귀한 교훈을 주었다. ⓒ 조혜진

아이와 나는 30일을 무사히 보냈다. 한참 숙제로 씨름하던 시기가 거의 끝나가고 있었으므로 운좋게 습관을 달성할 수 있었다. 덕분에 나는 아이에게 소리를 지르거나 가볍게라도 등을 때리는 행위를 하지 않을 수 있었다. 지난날에 대한 반성은 덤이었다.

첫 습관 활동지에 부모님 말씀까지 적어 제출하고 나면 끝인 줄 알았건만 그게 아니었다. 우리네 인생처럼 습관 활동 역시 끝이 없는 일이었다. 우리는 의논을 거쳐 다음 습관을 결정하고 또 다음 습관을 결정하기를 반복해야 했다.

지난 1일은 세 번째 습관 활동지 제출일이었다. 어느새 우리의 세 번째 습관은 '몹시 습관다운 사소한 것'이 되어 있었다. 아이는 체중 관리를 위해 '저녁에 소식하기'로, 나는 '만보 걷기'를 택했다.

아이는 '소식하기' 활동을 마치 원래 해오던 일처럼 잘 해냈다. 체중은 3킬로그램이 쏙 빠져서 아이를 아는 분들이면 다 날씬해졌다고 말할 정도였다. 볼록했던 배가 다소 납작해지는 모습은 아이가 이제 유아기를 온전히 벗어났음을 알리는 신호로 보이기도 했다. 덕분에 남편과 나는 부모로서 이제 아이를 소년기로, 더 나아가 청소년기로 놓아주어야 함을 느끼고 서운해졌더랬다.

그날 하원한 아이의 가방에는 네 번째 습관 활동지가 들어있었다. 이제 습관을 결정하는 일은 아주 자연스러운 일이 되어 나는 기다렸다는 듯 '팔천보 걷기'를 적어버렸다. '장마철이 시작되었다'는 중요한 사실은 내가 적은 불펜의 잉크가 온전히 말라서 도저히 결심을 바꿀 수 없을 것처럼 여겨지는 순간에야 떠오르고 말았다.

반면 고민에 고민을 거듭하던 아이는 지난 달부터 읽기 시작한 한국사 책을 하루 세 장씩 읽기로 했다(그마저 아직 습관 활동지에 기입하지는 않은 상태다). 하교할 무렵이나 되어서야 아이는 자신의 다음 습관을 결정할 것으로 보인다.

돌이켜보니 세 번째 습관활동지를 제출하기위해 부모님 말씀란을 채우다가 나는 그만 '성공이 그리 멀지 않은 곳에 있다고 느꼈다'는 말을 쓰고 말았다.

솔직히 말해 나라는 인간은 너무나 충동적이고 계획하는 일이 적성에 맞지 않는 편이다. 그러므로 '좋은 습관'이라는 것은 나를 조여오는 덫과 같은 존재가 있을 때만 형성된다는 강한 편견이 있었다. '좋은 습관'은 평소 쓰지 않는 힘을 그러모아 애를 써야만 만들어지는 것으로 여기며 살아왔다.

하지만 '습관 활동'을 하면서 '좋은 습관'이 생각보다 어려운 일이 아니라는, 새털처럼 가벼운 생각이 시원한 산들바람처럼 주변을 맴돌기 시작했다. 냉장고 전면에 자석으로 고정되어 작은 바람에도 펄럭이면서도 변함 없이 우리의 동그라미를 기다리는 습관 활동지가, 때가 되면 그 활동지를 걷어서 일일이 읽어주시는 선생님의 존재가 우리 모자에게 좋은 영향을 끼치고 있음을 깨닫게 되었다.

곧 여름방학이 다가오는 이 시점에, 좋은 담임선생님을 만났다는 확신을 얻는다.

팔천보를 습관 활동지에 적어서 아이들과 공유하시는 분, 끝도 없이 습관을 만들어서 적용하도록 도와주시는 분.

누군가의 조언에만 의지해서 손쉽게 아이를 교육하고 키우려던 내 마음을 들킨 것만 같다. 주체적으로 아이와 함께 걸어갈 수 있음을, 선생님을 통해서 조금씩 확인하고 있다. 작은 실천을 통해 내 안의 '불안'이 환한 양지로 이동하는 그 날을 마주하게 되길 기도하게 된다.