- 시리즈

유신준의 일본정원사 입문기 https://omn.kr/247gv 후속 기사 1편입니다.

올해는 주로 집주인 할배와 정원작업을 다니고 있다. 노인네 일정에 맞추다 보니 일하는 날보다 노는 날이 더 많다. 할배 체력과 계약정원 수가 자연스레 맞아 떨어진거다.

9월 10일, 이날 작업은 후쿠오카 인근 츠키노우라(月の浦-달빛포구)라는 동네다. 쿠사노(草野) 집에서 작업 준비를 마치고 일찌감치 출발했다. 30년 넘은 고물 트럭은 덜덜거리며 한 시간도 넘게 걸린다. 차도 주인도 늙어서 모든 게 느릿느릿 굴러간다.

정원이 외면 당하는 시대

▲오늘 작업은 후쿠오카 인근 츠키노우라(月の浦-달빛포구)라는 동네다. ⓒ 유신준

츠키노우라 정원들은 30여년 전 할배가 팔팔하던 시절에 만든 작품들이란다. 정원붐이 전국을 휩쓸던 시대다. 그시절 쿠사노 거리는 개도 지폐를 물고 다녔을 정도로 좋은 시절을 구가했다 한다.

할배가 정원사 일을 시작한 건 다 그만한 계산이 있어서다. 죽은 나무를 보식하거나 맘에 안 드는 나무를 바꿔 심어주고 쏠쏠한 수입을 기대하고 있었는데 시대가 엉뚱한 방향으로 흘러가 버렸다. 지금 이 땅은 아름다운 정원이 외면 당하는 야만의 시대다.

신흥 주택가와 정원 붐은 오래 전 잘 나가던 일본을 상징하는 단어들이다. 지금은 거의 방치되는 수준이지만 주택가 집집마다 반듯하게 가꿔 놓은 설계 정원들이 있다. 정원들을 감상하며 골목길을 돌고 돌아 작업할 집에 도착했다.

문패에 TAKEHARA라는 영문이니셜이 새겨져 있다. 문패는 한자나 히라가나로 만드는 게 일반적이지만 영문으로 멋을 낸 곳도 꽤 있다. 다케하라씨 정원은 며칠 전 소독 작업을 마친 곳이다. 정원은 손질하고 나서 소독을 하는 게 일반적이지만 상황에 따라 한꺼번에 몰아서 여러 집을 소독을 하고 나중에 손질을 하기도 한다.

소독하고 나서 그런지 골목길 옆 레드로빈 생울타리가 한층 건강해 보인다. 레드로빈은 새순이 빨갛게 올라오는 게 특징인 나무라서 일본땅에 그동안 많이들 심었다. 돌아다니다 보면 중간중간 고사하거나 전멸한 경우도 흔치 않다. 원인모를 바이러스 때문이란다.

▲첫 작업이 잘 돼야 하루가 순조롭다. 철쭉은 가지가 가늘어서 바리캉을 사각사각 잘 먹는다. ⓒ 유신준

키 큰 레드로빈 아래로 철쭉을 둘러 변화를 줬다. 봄에 철쭉 꽃이 만개하면 빨갛게 움돋은 레드로빈과 더불어 골목길이 한껏 화사해질 것이다. 정문에 들어서니 왼쪽으로 단풍나무 한그루가 서 있다.

줄기에 푸르스름한 이끼가 보일 정도로 오래 묵은 나무지만 크기는 아담하다. 단풍나무 옆에는 동그랗게 모양을 낸 도단츠츠지(滿天星)가 얌전하게 앉아 있고 그 옆 현관 쪽으로 카시나무가 한껏 늠름하다. 카시나무는 언제나 푸른 잎으로 정원을 지지해주는 상록 정원수다.

현관 앞에는 산딸나무를 중심으로 양쪽에 블루베리를 심어놨다. 레빗아이 계열 블루베리는 그다지 땅을 가리지 않는 것 같다. 멀칭도 하지않고 맨 땅에 심어 놓은 블루베리 정원수들이 집집마다 흔하다. 초여름이면 바닥에 떨어진 블루베리 열매로 동네가 보랏빛으로 즐펀할 정도다. 봄꽃에 여름과실, 가을단풍까지 블루베리는 버릴 게 하나도 없는 훌륭한 정원수다.

▲생울타리 전정작업은 확실한 수평감각이 필요하다. ⓒ 유신준

비닐시트를 깔고 철쭉에 먼저 바리캉을 대기 시작했다. 작업순서로 따지자면 위쪽 레드로빈을 먼저하고 아래로 내려오는게 맞지만 손이 한 번 더 가도 쉬운 일부터 먼저하는 게 내 버릇이다. 더구나 이건 워밍업 작업 아닌가. 첫 작업이 잘 돼야 하루가 순조롭다. 철쭉은 가지가 가늘어서 바리캉을 사각사각 잘 먹는다. 몇 번 쓱쓱 밀어놓고 나면 네모 반듯한 두부깎기 모양이 맘에 쏙들게 만들어진다.

다음 작업은 위쪽 레드로빈으로 옮겨갈 차례다. 레드로빈은 키가 커서 사다리를 세우고 올라가야 한다. 게다가 가지도 굵어서 낡은 바리캉이 드륵드륵 힘겨워 한다. 이럴 경우 굵게 올라온 가지들을 골라 전정가위로 별도 작업을 해줘야 한다. 이렇게 레드로빈이 철쭉보다 번거롭고 힘들다는 걸 아니까 뒤로 밀린 거다.

생울타리 전정작업은 확실한 수평감각이 필요하다. 감각에 의지하며 일관되게 밀고 나가야 한다. 자칫 수평이 흐트러져 앞뒤가 삐딱해지는 날이면 스타일 구기는 건 둘째고 모양을 고치는데 품이 배로 든다. 물론 내 감각을 믿지만 만약을 위해서 중간에 한 번씩 길 건너에서 확인해 보는 게 필수다. 내친 김에 주차장 뒤 레드로빈까지 일사천리로 해치웠다.

폭염도 이기는 정원 손질하는 재미

9월도 초순을 넘어가는데 무슨 놈의 날씨가 한여름을 찜쪄 먹는다. 작업복이 땀으로 후줄근해졌다. 등에 내리쬐는 햇볕도 몸서리치게 따갑다. 나무 그늘이 있지 않냐고? 정원수들은 대부분 고양이 마빡만한 그늘이어서 덕 볼 건덕지가 없다. 바리캉 작업에 빠져 들다보면 잠깐씩 더위가 잊혀지긴 하지만 정원사들에게 여름은 잔혹한 계절이다.

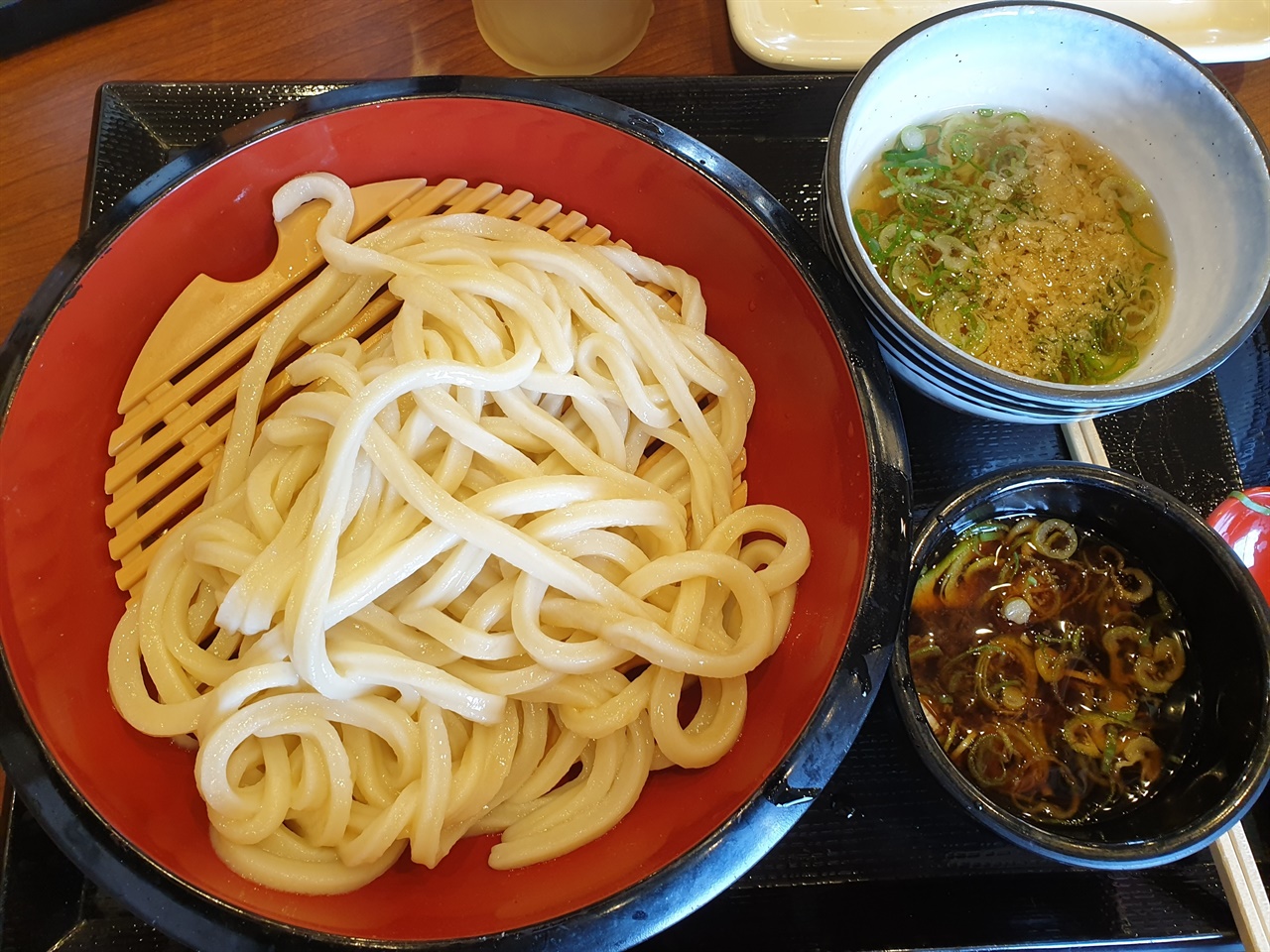

▲우동이라는건 말야 씹지 않아도 목구멍으로 술술 넘어가야 하는거라고. ⓒ 유신준

내게는 더위를 이기는 남다른 능력이 하나 있긴하다. 정원 손질이 무진장 재미있다는 거다. 언젠가 이 일이 심드렁해지는 날이 오겠지만 아직은 바리깡만 들면 엉덩이가 가벼워진다.

마누라 집 나간 지 삼년된 홀아비 얼굴에 돋은 수염처럼, 울쑥불쑥 무성했던 나무들이 바리깡 한번 쓱 지나갔다하면 말쑥하게 달라지는 거다. 시집온 첫 동짓날 새색씨가 빚어놓은 새알심처럼 단정해지는 거다. 세상에 이보다 신나는 일이 또 어디 있나?

미드 그레이스 아나토미에 나치라는 별명의 혹독한 닥터 베일리가 등장한다. 그녀가 이런 말을 했다. '인턴 시절에는 수술이 무진장 하고 싶어서 수술에만 참가할 수 있다면 뭐든지 하려는 무서운 욕망이 있었다. 처음 메스를 손에 들었을 때 하늘을 날 듯이 기뻤다. 지금 나는 어떤가. 거의 모든 수술에 머리를 쓰지 않게 됐다. 마치 자동차 운전을 하는 것처럼 습관이 돼 버렸다.' 그런 거다. 의사든 정원사든 세상 이치는 마찬가지다. 뭐든 처음 시절 간절함이 진짜 배기다.

정신없이 일하다 보니 금방 점심시간이다. 점심식사는 작업의 즐거움 중 하나다. 요즘 이곳에서는 마루가메 제면이라는 우동집에 자주 간다. 할배는 면이 딱딱하다고 불만이지만 내가 좋아하는 곳이니 그곳으로 핸들을 돌린다. 감사하다. 가면서 차 안에서 할배가 한 마디 한다. 우동이라는 건 말야 씹지 않아도 목구멍으로 술술 넘어가야 하는 거라고. 나도 지지 않는다. 나는 씹을 게 없으면 먹는 것 같지 않다니까요.

생긴지 얼마 안 되는 우동집이라 모든 게 반짝반짝 정갈하다. 이곳은 주문 시스템이 독특하다. 사각쟁반을 밀면서 매장을 한바퀴 돌게 돼 있다. 먼저 출입구 근처 우동물이 팔팔 끓고 있는 조리실에서 메뉴를 정한다.

메뉴에 따라 우동을 대접에 담아주면 쟁반을 밀고 가면서 토핑도 얹고 사이드 메뉴로 튀김같은 걸 골라 담는다. 마지막에 계산을 한 후 자리에 가져가 먹으면 된다. 우동국물은 얼마든지 더 가져다 먹을 수 있도록 해놨다. 나는 찬물보다 뜨거운 국물을 좋아한다. 튀김 먹을 때는 국물이 국룰 아닌가.

- 후속 기사 2편이 이어집니다.